Daniel Bonvoisin

Ancien journaliste en relations internationales, je travaille depuis 2006 à Média Animation. J’y suis responsable de l’équipe d’éducation permanente, secteur dédié à l’animation socioculturelle de publics adultes et représente l’association dans les instances de ce secteur. Détenteur d’un master en relations internationales, je suis également formateur d’enseignants et professeur invité à l’IHECS et à l’Université de Lille. Mes domaines privilégiés sont l’analyse critique des discours médiatiques (en particulier à travers les fictions et les jeux), les enjeux de l’environnement numérique, et les questions relatives à la diversité. J’interviens régulièrement sur ces questions lors d’ateliers, de formations ou en contribuant à des recherches et des publications.

Ancien journaliste en relations internationales, je travaille depuis 2006 à Média Animation. J’y suis responsable de l’équipe d’éducation permanente, secteur dédié à l’animation socioculturelle de publics adultes et représente l’association dans les instances de ce secteur. Détenteur d’un master en relations internationales, je suis également formateur d’enseignants et professeur invité à l’IHECS et à l’Université de Lille. Mes domaines privilégiés sont l’analyse critique des discours médiatiques (en particulier à travers les fictions et les jeux), les enjeux de l’environnement numérique, et les questions relatives à la diversité. J’interviens régulièrement sur ces questions lors d’ateliers, de formations ou en contribuant à des recherches et des publications.

Publications de Daniel Bonvoisin

-

Gil Bartholeyns est historien, enseignant-chercheur au département des humanités de l’Université de Lille. Ses travaux portent sur les images, les objets et les techniques dans une perspective d’anthropologie du quotidien. Ancien rédacteur en chef de Techniques & Culture, il est également chroniqueur sur La Première RTBF et écrivain.

- Citoyenneté

- Éducation aux médias

- Numérique

-

Dans le regard de l’IA est un outil d’animation de groupes permettant de poser un regard critique sur la manière dont les IA génératives d’images représentent le monde. Son ambition est de questionner collectivement, à partir de différents imagiers, ce qui structure la culture visuelle des sociétés occidentales contemporaines et qui induit un rapport spécifique, et non universel, au monde. Car, ces logiciels à la pointe de la technologie informatique permettent d’observer les angles morts d’une histoire culturelle globale dont ils sont eux-mêmes devenus des vecteurs, voire peut-être des amplificateurs. Le pari de cet outil d’éducation à l’image et de sa démarche est de miser sur les limites de l’IA pour, paradoxalement, les utiliser pour ouvrir nos horizons visuels.

- Diversité

- Éducation aux médias

- Numérique

-

Vous développez un travail de recherche sur les médias ? Votre association met sur pied un projet et souhaite se documenter ? Vous rédigez un essai sur le cinéma, le numérique, la télévision ? Vous préparez un cours d’éducation aux médias ? Notre bibliothèque met plus de 2300 ouvrages à votre disposition, et vous propose un espace de travail pour les découvrir.

- Éducation aux médias

-

Janvier 1961, six mois après avoir été élu Premier ministre du nouvel État congolais, Patrice Lumumba est torturé et mis à mort avec la complicité active de l’État belge. Son sort déclenche un vaste mouvement de contestation international et est encore perçu comme emblématique des mouvements de décolonisation. Soundtrack pour un coup d’État de Johan Grimonprez apporte sur ces évènements un regard neuf. Il met en évidence leur dimension internationale tout en veillant à proposer une perspective ancrée dans des témoignages qui problématisent plus largement les enjeux d’une décolonisation inachevée. Entretien.

- Cinéma

- Diversité

-

Depuis 2022, les intelligences artificielles génératives s’imposent à la planète numérique et nous troublent : l’expression artistique que l’on pensait si humaine serait-elle réductible à une équation informatique ? Est-ce la fin de l’art ? Les machines vont-elles nous remplacer ? En animant les unes des journaux et les débats en ligne, ces fantasmes dystopiques masquent la leçon la plus spectaculaire que nous donne l’IA : notre culture est profondément inégalitaire et structurée autour de représentations biaisées, construites par l’histoire et les dominations. Si les IA génératives d’images traduisent et amplifient ces discriminations sociales, c’est principalement à cause des préjugés qui structurent les données d’entrainement des algorithmes. Mais l’inégalité se situe aussi dans l’usage de ces technologies en apparence élémentaire.

- Intelligence Artificielle

- Numérique

-

Le monde mis en scène par les médias belges francophones est pratiquement exempt de personnes en situation de handicap qui représentent pourtant 15 % de la population. Seuls 0,47 % des contenus visibilisent des personnes handicapées. Et quand elles apparaissent, c’est principalement pour « inspirer » les publics valides. S’appuyant sur l’expérience des personnes concernées, cette publication identifie en quoi les industries médiatiques participent à leur marginalisation. Elle espère contribuer à situer la manière dont l’environnement médiatique pourrait œuvrer à leur inclusion authentique et rencontrer leur revendication : « Rien sur nous, sans nous ! ».

- Cinéma

- Citoyenneté

- Éducation aux médias

- Numérique

- Presse

- Publicité

- Télévision

-

Depuis 2006, Média Animation a reçu plus de 1000 courts métrages qui répondent à l’invitation de participer à un concours d’expression et de créativité contre le racisme pour offrir un espace d’expression et susciter le débat en le facilitant à partir d’une perspective portée à la connaissance et à la réflexion d’un plus grand nombre. Ces œuvres manifestent l’opinion de leurs créateurs et créatrices et apportent de multiples points de vue, parfois surprenants, sur cet enjeu. Au fil des éditions, ils traduisent l’évolution de la sensibilité de la société francophone de Belgique face à une question dont l’acuité et l’urgence n’ont cessé d’augmenter.

- Cinéma

- Diversité

-

Vous développez un travail de recherche sur les médias ? Votre association met sur pied un projet et souhaite se documenter ? Vous rédigez un essai sur le cinéma, le numérique, la télévision ? Vous préparez un cours d’éducation aux médias ? Le centre de documentation de Média Animation met près de 2500 ouvrages à votre disposition, et vous propose un espace de travail pour consulter la collection.

-

Depuis des décennies, les héritages coloniaux et les discriminations à caractère racial nichés dans la culture populaire ont été pointés du doigt et dénoncés. Des universitaires pionnier·ères comme Stuart Hall ou Angela Davis, des artistes engagé·es comme James Baldwin ont initié une remise en question, aujourd’hui poursuivie par de nombreuses associations ou par des militant·es racisé·es, libérant la parole et le regard des personnes concernées sur le champ culturel. La pop culture a-t-elle enfin atteint l’âge de raison ?

- Cinéma

- Diversité

- Télévision

-

Le projet CLAP ! vise à développer les compétences audiovisuelles d’animateur·rices de groupes d’adultes vulnérables, afin qu’ils et elles puissent concrétiser un projet de film collectif sur la thématique du racisme et de l’interculturalité. Vous encadrez un groupe d’adultes et souhaitez l’embarquer dans un projet de réalisation vidéo ? Vous ne savez pas comment aborder l’étape d’écriture et la mise sur pied du projet ? Ces deux outils d’apprentissage en ligne sont faits pour vous !

- Cinéma

- Citoyenneté

-

Notre monde est traversé par des frontières invisibles : celles qui délimitent les territoires bien sûr, mais aussi les fractures économiques, les différences sociales, culturelles, le statut légal… Selon les époques et les circonstances, ces nuances sont érigées en clôtures infranchissables et deviennent les critères sur lesquels se fondent les discriminations, les dominations ou l’indifférence. Lorsque le cinéma s’empare des enjeux de la diversité et du racisme, il tente de montrer ces frontières et comment elles conditionnent la destinée des héros. Mais il lui arrive aussi de mal les nommer voire de contribuer à les formaliser.

- Cinéma

- Diversité

-

Les personnes qui s’identifient au spectre LGBTQIA+ doivent-elles se réjouir d’être représentées dans les médias ou craindre d’y être caricaturées ? À travers l’info, la fiction, la publicité ou le divertissement, les médias ont l’opportunité d’œuvrer à plus d’inclusion et de contribuer aux évolutions de la société. Mais ils engendrent aussi de la souffrance quand ils entretiennent les facteurs de la discrimination. Cette brochure propose aux industries médiatiques de questionner leurs habitudes éditoriales et offre des pistes pour que les identités de chacun·e soient respectées.

- Cinéma

- Éducation aux médias

- Genre

- Numérique

- Publicité

- Télévision

-

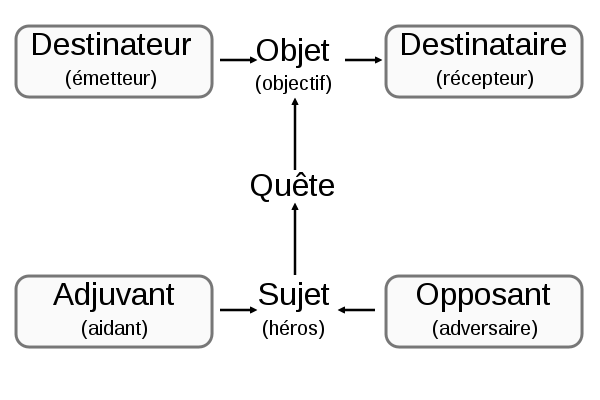

Le cinéma est souvent affaire de destin. Héros et héroïne affrontent l’adversité, tentent d’accomplir leur objectif et souffrent pour y arriver. Sous le vent contraire des péripéties, les personnages conquièrent l’empathie du public. Le cinéma est-il alors l’antidote rêvé pour combattre les préjugés à l’égard des Autres ? Si le racisme n’était qu’un défaut d’amour du prochain, oui, sans doute. Mais il constitue avant tout un système. Il réside dans les routines culturelles, sociales ou administratives qui régissent notre société et ses institutions. Le cinéma est-il une arme efficace pour le vaincre ou contribue-t-il à masquer les discriminations ordinaires ?

- Cinéma

- Diversité

-

Les dossiers de l’éducation aux médias est une collection éditée par Média Animation ASBL. Elle propose des analyses critiques sur les enjeux qui animent les productions médiatiques contemporaines et les usages qui en sont faits. Centré sur une thématique précise, chaque numéro offre des pistes d’action et de réflexion au public désireux de questionner sa manière d’évoluer dans un environnement médiatique, mais aussi de développer des démarches éducatives. Pour commander un numéro : [email protected]

- Éducation aux médias

-

À quoi sert l’étranger au cinéma ? Côté pile : l’Autre est un personnage qui a souvent les faveurs du cinéma pour ce qu’il aurait de louche et d’inquiétant. Côté face, l’étranger peut aussi être attirant et séduisant : il est exotique. Depuis sa naissance, le cinéma a su exploiter ce goût pour pimenter les films et garantir le spectacle. En retraçant son histoire, nous pouvons tenter de cerner l’évolution du rapport à l’Autre et observer comment le cinéma s’y adapte. Découvrez le dernier numéro de notre collection « Les dossiers de l’Éducation aux médias ».

- Cinéma

- Diversité

-

Les citoyens et citoyennes doivent faire preuve d’esprit critique face à l’information ! Depuis quelques années, hommes et femmes politiques, responsables éducatifs, journalistes… tous appellent de leur vœu à promouvoir cette démarche d’éducation aux médias. Il s’agirait désormais d’un enjeu public majeur pour garantir le bon fonctionnement d’une société où l’information a pris une place centrale. Mais de quelle démarche parle-t-on ? Cette étude propose d’identifier cinq angles d’analyse pour mettre en perspective l’information médiatique et son rôle social. Des fiches d’animation, des vidéos éducatives et un parcours de formation en ligne permettent d’approfondir la réflexion, seul·e ou en groupe.

- Éducation aux médias

- Numérique

- Presse

- Télévision

-

Malgré les beaux discours sur l’égalité et la tolérance, notre société reste gangrenée par le racisme. Malgré la volonté affichée d’encourager la diversité, les rédactions des médias d’information restent majoritairement blanches. Malgré l’ouverture sur le monde que permettent les technologies contemporaines, notre regard sur les sociétés étrangères à la nôtre est partiel et partial. Malgré notre obstination à proclamer qu’« on ne voit pas les couleurs, mais les êtres humains », le cinéma distribue les rôles en fonction de stéréotypes réducteurs. Quel rôle les médias jouent-ils alors dans la reproduction des inégalités ? Permettent-ils au contraire de les réduire ?

- Cinéma

- Éducation aux médias

- Numérique

- Presse

- Publicité

- Télévision

-

Les cultures populaires, du clip vidéo au blockbuster et de la pub aux séries télé, donnent à voir des répartitions de rôles spécifiques. Elles véhiculent et entretiennent une série de représentations stéréotypées qu’il convient de mettre en débat. Rassemblées sur www.popmodeles.be, cette série de vidéos constitue un outil d’animation aux entrées multiples. Par la réflexion collective s’offre à des publics variés l’opportunité d’identifier ce que les cultures médiatiques populaires disent de nous et de considérer les effets de ces représentations.

- Cinéma

- Éducation aux médias

- Numérique

- Publicité

- Télévision

-

L’éducation aux jeux vidéo aurait-elle désormais pignon sur rue ? Manuels pédagogiques, formations aux enseignants, carnets de vulgarisation, expositions, stages de création pour les enfants, conférences aux parents ou dans les centres culturels : ces dernières années, les initiatives se sont diversifiées. Elles restent toutefois clairsemées dans le paysage socioculturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et explorent essentiellement deux axes : éduquer à l’objet vidéoludique en lui-même et sensibiliser à ses usages en réponse aux inquiétudes toujours vivaces du monde adulte à l’égard de la jeunesse. Mais ces approches couvrent-elles tous les enjeux du phénomène ? Où sont les angles morts ?

- Jeux vidéo

-

L’étude CRITIQUER L’INFO – 5 approches pour une éducation aux médias propose d’identifier cinq approches pour mettre en perspective l’information médiatique et son rôle social. Les dix fiches d’animation qui l’accompagnent permettent de concrétiser des activités d’animation afin de mettre l’info en débat, collectivement.

- Éducation aux médias

- Presse

-

Comment la publicité s’y prend-elle pour rendre un objet viril ? Pourquoi, dans les fictions, ce sont toujours des hommes qui s’occupent du barbecue ? Comment les vieux héros hollywoodiens s’y prennent-ils pour rester au pouvoir ? Pourquoi, malgré leurs défauts, pardonne-t-on tout aux papas de dessin animé ? Dans ses clips, le rocker rêve-t-il vraiment d’un « autre monde » ? En quoi la figure du garçon arabe est-elle un fantasme occidental ? Ces questions, adressées à la pop culture, trouvent des pistes de réponse et de réflexion dans 6 analyses sur le site popmodeles.be.

- Cinéma

- Éducation aux médias

- Genre

- Numérique

- Publicité

- Télévision

-

La globalisation m’a ouvert les frontières. Née dans les plaines de l’Ouzbékistan, je passe sans encombre par l’Inde et l’Indonésie pour finalement m’embarquer pour les pays du Nord et profiter d’une société plus prospère. J’y terminerai mes jours sans avoir à souffrir de mes origines que je porte pourtant comme une étiquette, à peine cachée. Vraisemblablement rêvée par des millions de personnes sur la planète, voilà ma vie. À la condition toutefois que je sois une petite culotte.

- Cinéma

- Diversité

-

Quel est ce drôle de mécanisme qui pousse l’assemblée à pouffer quand un tonton un peu réac se lance dans sa fameuse série de blagues sur les blondes à un souper de famille ? Une norme – stéréotypée mais ancrée – dicte que la blonde est l’archétype de la bêtise et de la naïveté. Cette norme est perturbée par l’histoire en cours où tout est d’apparence normal. L’assemblée ne rira que quand le personnage sera rentré dans le rang, quand il aura retrouvé son statut normé en agissant stupidement. Par la blague d’apparence anodine, un stéréotype négatif est entretenu. Comment pourrions-nous transposer ce constat sur les blagues, comédies, ou sketchs qui représentent des personnages gays ou lesbiens ? Comment les comédiens et comédiennes issu.e.s des communautés homosexuelles[[terme choisi en regard de la faible visibilité offerte dans les médias à la communautés LGBTQI+ dans toute sa diversité]] s’emparent-ils.elles des stéréotypes dont ils.elles sont prisonniers.ères pour faire rire ? Avec quel effet ?

- Cinéma

- Éducation aux médias

- Genre

-

Notre regard sur les populations non-européennes semble encore empreint de peurs, de fantasmes, de stéréotypes mettant à mal notre capacité à vivre ensemble. Comment le cinéma grand public influence-t-il la perception occidentale de l’Afrique ? Comment, au fil de l’Histoire, la relation « Nord/Sud » a-t-elle été racontée ? Le cinéma ancre-t-il une représentation stéréotypée et hiérarchisée de cette relation ?

- Cinéma

- Diversité

- Éducation aux médias

-

Le box-office mondial est aujourd’hui dominé par les super-héros Marvel, les nouveaux Star Wars ou les versions live de dessins animés Disney. Ce cinéma reflète un imaginaire la fois globalisé et mercantile, qui épouse les tensions et l’évolution des sociétés. Les grandes questions actuelles, telles que le genre et la diversité, y sont désormais ancrées. Quant à celle du changement climatique, elle sert surtout d’argument de vente auprès d’un public inquiet, à travers la mise en scène de ses angoisses.

- Cinéma

-

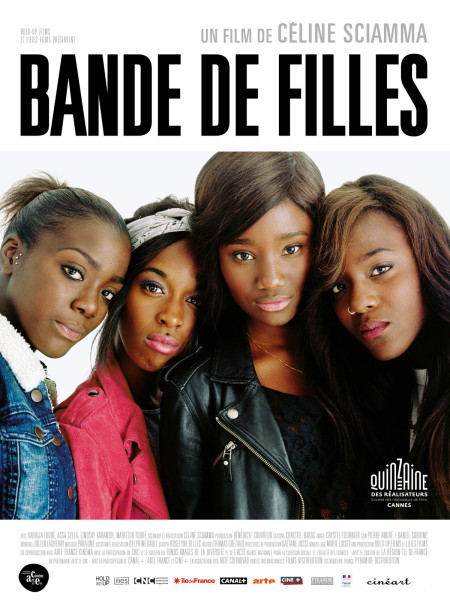

Le cinéma nous propose d’éprouver de la sympathie pour ses personnages principaux et de nous identifier à leurs tourments pour mieux vibrer au rythme de leur quête. Mais qu’est-ce qu’un héros qui parle à tous ? Doit-il de préférence être un homme blanc ? Si la majorité des films souscrivent à cette tradition fondée dans les inégalités de notre société d’autres démontrent que le cinéma peut ouvrir à l’Autre en nous invitant à se projeter en lui. La lutte d’un personnage issu des minorités contre les obstacles que ses origines ou sa culture lui opposent peut être palpitante car elle est déjà dramatique. Mais quelles résolutions à ces conflits le cinéma propose-t-il ?

- Cinéma

- Diversité

-

Pour s’y battre ou s’y poursuivre, pour la construire ou y déambuler, pour la gérer ou la réinventer, les jeux vidéo offrent de nombreux usages ludiques de la ville, de Grand Theft Auto (GTA) à Pokemon Go . Peut-être plus encore que les autres médias de la pop culture, ils constituent un excellent observatoire de l’idée de la ville que notre société se fait.

- Environnement

- Jeux vidéo

-

De tous les médias de masse, les jeux vidéo sont peut-être ceux qui sont les moins « naturels ». Encodés numériquement, inscrits sur des disques durs, ils sont créés par ordinateur et proposent un environnement entièrement synthétique. Pour les pratiquer, il faut disposer de machines complexes, électriques et aux composants fragiles. Leur diffusion planétaire et la place centrale qu’ils occupent désormais dans les pratiques culturelles ont contribué à l’émergence du concept de virtualité. Leurs univers alternatifs et interactifs apparaitraient comme d’autres mondes, situés dans une irréalité intangible. Pourtant, l’environnement réel occupe une place de choix dans leurs contenus qui incarnent peut-être au mieux le rapport que notre société entretient avec l’idée de nature.

- Environnement

- Jeux vidéo

-

À quoi sert l’étranger au cinéma ? Côté pile : l’Autre est un personnage qui a souvent les faveurs du cinéma pour ce qu’il aurait de louche et d’inquiétant. Côté face, l’étranger peut aussi être attirant et séduisant… Trois capsules vidéo explorent les facettes des ressorts de l’exotisme au cinéma et interrogent les fonctions de l’étranger en suggérant trois réponses : nous faire rêver, nous faire rire et nous mettre en perspective.

- Cinéma

- Citoyenneté

- Diversité

-

Y a-t-il plus belle histoire qu’une histoire d’amour ? A en croire les box-office : non. D’Autant en emporte le vent à La-la-land, les grands succès sont souvent des drames amoureux et rares sont les films qui ne prévoient pas un petit bout de romance. Mais la simple attraction entre deux êtres ne suffit pas : ce sont les complications de l’amour qui dynamisent le drame. Riches et pauvres, ennemis en guerre, familles rivales, conflits de serments, choisir la mission ou l’être aimé, le vampirisme ou l’humanité : le couple ne s’unira que dans le déchirement, le sacrifice et la réprobation. Or, ces paramètres évoluent avec le temps. Désormais les différences culturelles semblent constituer le décor romantique idéal.

- Cinéma

- Diversité

-

Comment les caricatures en arrivent-elles à être perçues comme menaçantes pour les pouvoirs ou la société ? Au-delà du dessin, elles constituent un genre médiatique particulier et ancien qui mobilise un grand nombre de mécanismes de communication et d’expression qui en font un excellent support à une éducation aux médias. Cette étude et l’outil pédagogique qu l’accompagne sur les caricatures et la liberté d’expression dans la lutte contre les discriminations vise à explorer les différentes facettes qui lui confèrent aussi bien sa puissance subversive que son instabilité sémantique.

- Presse

-

Depuis sa création en 2004, le plus célèbre des réseaux sociaux ne cesse de faire parler de lui. Son impact sur la vie privée, son modèle économique, son rôle politique, social,… les débats qu’il alimente ne diminuent en rien sa popularité. Qu’on l’aime ou qu’on le haïsse, il rassemble plus de deux milliards de profils dont plus de la moitié sont quotidiennement actifs[[Facebook Reports Third Quarter 2017 Results, Facebook.com, 1er novembre 2017, https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2017/Facebook-Reports-Third-Quarter-2017-Results/default.aspx]]. Dès lors, quand il s’agit de chercher à mobiliser les publics, est-il raisonnable ou même possible de s’en passer ? Et s’il faut l’utiliser : au risque de quels travers ?

- Citoyenneté

- Numérique

-

Comment le cinéma populaire s’empare-t-il des enjeux internationaux ? De l’incertitude économique aux menaces terroristes en passant par les crises environnementales, les convulsions du monde animent notre quotidien. Si l’apparente complexité de ces phénomènes amènerait à renoncer à comprendre et à agir, le cinéma de fiction se s’encombre pas de cette retenue fataliste.

- Cinéma

- Citoyenneté

-

Quelle est l’image des femmes dans les médias populaires ? Cette question sert de fil rouge à « Pop Modèles » et se décline en sept clips, sept analyses … et sept questions : Comment les femmes sont-elles représentées dans la publicité ? Quel rôle jouent-elles dans le cinéma de guerre ? Quels clichés banalisent la culture du viol ? En quoi les princesses Disney témoignent-elles des rapports de genre et de leur évolution ? Quelle place Hollywood accorde-t-il aux héroïnes du cinéma ? L’usage des avatars masculins ou féminins modifie-t-il l’expérience des jeux vidéo multijoueurs ? Comment les clichés sexistes du Hip-Hop peuvent-ils être réappropriés par les artistes féminines ?

- Éducation aux médias

- Genre

-

Nombreux sont ceux qui recherchent de nouveaux moyens pour favoriser le vivre ensemble. Le cinéma, un des médias les plus populaires, constitue un outil efficace pour faire passer un message autour de thématiques telles que l’interculturalité et le racisme. Cependant, le milieu du cinéma professionnel reste un univers difficile d’accès aux réalisateurs issus des minorités qui peinent à s’émanciper des carcans scénaristiques auxquels sont cantonnées les personnes racisées[[Comme en témoigne les difficultés pour les acteurs de la diversité de s’extraire des rôles qui leur semblent prédestinés, L’acteur belge Mourade Zeguendi refuse de jouer un terroriste pour Brian De Palma, Le Soir, 27 avril 2017, www.lesoir.be/archive/recup%3A%252F1491446%252Farticle%252Fsoirmag%252Factu-stars%252F2017-04-27%252Fl-acteur-belge-mourade-zeguendi-refuse-jouer-un-terroriste-pour-brian-palma]]. Alors, le 7e art est-il réellement à la portée de tous ? Représente-t-il un moyen d’émancipation pour les personnes issues de la diversité ? Rencontre avec Mourad Boucif, réalisateur, scénariste autodidacte et éducateur en techniques cinématographiques.

- Cinéma

- Diversité

-

Le divertissement est-il le seul secteur où des personnalités issues de minorités sont publiquement valorisées telles Nafissatou Thiam, Stromae, Kody et bien d’autres ? Dans le monde de la scène ou du cinéma, ces réussites semblent particulièrement cantonnées au domaine de la comédie. Les artistes des minorités n’ont-ils pour vocation que de faire rire ? Rencontre avec deux artistes et humoristes belges Abdel En Vrai et Sam Touzani pour répondre à cette question et les interroger sur le rôle de l’humour dans la société.

- Diversité

-

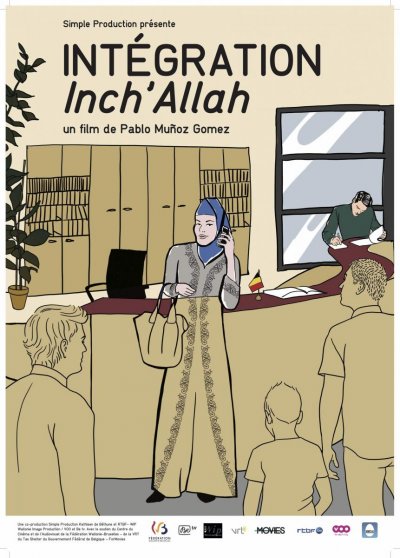

D’après le Centre fédéral Migration (MYRIA), près de 11% de la population est de nationalité étrangère[[La migration en chiffres et en droits 2016, Juillet 2016, http://www.myria.be/files/Migration2016-2-Migrations_en_Belgique_donnees_statistiques.pdf]], ce qui fait de la Belgique un pays assurément multiculturel. Si les débats concernant ces 1,2 millions de personnes d’origine étrangère s’articulent surtout autour des peurs qu’elles suscitent, surtout lorsqu’elles sont étrangères « d’apparence », on ignore souvent que des dispositifs particuliers sont mis en place à leur intention. Ces parcours d’intégration sont-ils utiles et légitimes ? Nous avons rencontré Pablo Muñoz Gomez, réalisateur du documentaire Intégration Inch’Allah (2016) qui s’est emparé de cette thématique complexe et qui témoigne de l’expérience d’un groupe de primo-arrivants qui participent à des cours d’intégration à Anvers.

- Cinéma

- Diversité

-

Longtemps, l’étranger a été le seul dindon de la farce : ses grimaces, son accent et ses coutumes faisaient se bidonner le public. N’est-ce d’ailleurs pas l’éternelle figure du personnage « belge » dans le cinéma français ? Mais de nombreuses comédies échappent à ces travers et cherchent à exploiter les mécanismes de l’humour pour étendre la raillerie aux travers de la société et en particulier aux intolérances de tous ordres.

- Cinéma

- Diversité

-

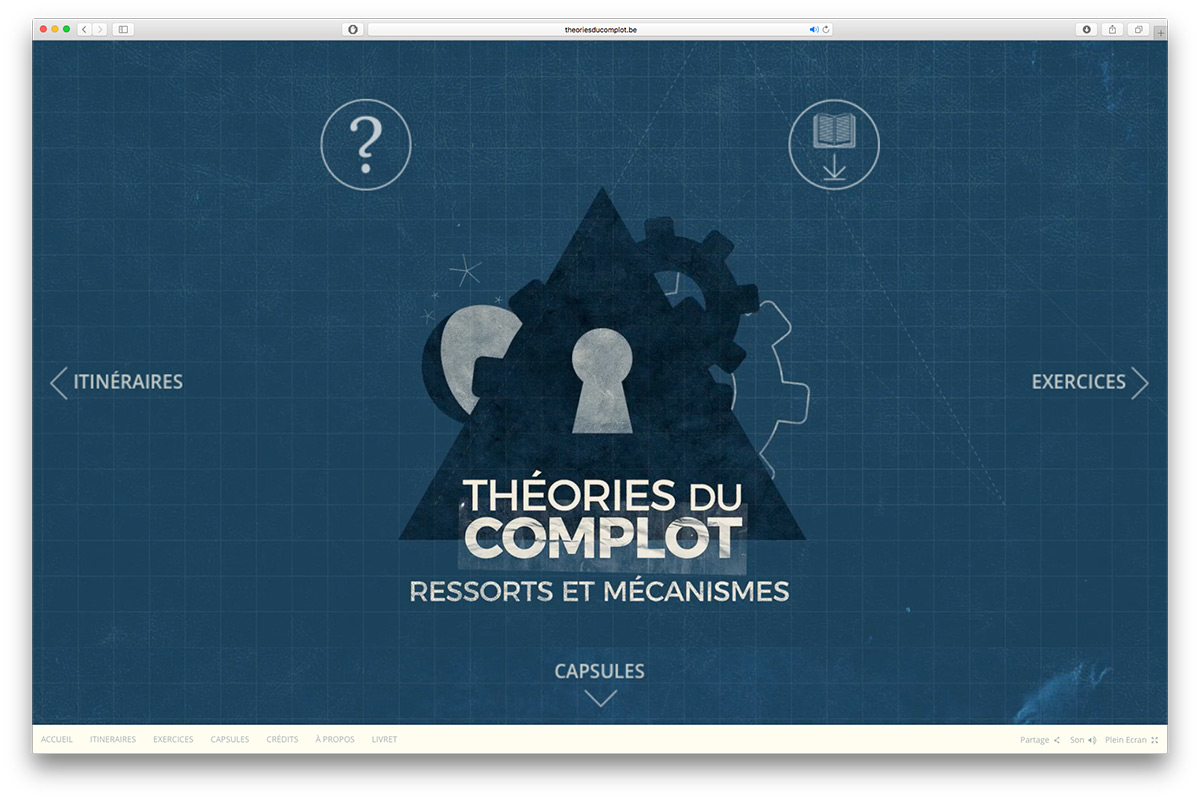

Conçu comme un dispositif au service des animateurs et éducateurs, cet outil en ligne invite à décoder les rumeurs, les propagandes de désinformation et l’hyperméfiance vis-à-vis des médias.

- Éducation aux médias

-

L’histoire constitue un réservoir inépuisable de récits en tous genres qui alimente, à des degrés divers de documentation et d’authenticité, la bande-dessinée, la littérature, les jeux vidéo et bien, sûr le cinéma. Certaines époques sont plus prisées que d’autres et profitent parfois de phénomènes de mode. Autrefois privilégiée, l’Antiquité se fait désormais plus rare. Si l’intérêt pour le passé anime sa mise en scène, certains évènements gagnent en popularité en fonction du sens qu’on leur donne aujourd’hui. Car dans un récit historique, il y a toujours un regard sur l’époque contemporaine. Certains évènements acquièrent ainsi une valeur quasiment mythique et se déclinent dans un grand nombre de films comme c’est le cas, en particulier, pour la Seconde Guerre mondiale.

- Cinéma

-

Le cinéma américain a parfois mauvaise réputation : il relayerait les intérêts stratégiques du pouvoir américain et intoxiquerait les esprits de la planète en faveur de la culture nord-américaine. Cette vision critique d’Hollywood néglige cependant qu’il s’agit avant tout d’une industrie dépendante de l’état d’un marché international qui a fortement évolué ces dernières années au point que certains films américains gagnent plus d’argent en dehors de leurs frontières. La Chine apparait désormais comme un espace clé de la rentabilité des blockbusters or, l’État chinois est très soucieux du contenu des médias populaires et cette influence remet en perspective le rôle politique d’Hollywood.

- Cinéma

-

Le cinéma de guerre offre un point de vue privilégié pour observer la place que la société contemporaine réserve aux hommes et aux femmes. Si celles-ci restent rares dans les rangs des armées, de nombreux personnages féminins apparaissent dans les fictions guerrières. Bien qu’elles y jouent un rôle secondaire ou franchement mineur, leur fonction est constante et cruciale lorsqu’il s’agit de motiver l’héroïsme masculin voire les conflits dans leur ensemble.

- Cinéma

- Genre

-

Est-ce que le jeu vidéo est un art ? Cette question s’apparente à un sacrilège pour les uns, un non-sens pour d’autres et une évidence pour certains. Ce débat mérite d’être examiné non pour les réponses qu’il apporte mais pour les raisonnements qu’il mobilise. A travers ces discussions, ce sont des concepts fondamentaux comme la culture ou l’art qui sont mis en question. Les arguments portent la trace d’une idéologie liée à notre conception de l’art parfois considéré, à tort, comme un concept pur dénué de tout lien avec le monde social. Il s’agit pourtant ici d’interroger notre représentation de l’art dans une société où la culture de masse occupe une place croissante dans l’espace public et où les hiérarchies artistiques et culturelles deviennent confuses.

- Jeux vidéo

-

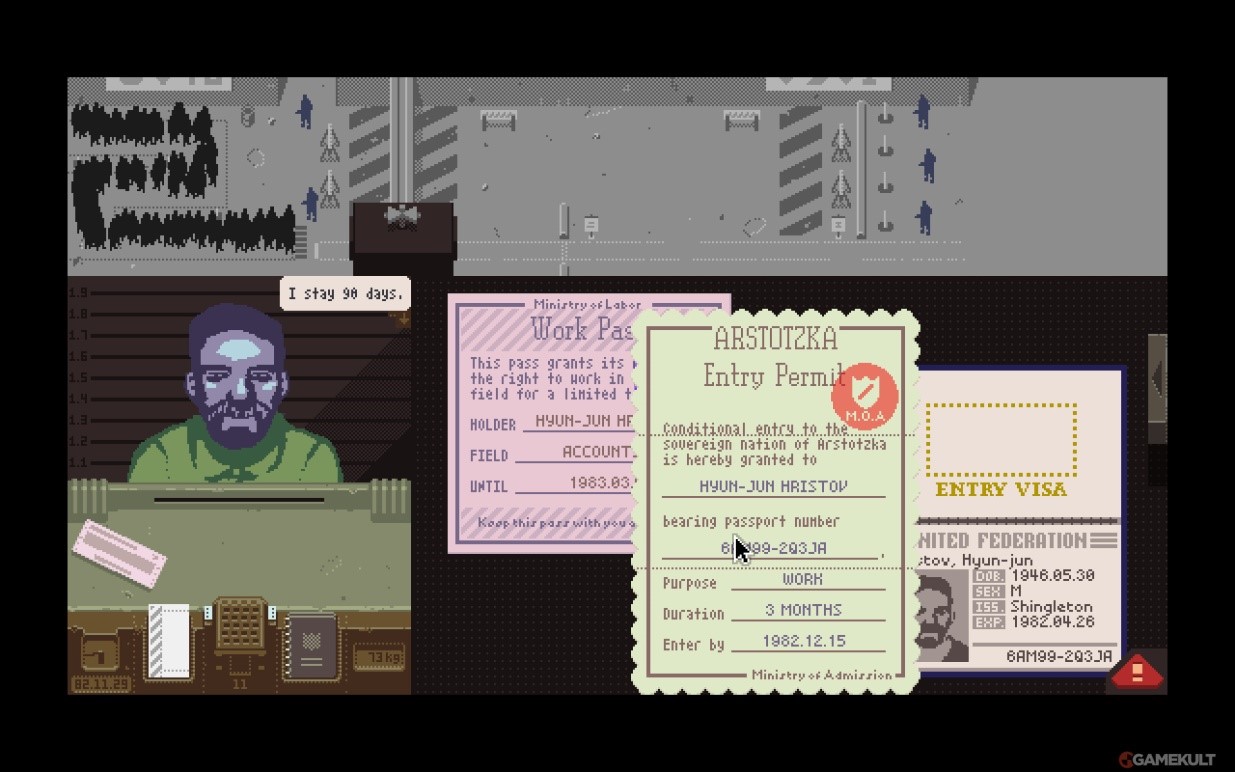

Le jeu vidéo est souvent considéré comme un média entièrement dédié au divertissement et à la détente. Au mieux, on le considère comme un bon outil d’éducation lorsqu’il s’accompagne du label « serious game ». Pourtant, le jeu vidéo est capable de véhiculer des revendications et des points de vue originaux portant sur des problématiques sociales. Des jeux comme Papers please ou North, par exemple, parviennent à traiter efficacement du sujet de l’immigration. L’intérêt qu’a suscité ces jeux dans l’espace public nous invite à réfléchir sur la façon dont ils stimulent notre réflexion et nos émotions.

- Jeux vidéo

-

Si l’industrie du cinéma maintient encore largement la femme à un rôle de faire-valoir sexy, romantique ou domestique, la filmographie qui l’érige comme véritable héroïne se charpente considérablement. Dans le domaine du cinéma social et politique, révoltées, opprimées, combattantes, les femmes sont devenues des personnages privilégiés pour souligner les difficultés contemporaines et dénoncer la puissance des forces conservatrices qui s’opposent au progrès en général et à leur émancipation en particulier. La femme à l’écran serait-elle devenue le porte-drapeau d’une lutte à caractère universel ? Sa condition transcende-t-elle les cultures ?

- Cinéma

- Diversité

- Genre

-

Le cinéma belge est-il « trop blanc » ? C’est ce qu’affirment les artistes issus de la diversité. Acteur des Barons, Mourade Zeguendi[[Le coup de gueule de l’acteur bruxellois Mourade Zeguendi: « le cinéma belge est trop blanc », La Dernière Heure, le 6 septembre 2016, www.dhnet.be/medias/cinema/le-coup-de-gueule-de-l-acteur-bruxellois-mourade-zeguendi-le-cinema-belge-est-trop-blanc-57cd95443570cbdd8866069a]] déplore leur faible représentation dans des espaces comme celui des Magritte supposé célébrer la richesse du cinéma belge francophone. Pour les réalisateurs d’Image et de Black, Adil El Arbi et Bilall Fallah, c’est la profession tout entière qui compte peu d’acteurs non-blancs et qui nécessite parfois d’aller directement dans la rue pour trouver des comédiens[[Elsa Fralon, Black: Adil El Arbi et Bilall Fallah se confient sur le film, Elle, 10 novembre 2015, www.elle.be/fr/102669-black-adil-el-arbi-et-bilall-fallah-se-confient-sur-le-film.html]]. Mais au-delà de la multiculturalité du milieu du cinéma, c’est aussi l’enfermement des artistes dans des rôles convenus qui constitue un obstacle qu’il leur faut contourner comme en témoigne l’acteur Reda Chechoubi le réalisateur Mourad Boucif que nous avons interviewés.

- Cinéma

- Diversité

-

Quatrième pouvoir, garants de la démocratie et indicateurs des libertés fondamentales pour les uns, chiens de garde du pouvoir et instruments de propagande pour les autres, les médias jouissent d’une réputation singulièrement contrastée quant au rôle qu’ils occupent dans la société. Subversifs ou serviles ? Caricaturalement posée, la question échouerait à comprendre les conditions complexes dans lesquelles s’exerce le journalisme et qui menacent son autonomie.

- Presse

-

En moins de trente ans, le jeu vidéo s’est imposé tant comme une industrie lucrative que comme objet culturel dont l’importance ne cesse de croître. Longtemps perçu comme une curiosité spécifique à une niche de pratiquants, sa diffusion planétaire et sa présence dans les autres médias imposent de le prendre au sérieux et de ne plus le réduire à une curiosité frivole et adolescente. Au-delà des méfiances craintives qu’il a suscitées, à l’instar de toutes les nouveautés médiatiques, il interpelle désormais le monde de l’éducation, qu’elle soit scolaire ou populaire : quelle place pourrait-il y occuper ?

- Jeux vidéo

-

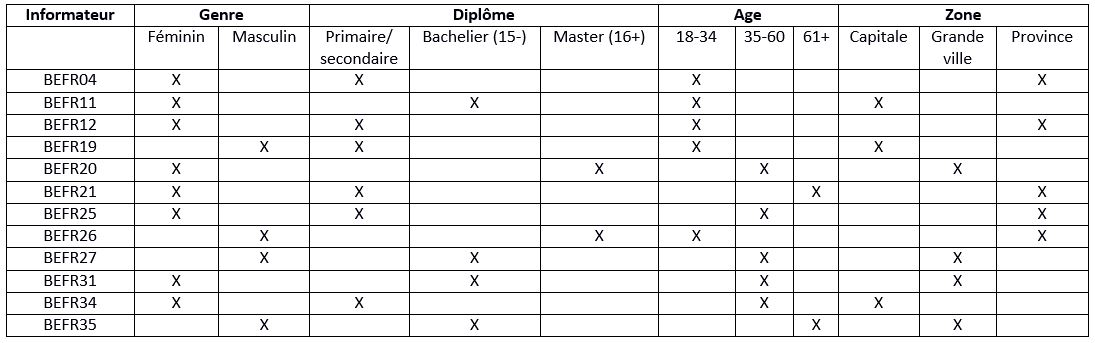

Quels rôles joue la consommation des médias d’informations dans l’entourage ? Le goût pour une source d’information provient-il de l’éducation familiale ? Quelle est l’importance des réseaux sociaux pour la transmission d’une actualité ? Au-delà de l’information que les médias délivrent, ces questions s’adressent à leur fonction active dans les relations entre personnes. Pour cerner cette présence, des étudiants ont interviewé 36 informateurs sur cette dimension de leur rapport à l’environnement médiatique.

-

Film des réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah sorti en 2014, Image est un polar qui mêle le cinéma de genre, la question des quartiers maghrébins de Bruxelles et le traitement médiatique dont ils sont les sujets. Succès de salle important en Flandre pour une œuvre à petit budget, le film interpelle à la fois par son approche critique des médias et par l’usage qu’il fait lui-même de la stéréotypie associée aux minorités qu’il met en scène. A l’occasion de la diffusion du film dans le cadre du festival A Films ouverts 2015, nous avons rencontré Adil pour l’interroger sur la portée de leur film.

- Cinéma

- Diversité

-

Jeunes filles et jeunes hommes sont parmi les héros préférés du grand écran. Dynamiques, souvent beaux, plein d’espoirs et de valeurs, ils bousculent les conventions, les traditions, les règles de la société établie. Ils apportent du désordre et constituent à ce titre des moteurs dramatiques par excellence. Si ce constat peut sembler banal, il est cependant intéressant de relever qu’il semble commun aux diverses cultures dont le cinéma provient et qu’il met en scène. Peut-on en déduire que les traits communs des héros juvéniles du cinéma indiqueraient une représentation presque universelle de l’humanité lorsque celle-ci se rêve jeune ?

- Cinéma

- Diversité

-

De plus en plus, des documentaires misant abondamment sur le spectaculaire inondent nos écrans. Apocalypse Hitler en fait partie. Sorti en 2011 pour la télévision, ce documentaire prétend expliquer comment Hitler « a été possible ». Au détriment d’une explication historique rigoureuse, le film démultiplie des procédés formels et narratifs qui présentent des similarités troublantes avec ceux de la propagande politique, notamment nazie.

- Cinéma

-

Malgré l’importance du jeu vidéo dans l’industrie culturelle, rares sont les jeux qui obtiennent une reconnaissance du monde artistique au sens large. Pourtant, comme les autres arts, le jeu vidéo participe au développement de l’imaginaire et de la sensibilité de l’époque. Il peut offrir un prolongement à des œuvres reconnues et contribuer à faire évoluer des genres. C’est le cas de S.T.A.L.K.E.R., un jeu ukrainien de tir à vue subjective dont la relecture saisissante du roman et du film de science-fiction éponymes a renouvelé leur pertinence commune en l’inscrivant dans les préoccupations de son époque : celle de la catastrophe nucléaire à travers Tchernobyl.

- Cinéma

- Jeux vidéo

-

Comme tout média, les jeux proposent des représentations et des idéologies qui peuvent être questionnées et analysées. C’est d’ailleurs une de leur dimension qui suscite le plus de commentaires lorsqu’ils sont accusés de propager des excès de violence ou de sexualité, les deux mamelles de la morale publique. Bien souvent focalisées sur l’iconographie des jeux ou sur une lecture au premier degré de l’activité des joueurs, ces perspectives superficielles passent à côté de l’originalité des représentations vidéoludiques qui, avant d’être incarnées par les images et manipulées par les joueurs, impliquent une modélisation d’une certaine conception du réel. Ainsi, les jeux de stratégie qui consistent à prendre la tête d’un Etat ou d’une civilisation révèlent comment la culture occidentale conçoit le cours de l’histoire humaine.

- Jeux vidéo

-

Les jeux vidéo constituent d’excellents supports à l’éducation aux médias. Loin du débat stérile qui cherche à trancher s’ils sont bons ou mauvais, leur popularité mérite une réflexion critique qui questionne leurs spécificités médiatiques et prenne au sérieux l’engagement souvent passionné des joueurs. Plus que tout autre médias de masse, ce n’est pas tant leurs contenus explicites qui permet d’engager une réflexion avec leurs pratiquants que les effets sociaux de leur diffusion planétaire.

- Jeux vidéo

-

Outil classique de l’éducation aux médias, les six thématiques proposent des angles de réflexion critique qui s’appliquent parfaitement au jeu vidéo[[La grille de lecture des six thématiques de l’éducation aux médias s’inspire largement de l’ouvrage de Len Masterman, Teaching the Media, Routledge, 1986. ]]. Comme tous les médias, un jeu peut être interrogé de plusieurs manières pour mieux saisir les paramètres qui pèsent tant sur la plus importante industrie culturelle que sur ceux qui consomment ses produits[[« Thématiques abordées par l’éducation aux médias », Rapport du CEM de 1995, GReMS, sites.uclouvain.be/grems/cem/p142.html]].

- Jeux vidéo

-

En octobre 2013, le visage d’une fillette fait la une des médias européens. Elle s’appelle Maria, elle a des cheveux blonds et vit au sein d’un campement de Roms. Que fait-elle parmi eux ? Sans doute a-t-elle été enlevée. Sans retenue, une grande partie de la presse européenne souscrit à cette hypothèse et aux préjugés qui la fondent. Cette européanisation pourrait indiquer que les Roms jouissent du triste privilège d’être pareillement considéré à travers tout le continent où ils vivent depuis des siècles. Cependant, si le stéréotype semble généralisé, au diapason d’un discours politique qui s’est singulièrement durci à l’encontre de ces minorités ces dernières années, son usage varie d’un pays à l’autre, comme le montre la comparaison de la presse anglaise, française et irlandaise lors de l’affaire de « l’Ange blond ».

- Diversité

- Éducation aux médias

-

Le contexte médiatique actuel est caractérisé par une profusion d’informations, disponibles sur une multitude de supports ou de plateformes et dans des formats variés. En outre, on assiste à une montée en puissance de l’interactivité voire de la participation, lesquelles étant souvent considérées comme les caractéristiques centrales du web 2.0 et des médias sociaux. Comment les pratiques d’information évoluent-elles dans ce paysage médiatique en transformation ?

- Citoyenneté

- Éducation aux médias

-

Le JT, c’est le rendez-vous médiatique par excellence, l’actualité sur un plateau d’argent. Et pourtant, le JT suscite de nombreuses questions que notre nouveau dossier veut aborder: quels sont les rapports entre info et réalité ? Comment l’information est-elle sélectionnée ? Quelles représentations véhicule-t-elle ? Quel est le rôle du public dans la réception de l’information ? La deuxième partie de ce dossier analyse dix séquences du JT, fournies sur un DVD grâce à un partenariat avec la RTBF.

- Télévision

-

En 2014, la Belgique célèbre les 50 ans des accords d’immigrations conclus avec le Maroc et la Turquie. L’occasion est belle de solliciter le cinéma pour illustrer et questionner les différentes facettes que recouvrent les phénomènes migratoires et leur évolution. Mais le cinéma est aussi un témoin des sensibilités des époques qu’il traverse comme l’illustrent les regards que les films posent sur les migrations.

- Cinéma

- Diversité

-

Dans les médias, le concept de nature s’anime autour de deux thèmes centraux: le désastre écologique et le paradis perdu. Désastre écologique très présent dans les médias d’information mais aussi dans la fiction et même la publicité. Paradis perdu sublimé à travers la représentation de la beauté des paysages et des régions supposées encore vierges.

- Environnement

-

Art de l’image et de l’imaginaire, le cinéma exploite abondamment la notion d’identité. Elle est nécessaire à l’identification des personnages et peut constituer un moteur efficace des tensions dramatiques. En dehors du cinéma, elle est cependant une notion complexe. Pour l’individu, à en croire Wikipédia, elle est « la reconnaissance de ce qu’il est, par lui-même ou par les autres », comme une image globale qui nous résume à nos propres yeux et à ceux d’autrui. Dès lors qu’elle touche à des dimensions collectives, elle est un sujet de débats et de polémiques et devient indéfinissable. Malgré ce flou, le cinéma n’hésite pas à s’en servir et devient dès lors un bon observatoire de ce concept, à la fois essentiel et mystérieux.

- Cinéma

- Diversité

-

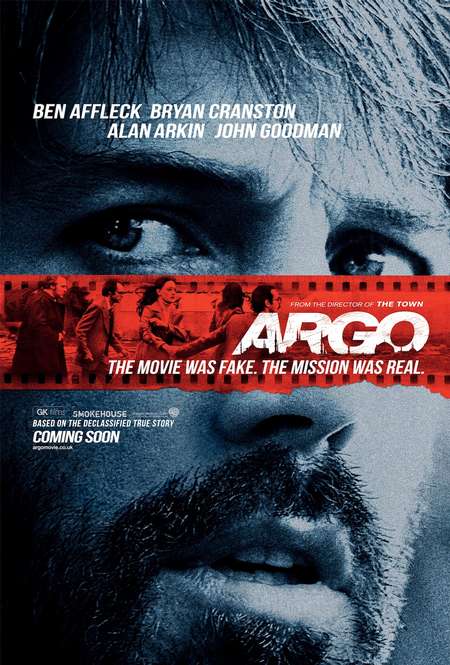

Le 24 février 2013, c’est en duplex de la Maison Blanche que Michèle Obama décerne l’oscar du meilleur film à Argo, couronnant un triomphe prévisible pour son réalisateur Ben Affleck. Pourtant, loin des grandeurs historiques du Lincoln de Spielberg, son principal concurrent, et dépouillé de l’héroïsme martial avec lequel Hoolywood se saisit souvent de l’histoire, Argo raconte une anecdote plutôt insolite, dont l’efficacité provient de l’habile conduite du récit plutôt que des enjeux dramatiques. Cette modestie apparente dissimule cependant un discours sur le rôle et la place qu’occupe l’Amérique dans le monde. L’onction présidentielle illustre la cohésion idéologique que le film entretient avec la politique actuelle de Washington.

-

L’engouement pour Internet s’est accompagné d’une forte augmentation de la visibilité de contenus intimes ou personnels. La diffusion de ces contenus, jusqu’alors largement invisibles ou circonscrits dans la sphère privée, a engendré beaucoup de questionnements et de craintes. Serge Tisseron décode le phénomène à l’aide du concept d’ « extimité ».

-

Les réseaux sociaux, nouveaux lieux de l’apprentissage de la vie en groupe, n’échappent pas aux règles sociales traditionnelles. Et les analyses de la « présentation de soi » d’Erving Goffman, propres aux différents aspects de la vie quotidienne, s’appliquent également aux plateformes numériques, qu’il s’agisse de Facebook, LinkedIn ou autres Twitter.

- Éducation aux médias

- Numérique

- Réseaux sociaux

-

Lorsqu’on parle de fracture numérique, on songe généralement à celle qui existe entre les pays industriels et les pays en voie de développement, appelée métaphoriquement « fracture verticale » car elle sépare le Nord et le Sud. Mais il y a d’autres fractures, moins visibles, mais tout aussi problématiques telles que la « fracture horizontale », constatée au sein d’un pays, qu’il soit développé ou non.

- Numérique

-

Le cinéma grand public, a fortiori américain, est souvent accusé de placer le spectateur dans une posture totalement passive et de ne s’adresser qu’aux pulsions pour constituer finalement un divertissement abrutissant et totalitaire. Des films récents contredisent pourtant ce rapport entre le film et le public et révèlent des mécanismes scénaristiques qui misent largement sur les compétences d’un « spectateur modèle ».

- Cinéma

-

Dès la première évocation du nom du potentiel coupable de la tuerie de Newton, les internautes, journalistes et amateurs confondus, se sont rués sur Internet pour dénicher les traces numériques susceptibles d’étoffer le portrait du meurtrier. Le phénomène a rapidement provoqué la diffusion d’informations erronées et une série de quiproquos relatifs aux homonymes. Indépendamment des errances journalistiques, cette réaction révèle une série d’aprioris largement partagés sur l’identité numérique.

- Éducation aux médias

-

Si la nature est abondamment exploitée au cinéma pour embellir les films, elle est souvent conviée pour explorer une autre nature, celle de l’homme et tout particulièrement de l’enfant, humain miniature en équilibre précaire entre nature et culture.

- Cinéma

- Environnement

-

A contre-courant du « réalisme » des images du cinéma contemporain, Le Havre du Finlandais Aki Kaurismaki est un film aux apparences rétrogrades qui révèle rapidement une manière originale et très cinématographique de transmettre une vision politique sur la question brûlante des sans-papiers.

- Cinéma

-

Sorti en 2011 mais tourné avant l’éclosion du Printemps arabe, le second long métrage de Nadine Labaki (après Caramel, 2007) a trouvé un écho particulier dans l’actualité du Proche Orient. Et maintenant on va où ? raconte comment les femmes d’un petit village tentent d’empêcher que leur communauté ne sombre mortellement dans un conflit religieux entre musulmans et chrétiens.

- Cinéma

- Diversité

-

L’adaptation télévisée du cycle Le Trône de Fer de George R.R. Martin a attiré des dizaines de millions de téléspectateurs lors des deux saisons de dix épisodes produites par la chaîne américaine HBO et diffusées en 2011 et 2012. Succès populaire et d’estime, cette série donne ses lettres de noblesse télévisuelle au genre de la fantasy qui, jusqu’alors, était plutôt malmené sur petit écran.La spécificité du genre tient pour beaucoup aux univers alternatifs que les récits explorent. Le Trône de Fer n’échappe pas à cette règle que le générique de la série illustre clairement tout en traçant l’horizon d’attente offert au public.

- Cinéma

-

Le Beur, le Juif, le Noir, le Gitan… sont autant de personnages récurrents du cinéma grand public. Véhiculant stéréotypes et outrances, ils endossent diverses fonctions qui, sans être forcément négatives, relèvent souvent de la caricature. Face aux clichés du cinéma populaire, quelles alternatives peuvent proposer des réalisateurs issus, de près ou de loin, de ces populations ? Réussissent-ils à s’affranchir du diktat de la culture dominante et à offrir des points de vue alternatifs ? A films ouverts propose de mettre à l’honneur ce cinéma et de le confronter aux représentations traditionnelles.

- Cinéma

- Diversité

-

Hors de l’académisme d’un certain cinéma italien, Nanni Moretti poursuit son chemin. Avec la sortie du film « Habemus papam », il tente de décortiquer ce qui peut habiter un individu face à son monde : ici, un Cardinal élu Pape par ses pairs. Le thème de la psychanalyse traverse à nouveau l’œuvre de ce cinéaste, souvent acteur dans ses films.

- Cinéma

-

Le 6ème numéro de la collection « LES DOSSIERS DE L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS » vient de paraître.

Un dossier en trois parties pour analyser et comprendre les rapports étroits entre consommations médiatiques et multiculturalité.- Éducation aux médias

-

Malgré les différences sensibles qui peuvent exister entre les programmes, lorsque le zappeur profite des bouquets satellitaires pour faire un rapide tour du monde et passer de JT en JT, et malgré les langues, il peut avoir rapidement l’impression que l’actualité internationale est partout pareille.

- Télévision

-

La 6ème édition du festival À Films ouverts invite à explorer les enjeux et les effets de la globalisation économique et culturelle. À films ouverts veut souligner les thèmes qui s’universalisent et mettre en lumière les effets d’une standardisation des modes de vie à travers les images d’un cinéma venu des quatre coins de la planète. L’uniformisation de l’humanité serait-elle le revers de la médaille de l’universalité ? La question est ouverte.

- Cinéma

- Diversité

-

En 2007, le film d’animation Persepolis de Marjane Satrapi et de Vincent Paronnaud remporte le Grand Prix du festival de Cannes et suscite les éloges unanimes de la presse et l’adhésion du public. En juin 2009, les manipulations électorales des présidentielles iraniennes suscitent une vague de protestation sans précédent que la presse mondiale relaie massivement en se basant surtout sur les informations venues d’Internet. Sans lien direct, ces deux épisodes du rapport entre l’Iran et les médias présentent pourtant des points communs qui illustrent peut-être une manière défectueuse d’aborder la question iranienne.

- Cinéma

- Diversité

-

Mélange de fiction et de scènes « réelles », entre télé-réalité et caméra cachée, le film Brüno porté par le comique Sacha Baron Cohen prolonge le dispositif déjà expérimenté dans Borat, grand succès du box-office de l’année 2006. Mélange de fiction et de vérité, Brüno montre les limites d’une construction du réel et révèle les défauts d’une technique audiovisuelle douteuse mais omniprésente dans l’environnement médiatique.

- Cinéma

-

En quelques années, l’idée du choc des civilisations a conquis les esprits. Elle se retrouve inévitablement invoquée lorsqu’il s’agit d’envisager le monde et les rapports interculturels. Comment le cinéma de fiction participe-t-il à la propagation ou à la banalisation de ce concept ? C’est la question à laquelle tente de répondre cette analyse en s’appuyant sur quelques productions récentes.

- Cinéma

- Diversité

-

Le péplum 300 [[300 de Zack Snyder, 2007, USA, Warner Bros.]] de Zack Snyder accorde une large place aux technologies numériques et s’est présenté au jeune public comme un divertissement martial. A sa sortie en 2007, il s’est classé au 10ème rang des entrées européennes, attirant plus de 13 millions de spectateurs [[Observatoire européen de l’audiovisuel – Base de données Lumière. http://lumiere.obs.coe.int/web/search/]] .

- Cinéma

- Diversité

-

Le 5ème numéro de la Collection « Les Dossiers de l’Éducation aux Médias » décortique la télé-réalité. Un dossier en trois parties pour comprendre ce phénomène.

- Télévision

-

La réception du péplum dépend fortement de la réception du genre auquel il appartient. Un genre se définit par l’horizon d’attente qu’il propose, une sorte de contrat de lecture (un contrat de vision). Sous cet angle, le genre conditionne la vision du film ou de l’œuvre. On peut résumer le genre à des films qui « racontent des histoires familières avec des personnages familiers dans des situations familières [[Barry Keith Grant, cité par Helen Faradji, L’expérience du spectateur face au film de genre : le double miroir, Cahiers du gerse, numéro 5, in « L’expérience d’aller au cinéma. Espace, cinéma et médiation », sous la dir. de Charles Perraton, 2003, UQÀM, Montréal.]]». On pourrait rajouter que le langage cinématographique propre au genre est également familier.

- Cinéma

-

Sorti en 2004, réalisé par l’Américain Joshua Martson, dont c’est le premier long métrage, Maria Full of Grace a remporté de nombreux prix dont celui du public au festival de Sundance et un ours d’argent à Berlin pour l’interprétation de l’actrice principale, Catalina Sandino Moreno. Photographe de presse, journaliste, puis étudiant en sciences politiques, Martson manifeste sa sensibilité de reporter dans ce film qui s’inscrit dans une approche sociale, qui se veut documentaire, des rapports entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud.

- Cinéma

-

Alain Cavalier a commencé sa carrière au cinéma comme assistant de Louis Malle sur Ascenseur pour l’échafaud et Les amants. Rapidement, il a pris les commandes de la caméra pour signer ses propres long métrages, dès le début des années soixante. L’insoumis, Le combat dans l’île sont parmi ses premières réalisations qui s’inscrivent immédiatement dans le réel, celui de la Guerre d’Algérie. A l’époque, il fait tourner des acteurs célèbres : Trintignant, Delon, Romy Schneider, et réalise ses films avec tous les moyens du cinéma classique.

- Cinéma

-

Dessin animé autobiographique adapté de la bande dessinée éponyme, Persepolis a prouvé que l’animation peut être autant un succès en salle qu’un moyen narratif qui ne se cantonne pas au divertissement. Maniant habilement l’humour et l’émotion, le film offre une perspective à taille humaine sur l’Iran contemporain et les libertés individuelles.

Mais il n’est pas qu’un témoignage à portée politique. Il évoque aussi les difficultés identitaires liées à l’émigration et au contact avec la culture occidentale. Revendiqué et célébré comme universel, il présente des particularités de forme et de fond qui interrogent la notion de l’altérité au cinéma. Cette analyse à pour objectif de répondre à une question : comment Persepolis communique-t-il son récit ? Ou plus exactement : est-il si universel que cela ?

- Cinéma

- Diversité

-

Mediappro est une enquête internationale centrée sur l’appropriation des nouvelles technologies de l’information et de la communication par les jeunes de 12 à 18 ans. Soutenue par la Commission européenne, elle se déroule dans 9 pays européens. Les résulats de l’enquête internationale sont accessibles sur le site de Mediappro Les résultats de l’enquête belge et […]

- Numérique

-

La notion des stéréotypes, des clichés, des préjugés nous semble être parmi les éléments centraux d’un sujet plus vaste, au cœur de la démarche cinématographique, qu’est la question de l’altérité. Cette thématique générale est en quelque sorte le fil rouge du Festival du Film Contre le Racisme puisqu’il ambitionne d’utiliser le cinéma comme un outil pour intervenir auprès du public et le faire réfléchir sur son propre rapport à l’Autre. D’une certaine manière, nous distinguons deux manières d’utiliser le cinéma pour sensibiliser à cette question, deux formes d’exploitation que nous utilisons dans le cadre du Festival du Film Contre le Racisme.

- Cinéma

- Diversité

-

Un nouvel outil d’éducation au cinéma, destiné aux écoles secondaires, analyse 100 films et propose des parcours thématiques à travers ceux-ci, afin de traiter en profondeur des problématiques sociétales et cinématographiques avec les élèves.

-

On peut définir le stéréotype comme étant la représentation simplifiée d’un groupe social aux yeux d’un autre groupe social. Il s’apparente à une image mentale qui aide à représenter un concept plus complexe. Il se fonde sur quelques traits présumés représentatifs du groupe qu’il représente. Les stéréotypes s’acquièrent dès l’enfance et comportent des caractéristiques héritées du milieu social et culturel dans lequel on grandit, mais aussi de ses propres expériences de vie.

- Cinéma

-

Les analyses consacrées au cinéma sont diffusées sur le site du projet Cinetic. Elles sont consacrées à des oeuvres majeures de l’histoire du cinéma mondial, tout en mettant en valeur les films de la Communauté française de Belgique. Outre la fiche technique, le synopsis, la présentation du réalisateur, chaque fiche propose une mise en contexte […]

Un nouvel outil d’éducation au cinéma, destiné aux écoles secondaires, analyse 100 films et propose des parcours thématiques à travers ceux-ci, afin de traiter en profondeur des problématiques sociétales et cinématographiques avec les élèves.

Un nouvel outil d’éducation au cinéma, destiné aux écoles secondaires, analyse 100 films et propose des parcours thématiques à travers ceux-ci, afin de traiter en profondeur des problématiques sociétales et cinématographiques avec les élèves.