Les minorités à l’écran et dans le monde : entre assimilation et intégration

Le cinéma nous propose d’éprouver de la sympathie pour ses personnages principaux et de nous identifier à leurs tourments pour mieux vibrer au rythme de leur quête. Mais qu’est-ce qu’un héros qui parle à tous ? Doit-il de préférence être un homme blanc ? Si la majorité des films souscrivent à cette tradition fondée dans les inégalités de notre société d’autres démontrent que le cinéma peut ouvrir à l’Autre en nous invitant à se projeter en lui. La lutte d’un personnage issu des minorités contre les obstacles que ses origines ou sa culture lui opposent peut être palpitante car elle est déjà dramatique. Mais quelles résolutions à ces conflits le cinéma propose-t-il ?

« Le Héros a pour objectif dramatique d’ouvrir une fenêtre sur le récit. Toute personne qui écoute un conte, assiste à une pièce de théâtre ou regarde un film est invitée dès le début de l’histoire à s’identifier au Héros, à se joindre à sa quête et à voir le monde du récit avec ses yeux. Les narrateurs obtiennent cette identification en donnant au Héros un ensemble de qualités et de caractéristiques à la fois universelles et uniques [1]. » Voilà comment le « script guru » Christophe Vogler postule cette règle d’or : afin de vibrer aux rythmes des aventures du personnage principal, il importe que le public se reconnaisse en lui. Faut-il déduire de cette règle et sur base des milliers de films vus par les publics de la planète que le héros « universel », celui dans lequel tous se reconnaitraient depuis que le cinéma existe, soit un homme blanc, sympathique, athlétique et plus ou moins dans la force de l’âge ? Certainement non. Depuis longtemps, des films ont construit leur succès sur d’autres personnages principaux. Des Alien, Star Wars VII, Slumdog Millionaire, Tatie Danielle ou même Bambi démontrent en permanence que l’archétype classique n’est pas une condition sine qua none du succès au box-office.

Pourquoi alors le cinéma semble-t-il bégayer à ce point la même routine héroïque ? Les raisons sont multiples. D’une part, l’industrie cinématographique, hollywoodienne ou non, reste un monde d’hommes issus des classes favorisées. Volontairement ou pas, ils reproduisent dans leur film leurs perspectives sur le monde. Cette domination masculine expliquerait notamment l’objectification des femmes dont la présence à l’écran est pensée pour plaire à un regard masculin (le male gaze). Une femme doit être agréable à regarder pour ces hommes qui ont les moyens d’imposer dans la majorité des œuvres leurs propres canons de beauté [2]. Ce faisant, les succès de ces films deviennent à leur tour des recettes que l’industrie, plutôt frileuse, à tendance à poursuivre. Ainsi, il y a fort à parier que le succès planétaire et financier de Black Panther, qui offre un casting presque exclusivement afro-américain pour un film de super héros, aura fait plus pour la diversité au cinéma que toutes les déclarations d’intention qui émaillent les cérémonies depuis longtemps.

La pression critique de militants désormais soucieux de la manière dont les grands spectacles populaires contribuent à normaliser les minorités et la réussite mercantile des quelques succès évoqués, facilitent désormais la présence à l’écran des personnages qui s’éloignent des normes dominantes comme l’a encore illustré le film Girl de Lukas D’Hondt. Serait-ce donc que la règle du processus d’identification et de la proximité « universelle » avec le public serait fausse ? Ou que les spectateurs se seraient eux-mêmes émancipés des préjugés qu’on leur a inculqués ? Ce serait sauter un peu vite à des conclusions idéalistes : la question de la ressemblance à soi n’est pas tranchée.

L’Autre comme nous

Comment créer de l’empathie pour mon personnage ? Voilà un des enjeux de l’écriture scénaristique et la série The Night Of (Richard Price et Steven Zaillian, HBO , 2016) llustre bien la réponse habituelle. Le héros est un jeune américain d’origine pakistanaise qui sera malgré lui entraîné dans une enquête criminelle dont il est le premier suspect. La série entend montrer et dénoncer le racisme latent de l’Amérique post 11 septembre à l’égard des minorités immigrées et musulmanes. Pour rendre le personnage sympathique, la série souligne d’abord sa « normalité » : c’est un étudiant brillant, il est intégré dans l’équipe de basket et partage les mêmes préoccupations que les jeunes de son âge. Si quelques scènes familiales signalent ses origines et sa religion, la relation au spectateur s’établit par ce qu’on peut interpréter comme une intégration accomplie. Naz est un bon élément.

Dans les années 1950, c’est par un procédé similaire qu’Hollywood offrit à Sydney Poitiers un des premiers rôles marquants pour un afro-américain. Dans Devine qui vient dîner... (Stanley Kramer, 1967), l’acteur campe un médecin amoureux d’une blanche. Il doit convaincre sa belle-famille réticente que leur mariage s’impose. Pour rendre le personnage acceptable auprès d’un grand public majoritairement blanc, le docteur incarne l’archétype du « bon noir » : poli, éduqué, religieux, respecteux : le gendre idéal. Dans le film belge Illégal (Olivier Masset-Depasse, 2010), qui critique la politique de détention et d’expulsion forcée des sans-papiers, l’héroïne russe mobilise la sympathie de la même manière : jouée par une actrice belge, Anne Coesens, elle ne cesse de démontrer qu’elle a sa place dans notre société : elle impose à son jeune enfant, qu’elle élève seule, de parler français, elle travaille énormément, est honnête et fait preuve d’une grande détermination. En somme, dans ces œuvres, l’Autre est rendu proche du « spectateur type » à travers une liste de caractéristiques reconnaissables qui lève l’éventuelle distance que son altérité aurait pu instaurer.

Ce procédé [3] est en somme celui de l’assimilation : l’étranger devient tolérable dès lors qu’il se départît de ce qui constituerait son altérité en faisant la démonstration de sa correspondance au modèle de valeurs dominant. Le spectateur de la majorité est rassuré : au-delà d’une apparence, le personnage est bien un reflet de lui-même. Sous cette perspective, le cinéma grand public se révèle un bel observatoire de ce que notre société, relayée par les producteurs, scénaristes ou réalisateurs, tend à vouloir imposer à la diversité. Les récits qui mettent en avant des personnages qui en sont issus permettent de les visibiliser tout en énonçant les critères et les normes auxquelles est conditionné leur accès à une sorte de reconnaissance.

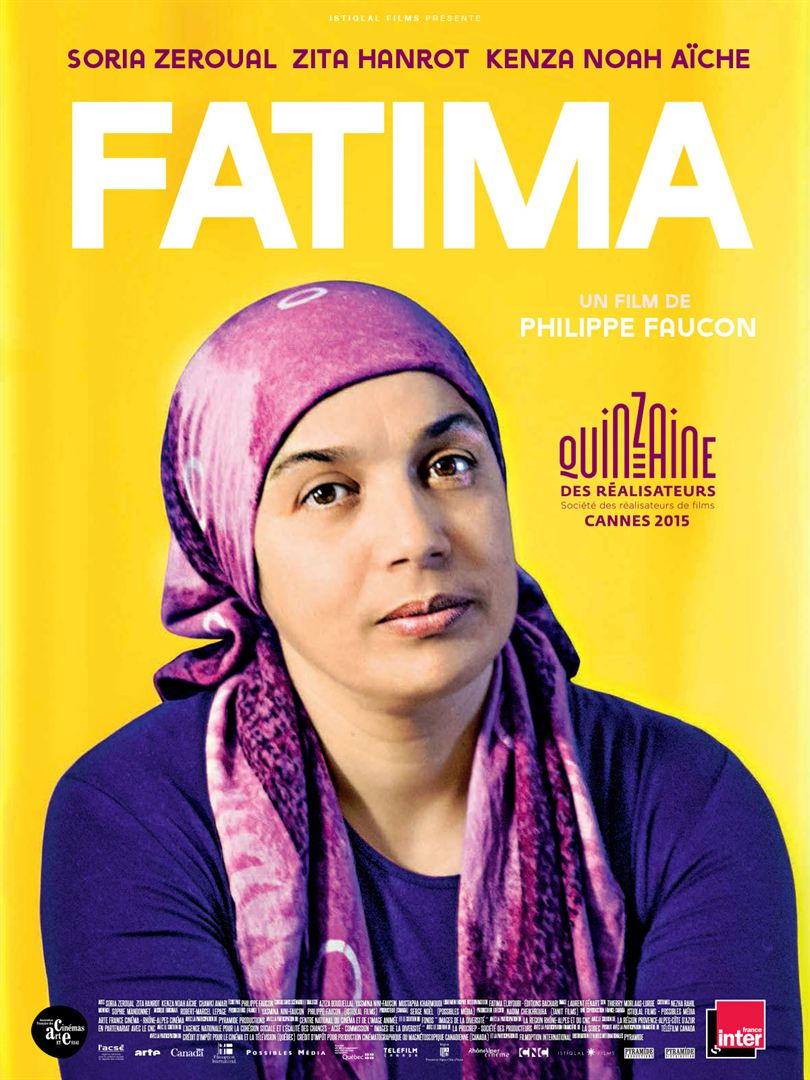

Cette logique à l’œuvre dans l’écriture scénaristique n’est cependant pas la seule qui garantit l’empathie. Pour un autre « script guru », John Truby, elle réside non pas dans la similitude avec le spectateur mais par le fait que le personnage principal a tout simplement une difficulté : « Dès le début de votre histoire, le héros doit avoir une ou plusieurs faiblesses majeures qui tendent à l’entraver. […] pour réussir, il doit en général dépasser ses faiblesses et changer ou évoluer, d’une façon ou d’une autre [4]. » Selon cette approche, même un personnage de prime à bord mauvais, peut susciter l’empathie si le film se concentre sur l’épreuve qu’il doit surmonter. Elle postule ce que certains succès ont démontré : la ressemblance n’est pas forcément une clé qui s’impose. Le film Fatima (Philippe Faucon, 2015), césar du meilleur long métrage en 2016, a le mérite – rare – d’épouser la perspective d’une femme arabe, voilée, mère d’une cinquantaine d’année, femme de ménage et ne parlant pas français. A 1000 lieues donc du héros classique ou de l’étranger propre sur lui.

Se transformer ou transformer le monde ?

Si la sympathie pour les héros et héroïnes ne passe pas parce qu’ils sont mais par ce qu’ils font, c’est donc leur quête et leur transformation qui permettent d’observer comment le cinéma traduit le rapport aux Autres. Dans de nombreux films, le combat des migrants s’appuie sur la dureté des épreuves qu’ils traversent pour susciter l’empathie, voire l’apitoiement, à leur égard : traversées périlleuses (La Pirogue, Welcome), galères, injustices, précarité et labeur (Samba, Illégal, Dheepan), etc.

Mais c’est peut-être lorsque les héros sont issus des minorités « installées » que le cinéma traduit le mieux les débats de notre époque. Le héros victime de racisme souffre de cette exclusion, c’est en quelque sorte sa faiblesse. Face à la société, comment va-t-il résoudre cette tension ? C’est en répondant à cette question que les films illustrent la manière dont la société conçoit son rapport aux minorités. Va-t-il s’assimiler, et donc devenir finalement semblable au public majoritaire, ou réussir à imposer son intégration en normalisant sa présence sans renoncer à ses particularités culturelles ?

Sur cette question, on peut constater une différence de traitement entre les fictions américaines et européennes, en particulier françaises. Face à la ségrégation raciale, plusieurs films racontent la conquête des droits pour les minorités afro-américaines et donc leur intégration au système social et politique. Ainsi en va-t-il de Loving (Jeff Nichols, 2016) qui narre le combat juridique d’un couple mixte. En France en revanche, le processus narratif consiste souvent à raconter la transformation de personnages issus de minorités, des banlieues notamment, en Français modèles. Le film Les Héritiers (Marie-Castille Mention-Schaar, 2014) raconte comment une classe défavorisée remporte un concours national. Symboliquement, le film s’ouvre sur des images d’une école multiculturelle et turbulente et s’achève sur des élèves, en costumes et tailleurs, se rendent sagement à Matignon pour recevoir leur prix. A contrario, dans Bienvenue à Marly-Gomont (Julien Rambaldi, 2016), une famille congolaise légitime sa présence dans un village rural grâce notamment aux deux enfants qui imposent leur singularité et en révèlent les atouts contre la volonté de leur père qui leur imposait la discrétion.

Notre société peut-elle faire évoluer le modèle idéal qu’elle projette sur elle-même en intégrant des éléments culturels issus d’ailleurs ou conditionne-t-elle l’égalité des chances à l’assimilation à ce modèle ? Lorsqu’il se penche sur les quêtes individuelles de personnages racisés, le cinéma, sans forcément s’en rendre compte, et en raison notamment de ses habitudes d’écriture, rejoue à chaque film ce débat complexe et clivant : qui doit se transformer ? Le héros ou le monde ?

Daniel Bonvoisin

[1] Christophe Vogler, Le guide du scénariste, Dixit Éditions, Paris, 2014, p. 58. Christophe Vogler, comme Robert McKee ou Jogn Truby fait partie des théoriciens influents de l’écriture scénaristique, surnommés « script gurus » dans le monde du cinéma. Leurs « recettes » scénaristiques sont étudiées dans les écoles de cinéma et parfois suivies à la lettre par les scénaristes et les producteurs.

[2] Laura Mulvey, Au-delà du plaisir visuel, Mimesis, Paris, 2017, 186p.

[3] Procédé qu’on peut voir à l’œuvre jusque dans Black Panther où le jeune roi de Wakanda fait preuve d’une sagesse politique rassurante au regard de son adversaire qui prône l’insurrection armée contre les dominations.

[4] John Truby, L’anatomie du scénario, Michel Lafon, Paris, 2017, p. 70.