Michel Behrin

Bio en cours de rédaction

Bio en cours de rédaction

Publications de Michel Behrin

-

Les « attentats de Paris » perpétrés entre le 7 et le 9 janvier 2015, contre la rédaction de Charlie Hebdo, ont généré plus de 500 heures de reportages télévisés. Le CSA, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel français, a pris la peine de les visionner dans leur totalité, de sorte à argumenter ses remarques afin que certains manquements ne se reproduisent à l’avenir. Cela fait partie de sa mission, n’en déplaise aux directeurs de chaînes, pas très satisfaits d’avoir prêté ainsi le flanc à la critique publique.

-

Joli coup médiatique qui a eu le mérite de provoquer le débat et aura finalement poussé le musée à revoir son règlement. Mais reconnaissons-le, contrevenir ainsi publiquement au règlement, est-ce sans doute plus facile quand on est soi-même la Ministre de tutelle de l’opérateur concerné. Est-ce pour cette raison que la Ministre française de la Culture n’a guère eu de scrupule à flasher sur un tableau, en plein musée, et à ensuite diffuser le cliché sur les réseaux sociaux ? Certains avant elle avaient déjà lancé l’opération intitulée « Orsaycommon[[Le concept : Des dizaines de visiteurs entrent au musée d’Orsay. Ensemble, ils sortent leurs appareils photos, leurs iPhones, leurs Androids et partagent les photos en temps réel via Twitter, Flickr, Facebook. Les images débordent de partout sur le web, elles construisent un double numérique de la performance collective. L’interdiction de prendre des photos est rendue ridicule et ineffective. Lire : https://sites.google.com/site/orsaycommons/ ]]s dès 2010[[Récit : http://www.slate.fr/story/33777/photos-interdites-musee-orsay ]] ». Peut-être d’ailleurs voulait-elle clore le débat.

-

Que recherchent donc ceux qui publient de la fausse information sur le net ! Beaucoup d’internautes intellectuels consciencieux, diront que c’est du plus mauvais goût ! Semer ainsi la confusion discrédite tout le web ! Si aujourd’hui chacun peut devenir auteur mais que l’on ne respecte pas une certaine déontologie, il n’y a plus qu’à tirer la prise ! A moins que justement, cette situation bizarre ne provoque un électrochoc intéressant. Une piste d’Éducation aux Médias ?

-

Cette année encore, la photo primée dans le cadre du World Press Photo Award[[Catégorie : Sujets contemporains]] est au cœur d’un débat passionné. S’y adonnent d’une part les professionnels de l’image et d’autre part les représentants politiques de la Ville de Charleroi qui estiment dénaturée la représentation de leur cité. L’an dernier, nous avions déjà rapporté la teneur des échanges polémiques entourant le choix 2013 : l’Enterrement à Gaza[[http://www.media-animation.be/Une-image-de-presse-peut-elle-etre.html]]. Il s’agissait à l’époque de réflexions entourant la technicité de la prise de vue, ainsi qu’une prise de position sur le statut même d’une photo de presse. Cette année, c’est du travail journalistique dont il est question, le photographe de presse participant en effet, lui aussi, à la mission d’informer.

-

La lecture critique de tout vidéogramme réclame de garder à l’esprit les nécessités liées aux conditions de son tournage. C’est une des raisons d’ailleurs pour laquelle l’Education aux Médias intègre volontiers comme partie de sa méthodologie de mettre l’apprenant en situation de production médiatique. Une excellente façon de conscientiser le novice sur les modalités organisationnelles de production. Nouvelle illustration de cette nécessaire posture : les images diffusées par les médias français lors de la « Marche républicaine », suite aux attentats perpétrés contre la rédaction de Charlie Hebdo. Certains se sont en effet étonnés du cadrage qui fut donné.

-

L’objet est pour le moins inattendu dans le cartable du formateur en Education aux médias. Dès sa présentation au groupe d’adultes en formation, il interpelle donc comme un « smilblick », ce truc indéfinissable, photographié en très gros plan et qu’il faut tenter d’identifier en faisant des suppositions sous forme de questions. Ici, une bande de carton imprimé, découpée à l’emporte-pièce et sur laquelle figurent deux visages et le mot « Avatar » rédigé dans une police de caractères qui en rappelle une autre.

-

Sébastien Raynal, le papa, est chercheur au CNET, le Centre National d’Etudes des Télécommunications du groupe français Orange (ex France télécoms). Sur le site internet on apprend que Clémentine, sa fille de 20 mois lui sert régulièrement de partenaire pour les émissions qu’il publie relatant ses expérimentations et tests technologiques. De la vidéo dont il est question ici, on ne sait qu’une chose : la prise de vue a duré 30 minutes et, on peut le constater, s’est faite avec deux caméras tournant simultanément. Pour le reste, laissez-vous impressionner et concluez ce que vous voulez de ces 5’51“.

-

Alors que le buzz autour d’Axelle Despiegelaere semblait toucher à sa fin, après la finale de la Coupe du Monde de football, la RTBF diffusait ce lundi 14 juillet 2014, « Superstar », le dernier film de Xavier Giannoli. Un rapprochement peut-il être tenté entre ce film sur la médiatisation éclair d’une personnalité « banale » devenue soudainement la cible de tous les médias et l’actualité venue du Mondial ?

- Cinéma

- Éducation aux médias

- Numérique

-

L’Éducation aux médias (EAM) a pour but d’éveiller le consommateur médiatique afin d’en faire un lecteur critique et un communicateur efficace, responsable et citoyen. Pour ce faire, l’EAM investigue les médias classiques (presse, radio, télé, cinéma) et les nouvelles technologies (internet et plus globalement, le numérique). Reste que les outils et les démarches d’analyse proposés peuvent aussi s’appliquer à d’autres supports de médiatisation de contenu. On pourrait faire de l’EAM sur une collection d’images pieuses comme il s’en distribuait à l’occasion des communions solennelles. On pourrait s’y prendre de la même façon avec des faire-part mortuaires. Récemment, une autre série de vignettes sont ré-apparues. Elles se prêteraient, elles aussi, facilement à une lecture interprétative. Ce sont les cartes des albums Panini de la Coupe du Monde de football 2014.

-

Tous les ans, c’est la même question qui tombe en réunion de rédaction : comment traiter de manière originale ces faits récurrents à l’agenda social : rentrée des classes, Saint-Nicolas, Saint-Valentin… ? Il s’agit ici de la rentrée des classes, et cette année le sujet a été fortement traité sous l’angle du cyberharcèlement. Un angle porteur à l’heure des usages massifs des réseaux sociaux par les jeunes… de quoi créer une bonne accroche pour le public. Alors comment ce sujet a-t-il été traité par la chaine privée RTL-TVI ?

- Citoyenneté

- Éducation aux médias

-

Il y a-t-il deux manières de traiter l’info ? Dans les salles de rédaction, qui ont un pupitre « multimédia » les écrans crépitent… On annonce l’info sur le net puis on lance un journaliste sur le papier à rédiger avant l’heure du bouclage pour être dans les colonnes du lendemain.

- Éducation aux médias

-

Le jeudi 4 juillet 2013, les salles de rédaction abonnées aux services de l’agence Belga ont vu tomber la dépêche annonçant que, pour des raisons de santé, la Ministre Marie-Dominique Simonet (cdH) était contrainte de démissionner de ses actuelles fonctions politiques. Comment les quotidiens ont-ils relayé ce qui leur parvenait comme info ? Le choix éditorial s’élabore-t-il aussi selon la perception que l’on a du degré d’urgence à publier ?

- Éducation aux médias

-

C’est bien là le fondement de leur métier : vous assurer contre des risques de la vie. La foudre ou le feu, les inondations, les accidents de voiture, les défaillances de la santé, le décès inopiné, voire même plus incidemment votre irresponsabilité. Mais remarquez alors que l’assurance n’évite pas le sinistre. Au mieux, elle envisage de vous rétablir dans votre bon droit ou de vous indemniser des dommages subis. Et si la prévention était une meilleure stratégie encore ? Prévenir plutôt que guérir, en quelque sorte…

- Numérique

-

Le débat a été relancé à l’occasion de la remise du prestigieux World Press Photo 2013, pour la publication d’un cliché pris à Gaza par le photographe de presse Paul Hansen. Publié d’abord dans le quotidien pour lequel il travaille, le Dagens Nyheter (Suède) avant que de concourir et de remporter le premier prix, la photo a fait l’objet d’un examen méticuleux et de commentaires très critiques. Une photo de presse doit-elle être un absolu instantané ? Malgré cela, n’est-elle pourtant pas déjà une composition ? L’usage de logiciel de traitement comme Photoshop doit-il être contrôlé pour les photos d’information ? Et, à coup sûr, proscrit quand il s’agit de concours ?

- Éducation aux médias

-

Il ne fait pas bon vouloir passer dans les médias quand, le jour même, un événement national jugé de la plus haute importance vous ravit la une. Et en Belgique, ce 3 juillet 2013, le cas s’est à nouveau présenté : le roi annonçant qu’il cèdera le trône au prince héritier le 21 juillet prochain, toute info passe dès lors au second plan. Analyse d’une non couverture médiatique du fait de l’incontournable « loi de proximité ».

- Éducation aux médias

-

Si Luc Trullemans est une personnalité à ce point connue qu’il entre dans les conditions d’admissibilité[[Lire : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Crit%C3%A8res_d%27admissibilit%C3%A9_des_articles]] pour qu’un article le présente dans Wikipédia, il n’en demeure pas moins vrai qu’un article encyclopédique n’a pas la vocation d’être un récit de vie. En effet, Wikipédia n’est pas le lieu d’un développement de type journalistique. Une prise de distance s’impose par rapport au déroulement de faits d’actualité pour en dégager une analyse faisant preuve d’une neutralité de point de vue. Un processus qui demande du temps et un travail incessant de retouches attentives.

- Numérique

-

L’encyclopédie collaborative en ligne Wikipédia est un projet ambitieux qui voudrait mettre à disposition du monde entier, et dans un maximum de langues, l’ensemble du savoir contemporain. Entre autres choses, Wikipédia se refuse donc d’être un lieu de débats sur l’actualité. Mais les événements qui se déroulent au jour le jour deviennent immanquablement des faits avérés qui peuvent donner du sens et faire comprendre le monde d’aujourd’hui et ses diverses composantes que sont les gens, les institutions, les événements collectifs. Des critères d’admissibilité gèrent l’à propos de tout article. La neutralité de point de vue est de rigueur pour développer un contenu qui se voudra encyclopédique. Mais une guerre d’édition entre contributeurs est toujours possible. Ceux qui interviennent alors sont là pour calmer les ardeurs et ramener à la raison.

- Numérique

-

C’est le buzz du moment. A la façon de Nespresso[[Cf : http://3.bp.blogspot.com/_gakkzUVlzII/R6L9BoP86eI/AAAAAAAAB6Y/-ad-UJDBJA8/s400/s320x240_3816.jpg ]] et sans crainte de plagier Ricard[[« Un Ricard, sinon rien… » slogan datant de 1989 (Cf : http://static.skynetblogs.be/media/73257/dyn004_original_262_350_jpeg_2584879_f124ed4a0ddaad8ab8ca281d366f6c5d.jpg )]], plus ancien dans le genre, ils n’ont tous qu’un slogan : « M.O.O.C. What else ? » Et si vous n’avez pas encore sacrifié à la formule, il y a fort à parier que vous y serez invités sous peu. On ne parle plus que de ça dans les cursus académiques : concurrence obligeant, opérateurs en formation, il vous faut souscrire aux axiomes de la nouvelle pédagogie sous peine de voir votre clientèle s’inscrire dans l’établissement d’en face.

Et pourtant, si … Car ce choix interpelle l’Educateur aux Médias : y a-t-il réel changement dans la manière d’intégrer les médias et d’envisager une pédagogie renouvelée, mieux adaptée au public étiqueté « digital natives » ?- Éducation aux médias

-

Quand une vidéo publicitaire[[Voir : http://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I ]] postée sur le web peut s’enorgueillir de 6 500 000 visites en quelques semaines, ses concepteurs de l’agence Duval Guillaume peuvent se dire qu’ils ont bien travaillé[[Et si on devait en douter, signalons que leur campagne s’est vu décerné un European Excellence Awards et qu’elle faisait partie du top-20 des campagnes de 2012 ayant recueilli le plus de succès sur internet.]]. Mais les spectateurs ont-ils bien tout perçu du stratagème qu’on leur propose ? Petite lecture commentée de cette mise en scène inquiétante, et quelque peu culpabilisante il est vrai.

-

Quand les médias se copient les uns les autres en craignant que la concurrence ne leur vole leur lectorat, les journalistes ne disposent pas nécessairement du temps nécessaire pour y aller d’un traitement personnel. Mais une fois que l’on dégage quelques heures pour vraiment traiter une info… chacun le fait en fonction de son public et de sa ligne éditoriale. Affichant alors des divergences très nettes. L’épisode « Balade à Knokke de l’affaire Michèle Martin » se prête, à ce titre, à une belle étude de cas.

-

Après la couverture de la libération conditionnelle de Michèle Martin[[Voir notre analyse « Affaire Michelle Martin : faire à la fois de l’info locale et nationale » http://www.media-animation.be/Affaire-Michelle-Martin-faire-a-la.html ]], en août dernier, deux épisodes à tout le moins rocambolesques ont émaillé les médias. L’entrevue Martin – Lejeune tout d’abord, qui était sensée clôturer le parcours public et médiatique du papa de Julie. On était en droit d’attendre l’évocation d’un moment d’une densité émotionnelle particulière[[La presse avait d’ailleurs commencé de préparer ce terrain en décrivant le sens de la démarche de médiation.]] à cent lieues du rebondissement que l’on nous a servi, suite à la chute malencontreuse du téléphone d’un des médiateurs. Et tout dernièrement, l’écho donné à une « promenade de Michèle Martin à Knokke », strict événement de vie privée, lequel aura finalement été monté en épingle au travers notamment, les propos outrés du bourgmestre de la localité. Retour sur ces dramaturgies plus ou moins développées selon les journaux.

- Éducation aux médias

-

De plus en plus, le recours à des outils de connexion en direct se fait stratégique, dans l’organisation des petits et grands événements scientifiques. Non seulement pour permettre en temps réel la rencontre d’un expert international qui n’a pu se déplacer, mais aussi pour élargir le cercle des participants « présents » dans la salle (résolument virtuelle).

- Éducation aux médias

-

Jamais on aura vu plus forte intrusion de la technique de captation dans un face caméra. L’interviewé est transformé en steady-cameraman et doit faire preuve de grande concentration pour répondre aux questions qui lui sont posées, alors que la déambulation sert d’artifice scénographique ! Le média est le message… quelque peu confus, ne trouvez-vous pas ? Mais si cela renouvelle le genre… direz-vous peut-être.

-

Philippe Soreil n’aime pas trop cette image qu’on lui colle parfois, de « défenseur de la nature ». Il n’a pas trop l’âme d’un gourou, pas plus que celle d’un militant. Et à l’écologie, il veut bien souscrire, si l’on n’assimile pas cela à une affiliation partisane. C’est que l’intérêt qu’il porte à la vie, l’intérêt dont il est parvenu à faire son métier, c’est celui de communiquer son enthousiasme pour les hommes (la culture), la nature et l’aventure. Et de ces trois termes, le dernier est son fil rouge.

- Éducation aux médias

-

Ce qui fait peur à tendance à faire fuir, c’est un réflexe naturel… Ainsi en est-il encore des nouvelles technologies de réseau dans pas mal entreprises. Puis, quand on commence à pratiquer cette technologie émergente, on en apprend toutes les astuces et on s’aperçoit aussi des bons côtés d’un usage réfléchi. Sûr qu’alors on est amené à revoir son jugement !

- Numérique

- Réseaux sociaux

-

Quand l’actualité nationale s’invite au creux d’une région, elle est non seulement traitée par les médias nationaux mais aussi, et de façon particulière, par les médias locaux tant il est vrai que la force d’une info, c’est de correspondre aux critères de la loi de proximité. Et avec l’affaire Martin, on est servi en fait de chaude actualité.

- Éducation aux médias

-

Avec l’industrialisation, la manufacture artisanale a cédé le pas à la production à la chaîne. C’est alors qu’est apparue la publicité, cette communication de masse qui convainc de consommer : faire connaître les biens et services disponibles car, une fois produits, il s’agit d’écouler les stocks et de faire des bénéfices. La pub prétend aussi ouvrir l’appétit de ceux qui rechignent à passer à l’acte d’acheter. Et que serait elle alors sans son incitant fondamental : l’envie d’être à la mode ? Ce ressort qui fonctionne dans bien des domaines est aussi actif dans celui de la consommation médiatique. Mais êtes-vous conscients de tout ce travail de séduction dont vous êtes le héros… ardemment courtisé ?

- Éducation aux médias

- Publicité

-

Les techniques commerciales des milieux de la santé (les marchands de médicaments, plus précisément) sont comparables aux manœuvres insistant constamment sur les dangers d’Internet : médicaliser toutes les facettes de la vie, exagérer les risques, vous convaincre que vous êtes malade (accroc), simuler des pandémies, bref… faire peur pour vendre !

- Éducation aux médias

- Numérique

-

Il y a toujours des élections pas loin… présidentielles et législatives françaises en mai-juin, élections communales en Belgique en octobre 2012…

Au-delà de cette période du « tous aux urnes », c’est tout au long des 365 jours de l’année que certains sont en campagne sur les réseaux, tenant des discours engagés. Liberté d’expression citoyenne bien légitime… à condition d’être constructive. Sinon, le poujadisme n’est pas loin, mettant en question l’idéal démocratique.- Citoyenneté

-

Loys Bonod, prof de lettres du lycée Chaptal de Paris, ne s’en cache pas, « il a tendu sa Toile, a « pourri » le web pour piéger ses élèves et y a même pris un certain plaisir »…

- Éducation aux médias

- Numérique

-

Elles sont nombreuses les enquêtes menées auprès des jeunes internautes, pour identifier les risques qu’ils encourent en naviguant sur la toile. Que ces documents proviennent d’associations de parents ou d’organismes de défenses des droits des consommateurs, on peut surtout y lire d’abord la crainte des adultes de ne pas remplir correctement leur devoir de parents. Encore faut-il savoir de quoi on parle quand il s’agit des médias d’aujourd’hui, et surtout choisir les valeurs à promouvoir, une tâche antérieure aux activités d’EAM à proprement parler.

- Citoyenneté

- Éducation aux médias

-

Beaucoup d’évocations de l’Education aux Médias mettent en garde face aux manipulations médiatiques dont nous serions fréquemment l’objet. [[« [On ne nous dit pas tout] » Au delà du clin d’œil au sketch d’Anne Roumanov, l’expression est bien vraie ! Impossible que l’on nous dise tout. Le discours médiatique, inévitablement, opère une sélection des faits qu’il va traiter. Comme le met en scène un autre humoriste, belge celui-là, Philippe Geluck… « [Le Journal ne nous raconte pas ce qui s’est passé dans le monde… Quand je le lis, j’apprends juste ce qui s’est passé dans mon journal] ».]]. Mésinformation ! Pire encore, Médiamensonges. D’ailleurs, les médias eux-mêmes sont manipulés… Certains vont même jusqu’à recourir à la « Théorie du complot » [[Elle resurgit volontiers au détour de dénonciations fréquentes de supercheries (notamment la question de savoir si l’homme a réellement marché sur la lune)]] pour mobiliser le public et le convaincre d’une nécessaire approche critique. Sans nier ces situations particulières, l’éducateur aux médias, lui, tente d’alphabétiser au quotidien, partant du fait que tout média, hors même d’un contexte manipulateur, sélectionne et traite les faits qu’il rapporte. Et cela justifie déjà pleinement la nécessité d’une alphabétisation critique, sans qu’il faille dramatiser outre mesure.

- Éducation aux médias

-

Delicious, Pearltree, Twitter, … se profilent comme de véritables chefs d’orchestre d’une identification experte des sites répondant à vos critères personnels de recherche. Encore devez-vous bien sélectionner avec qui vous partagez l’exercice de cette veille intelligente. « Retour sur investissement » garanti ? Qui sait…

- Citoyenneté

- Numérique

-

Ils sont de plus en plus nombreux les moteurs de recherche qui intègrent désormais les plébiscites de vos amis dans le référencement des sites pour leurs pages de résultats. C’est une démarche dont tiennent de plus en plus compte les développeurs de sites qui incrustent dans leurs pages les outils sociaux de partage. Mais c’est également une démarche collaborative que l’internaute peut mettre en œuvre en dotant son navigateur des applications complémentaires nécessaires.

- Citoyenneté

- Numérique

-

Si les développements technologiques des grands opérateurs de la recherche en ligne s’orientent dans un sens plus participatif, c’est parce que tout l’internet a été modifié du fait de l’émergence des réseaux sociaux. Il est déjà loin le concept de « grand bibliothèque virtuelle », déclassé par le bien plus récent « web social », le bien nommé 2.0. Et cette évolution ne pouvait manquer de produire ses effets sur les principes de la recherche en ligne et donc sur la nature même des outils développés pour la mettre en œuvre.

- Citoyenneté

- Numérique

-

Les nouveaux outils de communication sont les canaux par lesquels s’organise aujourd’hui la mobilisation citoyenne. Pour mettre en place un flashmob ou faire camper au 16, rue de la loi plus de 163.499 personnes, les envois de SMS et les réseaux sociaux battent largement le rappel. Mais quel serait le succès de ces rassemblements sans une part active des médias classiques ? Et peut-on dès lors parler de révolution 2.0 ?

- Citoyenneté

- Numérique

-

Dans la gamme des réseaux sociaux, Facebook est sans aucun doute celui qui occupe la première place, à tout le moins en Europe. Pourtant, la rigueur critique voudrait que l’on analyse cette réalité technologique contemporaine en évoquant les diverses applications qui autorisent aussi d’autres usages que la seule plate-forme de Mark Zuckerberg. Parmi celles-ci, Twitter est d’un genre particulier créant entre ses utilisateurs un rapport si ténu et dense à la fois que nous le comparons volontiers à un cordon ombilical.

- Numérique

-

Très souvent, l‘approche critique des médias est présentée comme une démarche de prévention face à des dangers que le consommateur débutant ne pressentirait pas intuitivement. Quoi de plus normal, dès lors, que la pratique s’insinue de façon alarmiste dans les foyers et les écoles, et qu’elle prenne résolument une tournure vaccinatoire. Or, on ne présente pas les choses de la même façon quand on apprend à lire et à écrire, alors qu’il s’agit là aussi d’alphabétisation. Bizarre, non ?

- Éducation aux médias

-

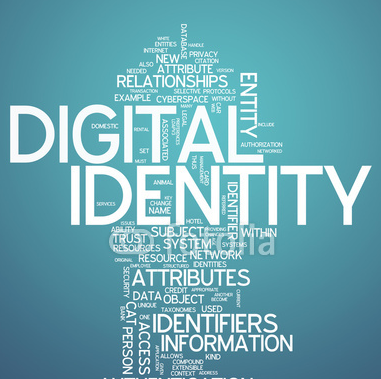

Qui suis-je ? Qui es-tu ? Quelle relation possible entre nous ? Que ce soit dans le domaine affectif, au travail, ou encore en compétition sur les divers marchés de la planète… que pouvons-nous croire l’un de l’autre ? Jusqu’où bâtir la confiance et envisager des collaborations ou plutôt entrer en concurrence ? Nous nous cherchons tout au long de notre vie. Vaste mystère existentiel que ce passage sur terre qui perpétuellement nous interroge : Quel sens donner à la vie ? Que faire des années qui nous sont données à vivre ? Quelle relation envisager avec autrui ? Et le développement d’internet, loin d’être étranger à ce questionnement, est venu lui ajouter une nouvelle dimension. Une nouvelle médiation, en tout cas.

- Numérique

-

Chaque soir, sur les chaînes du monde entier, tel un rituel éprouvé, le scénario se reproduit : le générique démarre, volume sonore suffisamment fort pour ameuter les derniers distraits qui auraient encore l’outrecuidance de n’avoir pas rejoint leur fauteuil. Le présentateur apparaît alors à l’écran. Il s’adressera à vous les yeux dans les yeux, pendant une trentaine de minutes, pour vous raconter ce qui s’est passé dans le monde… Mais au bout du compte, tout au plus, aurez-vous appris ce qui figurait à la conduite de cette sacro-sainte émission : le journal télévisé.

- Télévision

-

Produits, réalisés et diffusés par des personnes issues des migrations, les médias de la diversité fourmillent d’expériences. Ils témoignent de la volonté des communautés migrantes de s’approprier une part de l’espace public en matière de médias et de moyens d’expression.

S’ils se caractérisent globalement par leur fragilité, ces médias risquent parfois – contre leur gré – de rester isolés : d’une part, par rapport à la société d’accueil dans laquelle ils évoluent ; d’autre part, par rapport aux médias traditionnels qui ne leur font pas assez confiance comme partenaires potentiels.

[[Cet article constitue le troisième élément d’un ensemble de trois articles.

Retrouver l’introduction et le premier article : « De la diversité dans les médias : un patchwork chamarré » [http://www.media-animation.be/De-la-diversite-dans-les-medias-un.html]

Lien vers le deuxième article « Les médias sur la diversité : les fictions remplacent la réalité » : [http://www.media-animation.be/Les-medias-sur-la-diversite-les.html]]- Citoyenneté

- Diversité

- Éducation aux médias

-

Les jeux vidéos sont antérieurs à Internet devenu, lui, phénomène « grand public » à la fin des années nonante. Mais c’est leur déclinaison en ligne, en jeux de réseau notamment, qui a créé une alchimie complexe à laquelle succombent beaucoup de jeunes et de moins jeunes aujourd’hui. Jouer est en soi une activité de délassement, mais voilà que sa pratique désordonnée peut révéler des comportements de dépendance, une véritable pathologie peut-être. A partir de quand s’inquiéter ? Faut-il réglementer la consommation des consoles et des écrans des jeunes… et des moins jeunes ? Des questions de plus en plus à la une de nos vies de familles.

- Numérique

-

Quand les médias font autorité, il est sans doute temps de se réveiller…

Dernièrement, une nouvelle banque (fictive) débauchait ses clients en proposant des bénéfices plantureux sur fond de placements non-équitables. Paul Hermant (RTBF) voyait dans cette mise en scène, un rappel des expériences de Milgram sur la soumission à l’autorité. Dans la foulée, cette analyse avance que l’Education aux médias participe du mouvement de réveil des consciences et du sens critique face aux potentats des représentations, notamment mass médiatiques.- Éducation aux médias

-

Voilà bien une compétence qui n’est pas encore parmi celles dont se préoccupe l’école. Et pourtant, le monde scolaire devrait-il sérieusement s’en soucier, s’il veut comme sa mission le lui recommande, donner à ses élèves les armes d’une bonne insertion dans le monde du travail et partant, dans notre société moderne hyperbranchée et archivée. Un objet d’apprentissage aussi dans le secteur de la tierce éducation (organisations de jeunesse, maisons de quartiers, centres culturels, Espace Publics Numériques…).

- Numérique

-

Depuis plusieurs années déjà, la problématique de l’identité numérique est ressentie comme une question centrale et révélatrice de l’évolution des technologies dans notre société. Le problème a prioritairement été approché sous l’angle de la sécurité des informations personnelles que l’internaute confie si facilement aux formulaires qu’il remplit à l’occasion de divers services proposés en ligne : inscription à un site, consultation d’un catalogue en ligne, voire achat numérisé. Mais depuis, la problématique a fait du chemin.

- Citoyenneté

- Numérique

-

Je n’ai pas lu le dernier Harry Potter. Aucun, d’ailleurs. Je n’ai toujours pas vu « Bienvenue chez les Chtis ». « Le Seigneur des anneaux » autant que « Star War » sont des trilogies qui me laissent froid ! « Un brontosaure ? » direz-vous peut-être ! Mais non, car je suis sur Facebook ! Et ça, vous l’avouerez, rattrape tout le reste, non ?

- Numérique

- Réseaux sociaux

-

« Apprendre à l’heure du net » est un thème qui ne date pas d’hier, puisque les réseaux informatiques ont pris leur expansion dans le grand public depuis de nombreuses années déjà. Rappelons qu’en Communauté française de Belgique, les plans d’équipement des Cyberclasses datent tout de même déjà de 1996-97. Bientôt onze ans !

Et donc, si les infrastructures ont évolué [[Lire à propos de la seconde vague du plan d’équipement : http://www.lesoir.be/actualite/economie/le-marche-des-cyberclasses-2008-06-11-605143.shtml ]], la réflexion sur les stratégies pédagogiques a-t-elle du suivre le mouvement.- Numérique

-

Créée à l’origine par J. Wales et L. Sanger, deux américains convaincus de l’intérêt des logiciels libres et adeptes de la collaboration bénévole, Wikipédia figure aujourd’hui parmi les 10 sites les plus consultés au monde. Face aux tenants de ce projet collaboratif d’un genre nouveau, les détracteurs sont nombreux. La raison est simple : selon ces derniers, on tenterait quasi là de reproduire « le miracle des singes dactylographes ». Et cela, ils ne sont pas prêts à le croire.

- Numérique

-

Le son est une vibration de l’air. S’il se répercute sur une surface sensible, capable de moduler le signal reçu en un message « audible » ou « compréhensible » par une entité centrale (l’émetteur, le récepteur et, finalement, le cerveau de l’entendant) alors ce son est capté, transmis et entendu. Pensons à ce jeu du téléphone de campagne réalisé avec deux boîtes de conserve et un fil de nylon tendu.

- Numérique

-

Avec Internet, les possibilités de communication ne cessent d’augmenter et de se diversifier. Quelques repères sont nécessaires pour s’y retrouver dans cette galaxie en constante expansion.

- Numérique

-

La télévision de papa est bonne pour le placard. Le tube cathodique est remplacé par les écrans plasma, les images analogiques deviennent numériques. L’offre télévisée explose. Comment s’orienter dans cette profonde mutation qui bouscule nos petits écrans ?

- Télévision

-

La technique photographique a été complètement bouleversée depuis l’arrivée du numérique. Comment faire ses choix parmi les nouvelles technologies proposées ?

-

Le diaporama, instrument de plus en plus utilisé par le communicateur, peut aussi se révéler être un beau piège ! On connaît l’expression populaire : « Le mieux est l’ennemi du bien ». En matière de technologie conférencière, PowerPoint et équivalents vous mènent parfois droit dans le mur !

-

Ca y est ! La blogosphère doublerait maintenant tous les 5 mois. La carnetosphère, comme on l’appelle aussi, exploserait… les bloggeurs s’exprimeraient désormais en masse sur le net. Une véritable révolution, dit-on. De là à citer le légendaire Gutenberg et le tournant que représente son passage dans le monde de la communication et de la diffusion, … le pas est franchi allègrement.

- Numérique

-

Prenez pour principe que votre ordi, ou tout autre que vous utiliserez fortuitement, est le terminal d’un système d’exploitation partagé : le web lui-même. Utilisez des applications en ligne, partagées elles-aussi donc, pour produire, individuellement mais surtout collectivement, du contenu mis à la disposition de tous… et vous deviendrez du même coup acteur du web 2.0.

- Numérique

-

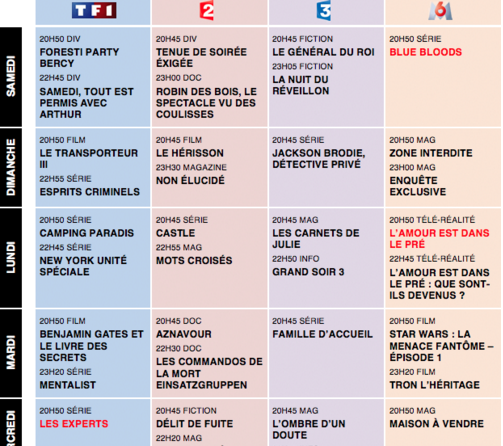

« Programmer une chaîne de télévision est une entreprise bien plus complexe que ce que peut imaginer le téléspectateur lambda ou le lecteur de page télé d’un quotidien. Une série de facteurs économiques, socioprofessionnels ou liés à la programmation elle-même conditionne le travail du programmateur »(1). Dès lors, rien d’étonnant que la programmation soit devenue une technique enseignée en tant que telle dans les programmes de broadcasting des universités. Et dans les écoles américaines, elle atteint parfois même un degré élevé de sophistication.

- Télévision