Martin Culot

Actif au sein de l’association depuis 2013, je coordonne les activités en lien avec l’enseignement. J’assure le suivi des formations d’enseignants en cours de carrière mais aussi des publications à destination du monde scolaire.

Parallèlement à ce travail de coordination, je suis formateur en éducateur aux médias pour les publics adultes : enseignants, travailleurs jeunesse etc.

Mes thématiques

Outre la coordination des activités, j’interviens essentiellement sur les questions de fake news et de désinformation (en ce compris les théories du complot). Je suis aussi impliqué dans la création de parcours e-learning. J’interviens également sur les questions de jeux vidéo.

Mes projets

J’ai l’occasion d’intervenir dans plusieurs contexte:

Mes activités pour l’enseignement

- Formations continuées des équipes pédagogiques

- Réunion d’information, concertation d’école sur l’éducation aux médias

Mes projets européens:

– EDMO Belux (European Digital Media Observatory) : l’observatoire européen contre la désinformation. Dans le cadre de ce projet, j’ai eu l’occasion de concevoir la campagne jedoute.be

– E-Mel :

– Tandem :

Mes projets d’éducation permanente :

- MediaCoach : formation des professionnels qui souhaite ajouter l’éducation aux médias à leur arc de compétences.

- Animation de ciné-débat : animation d’adultes à des films de fictions, documentaire. J’anime également des projections de film dans un dynamique anti-raciste dans le cadre du festival A films Ouverts

- Animation citoyenne et conférence en éducation au médias: centre culturel, concertation d’équipe etc.

- Pop-Modèle : questionner les représentations de genre dans la culture populaire.

Ma philosophie et pratique de l’éducation aux médias

En tant que formateur en éducation je cherche à concilier une approche critique des médias qui partent des usages et pratiques des publics. Je souhaite m’appuyer le plus possible de ce que l’on sait des pratiques pour développer des outils réflexifs et concrets.

Prise de contact et collaboration

Très concrètement, notre équipe peut intervenir dans le cadre de journées pédagogiques, animation de soirées parents sur l’éducation aux médias, demande d’outils sur des enjeux d’éducation aux médias.

N’hésitez pas à prendre contact pour mettre en place une collaboration avec votre structure.

Actif au sein de l’association depuis 2013, je coordonne les activités en lien avec l’enseignement. J’assure le suivi des formations d’enseignants en cours de carrière mais aussi des publications à destination du monde scolaire.

Parallèlement à ce travail de coordination, je suis formateur en éducateur aux médias pour les publics adultes : enseignants, travailleurs jeunesse etc.

Mes thématiques

Outre la coordination des activités, j’interviens essentiellement sur les questions de fake news et de désinformation (en ce compris les théories du complot). Je suis aussi impliqué dans la création de parcours e-learning. J’interviens également sur les questions de jeux vidéo.

Mes projets

J’ai l’occasion d’intervenir dans plusieurs contexte:

Mes activités pour l’enseignement

- Formations continuées des équipes pédagogiques

- Réunion d’information, concertation d’école sur l’éducation aux médias

Mes projets européens:

– EDMO Belux (European Digital Media Observatory) : l’observatoire européen contre la désinformation. Dans le cadre de ce projet, j’ai eu l’occasion de concevoir la campagne jedoute.be

– E-Mel :

– Tandem :

Mes projets d’éducation permanente :

- MediaCoach : formation des professionnels qui souhaite ajouter l’éducation aux médias à leur arc de compétences.

- Animation de ciné-débat : animation d’adultes à des films de fictions, documentaire. J’anime également des projections de film dans un dynamique anti-raciste dans le cadre du festival A films Ouverts

- Animation citoyenne et conférence en éducation au médias: centre culturel, concertation d’équipe etc.

- Pop-Modèle : questionner les représentations de genre dans la culture populaire.

Ma philosophie et pratique de l’éducation aux médias

En tant que formateur en éducation je cherche à concilier une approche critique des médias qui partent des usages et pratiques des publics. Je souhaite m’appuyer le plus possible de ce que l’on sait des pratiques pour développer des outils réflexifs et concrets.

Prise de contact et collaboration

Très concrètement, notre équipe peut intervenir dans le cadre de journées pédagogiques, animation de soirées parents sur l’éducation aux médias, demande d’outils sur des enjeux d’éducation aux médias.

N’hésitez pas à prendre contact pour mettre en place une collaboration avec votre structure.

Publications de Martin Culot

-

Cette publication présente les résultats

de notre enquête sur les pratiques et enjeux de l’éducation aux médias en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec un focus sur les publics vulnérables — une priorité pour Média Animation. Face au manque de visibilité des pratiques

pédagogiques concrètes, Média

Animation a voulu mieux comprendre le

secteur de l’enseignement spécialisé pour

améliorer son offre d’accompagnement.

Comment l’éducation aux médias s’y

intègre-t-elle ? Avec quelles spécificités ?- Éducation aux médias

-

Ces dernières années, la question des fake news et de la désinformation apparait comme prioritaire dans les attendus d’éducation aux médias. Mais comment y répondre concrètement ? Aborder la désinformation en classe n’est pas toujours chose aisée. Entre sujets complexes et prises de position parfois radicales, comment répondre pédagogiquement à ces enjeux ? Découvrez notre site ses ressources et demande de formation.

- Éducation aux médias

-

Ces dernières années, un enjeu d’éducation aux médias a mobilisé énormément d’attention : la lutte contre les fake news. De nombreux opérateurs institutionnels, scolaires, médiatiques ou associatifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’en sont emparé. À travers des articles, des outils ou des campagnes grand public, la lutte contre les fausses informations a pris forme et s’est vue « problématisée » de différentes manières. À quoi ressemblent les campagnes contre la désinformation ? Qu’est-ce-que ces représentations disent du phénomène ? Et quelles sont les problématiques qui restent dans l’ombre ?

- Numérique

- Presse

- Réseaux sociaux

-

Un parcours d’animation à destination des enseignant·es et animateur·rices pour animer les 14-20 ans. Découvrez les différentes thématiques et faites parler vos groupes : comment les jeunes s’informent-ils ? Quel regard posent-ils sur les vidéos courtes (TikTok, Shorts…) ? Que pensent-ils de la publicité sur les réseaux sociaux ? Qu’est-ce qui a changé depuis leur premier smartphone ? Découvrez les vidéos témoignages de Badr, Sofia et Dadoua pour prolonger les débats avec votre groupe de jeunes.

- Numérique

- Presse

- Réseaux sociaux

-

Média Animation, dans le cadre de ses travaux avec le consortium Edmo Belux, a rassemblé et organisé une multitude d’outils éducatifs visant à lutter contre la désinformation. Ce répertoire s’adresse principalement aux animateur·rices et éducateur·rices soucieux·ses de mobiliser leur public sur les mécanismes et effets de la désinformation.

- Presse

-

Les mèmes sont des images agrémentées de texte, massivement partagées sur les réseaux sociaux. Tantôt humoristiques, tantôt militants, ils font partie intégrante de la culture du Web. Loin d’être anodines, les références convoquées sont porteuses de sens informationnel (c’est un message) et social (ils participent aux échanges en ligne). Le mème n’est pas une image si anodine qu’il y parait : il cristallise les spécificités du numérique. L’éducation aux médias peut donc s’en saisir pour questionner la manière dont il y structure des échanges humains.

- Numérique

- Réseaux sociaux

-

Comment faire preuve d’esprit critique face aux contenus informationnels qui circulent sur les réseaux sociaux ? Comment identifier et questionner la propagation de fausses nouvelles ? Quel usage social fait-on de l’info ? Ce module propose d’identifier et d’appliquer 5 méthodes d’analyse critique des médias d’information. Divisé en 5 chapitres il est à découvrir de manière autonome, et peut être exploité dans le cadre d’une activité de groupe.

- Éducation aux médias

- Numérique

- Presse

-

Les citoyens et citoyennes doivent faire preuve d’esprit critique face à l’information ! Depuis quelques années, hommes et femmes politiques, responsables éducatifs, journalistes… tous appellent de leur vœu à promouvoir cette démarche d’éducation aux médias. Il s’agirait désormais d’un enjeu public majeur pour garantir le bon fonctionnement d’une société où l’information a pris une place centrale. Mais de quelle démarche parle-t-on ? Cette étude propose d’identifier cinq angles d’analyse pour mettre en perspective l’information médiatique et son rôle social. Des fiches d’animation, des vidéos éducatives et un parcours de formation en ligne permettent d’approfondir la réflexion, seul·e ou en groupe.

- Éducation aux médias

- Numérique

- Presse

- Télévision

-

Les cultures populaires, du clip vidéo au blockbuster et de la pub aux séries télé, donnent à voir des répartitions de rôles spécifiques. Elles véhiculent et entretiennent une série de représentations stéréotypées qu’il convient de mettre en débat. Rassemblées sur www.popmodeles.be, cette série de vidéos constitue un outil d’animation aux entrées multiples. Par la réflexion collective s’offre à des publics variés l’opportunité d’identifier ce que les cultures médiatiques populaires disent de nous et de considérer les effets de ces représentations.

- Cinéma

- Éducation aux médias

- Numérique

- Publicité

- Télévision

-

L’éducation aux jeux vidéo aurait-elle désormais pignon sur rue ? Manuels pédagogiques, formations aux enseignants, carnets de vulgarisation, expositions, stages de création pour les enfants, conférences aux parents ou dans les centres culturels : ces dernières années, les initiatives se sont diversifiées. Elles restent toutefois clairsemées dans le paysage socioculturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et explorent essentiellement deux axes : éduquer à l’objet vidéoludique en lui-même et sensibiliser à ses usages en réponse aux inquiétudes toujours vivaces du monde adulte à l’égard de la jeunesse. Mais ces approches couvrent-elles tous les enjeux du phénomène ? Où sont les angles morts ?

- Jeux vidéo

-

L’étude CRITIQUER L’INFO – 5 approches pour une éducation aux médias propose d’identifier cinq approches pour mettre en perspective l’information médiatique et son rôle social. Les dix fiches d’animation qui l’accompagnent permettent de concrétiser des activités d’animation afin de mettre l’info en débat, collectivement.

- Éducation aux médias

- Presse

-

Comment la publicité s’y prend-elle pour rendre un objet viril ? Pourquoi, dans les fictions, ce sont toujours des hommes qui s’occupent du barbecue ? Comment les vieux héros hollywoodiens s’y prennent-ils pour rester au pouvoir ? Pourquoi, malgré leurs défauts, pardonne-t-on tout aux papas de dessin animé ? Dans ses clips, le rocker rêve-t-il vraiment d’un « autre monde » ? En quoi la figure du garçon arabe est-elle un fantasme occidental ? Ces questions, adressées à la pop culture, trouvent des pistes de réponse et de réflexion dans 6 analyses sur le site popmodeles.be.

- Cinéma

- Éducation aux médias

- Genre

- Numérique

- Publicité

- Télévision

-

Chaque année, en Belgique, de nombreux acteurs et actrices du secteur socio-éducatif s’inscrivent au programme de formation « MediaCoach ». Il vise, en 11 journées, à initier les animateur·rices, enseignant·es et formateur·rices aux méthodes de l’éducation aux médias. La fin du processus propose à chacun·e d’imaginer et expérimenter un projet d’éducation aux médias (d’analyse, de production médiatique) adapté à son public. Rassemblés dans un seul livret, ces projets constituent autant de pistes pour inspirer de nouveaux projets d’éducation aux médias.

- Éducation aux médias

-

Souvent traités en parent pauvre des médias d’information, les adolescents sont rarement considérés comme le public cible à atteindre. Et pour cause, raconter l’actualité aux adolescents n’est pas une mince affaire: quelle tonalité adopter et où diffuser le contenu ? Quels médias proposer pour que le public jeune s’y retrouve ? Sur cette question, le média Tarmac de la RTBF parait intéressant : d’abord parce qu’il s’agit d’une des rares initiatives de ce type dans le paysage médiatique en Belgique francophone. Ensuite parce que Tarmac, quand il cherche à atteindre les jeunes, dit quelque chose des habitudes médiatiques de ce public.

- Numérique

- Réseaux sociaux

-

Brut, Kombini, Explicite, Vews (RTBF.be), Monkey… comment ces producteurs d’information présentent-ils leurs capsules d’actualité sur les réseaux sociaux ? Y a-t-il des spécificités à ces vidéos d’information vis-à-vis des médias plus classiques ? L’exploration des forces et des faiblesses de ces vidéos est intéressante pour comprendre la manière dont les récits d’actualité évoluent au rythme des technologies et des habitudes du public.

- Numérique

- Réseaux sociaux

-

« Que puis-je faire concrètement avec les jeunes pour améliorer leur esprit critique et/ou leur expression médiatique ? » Voilà une question complexe que l’accompagnateur jeunesse s’est probablement déjà posée ! Et pour le coup, pas toujours évident de s’y retrouver ! En effet, quels repères avoir face à ce gigantesque chantier qu’est l’éducation des jeunes face à leur environnement médiatique ? Faut-il leur présenter une liste de médias d’actualités jugés « fiables » ? Faut-il leur parler de l’échelle des plans au cinéma ? Faut-il leur proposer un atelier de sensibilisation sur le cyber-harcèlement ? Les entrées sont tellement variées que l’on pourrait s’y perdre rapidement. Ces quelques lignes proposent de remettre un peu de sens dans la démarche.

- Citoyenneté

- Éducation aux médias

-

Quelle est l’image des femmes dans les médias populaires ? Cette question sert de fil rouge à « Pop Modèles » et se décline en sept clips, sept analyses … et sept questions : Comment les femmes sont-elles représentées dans la publicité ? Quel rôle jouent-elles dans le cinéma de guerre ? Quels clichés banalisent la culture du viol ? En quoi les princesses Disney témoignent-elles des rapports de genre et de leur évolution ? Quelle place Hollywood accorde-t-il aux héroïnes du cinéma ? L’usage des avatars masculins ou féminins modifie-t-il l’expérience des jeux vidéo multijoueurs ? Comment les clichés sexistes du Hip-Hop peuvent-ils être réappropriés par les artistes féminines ?

- Éducation aux médias

- Genre

-

Au printemps 2016, deux journaux papiers atypiques sont massivement distribués en Belgique francophone. D’une part le faux Métro (60.000 exemplaires distribués) édité par le mouvement citoyen Tout autre chose ; d’autre part Le Bienvenu (200.000 exemplaires distribués) édité par Amnesty International. Alors que ces deux journaux sont produits de manière distincte, ils partagent le trait d’imiter des médias connus du public. D’un côté le faux Métro singe le quotidien gratuit Métro et de l’autre Le Bienvenu reprend la charte graphique de SudPresse. Ce choix n’est évidemment pas neutre : pourquoi imiter un titre de presse plutôt qu’un autre ? Ces médias alternatifs incarnent-ils une critique de l’environnement médiatique ? Si oui laquelle ? Deux entretiens[[Le premier entretient avec Clarisse Van Tichelen (TAC) le 29 aout 2016 à Bruxelles. Le second entretien avec Philippe Hensmans (Amnesty International), le 8 septembre 2016 à Bruxelles.]] ont été réalisés pour mieux comprendre ces deux titres.

- Citoyenneté

- Presse

-

Conçu comme un dispositif au service des animateurs et éducateurs, cet outil en ligne invite à décoder les rumeurs, les propagandes de désinformation et l’hyperméfiance vis-à-vis des médias.

- Éducation aux médias

-

Les vidéos Youtube sont devenues un véritable phénomène de société. Consultées massivement par les internautes, les audiences de certaines vidéos n’ont rien à envier à celles de la télévision, que du contraire ! Cyprien, célèbre youtuber arrive par exemple à accumuler 5 millions de vues et 30 000 commentaires d’internautes en 10 jours et ce en une seule vidéo… Des chiffres que la télévision peut rarement revendiquer. Mais face à ce média si proche du public, la télévision ne s’est-elle pas enfermée dans ses propres logiques ? A contrario, Youtube n’incarne-t-il pas les fonctions de partage social et de transparence rêvées depuis si longtemps par le grand public ?

- Numérique

- Télévision

-

Et si les médias d’actualité classiques (JT, reportage, enquête…) étaient devenus trop austères pour le spectateur du XXIème siècle ? L’alternative souvent proposée par les chaines est le format dit « d’infotainment ». Ce genre propose d’accrocher le public en mélangeant information et divertissement. L’impertinence et le rire y sont souvent de mise. Mais dans quelle proportion le mélange doit-il se faire ? En 2012, le Petit Journal truque une séquence pour privilégier le rire à l’information ; cette séquence significative nécessite un éclairage sur le genre.

- Télévision

-

En moins de trente ans, le jeu vidéo s’est imposé tant comme une industrie lucrative que comme objet culturel dont l’importance ne cesse de croître. Longtemps perçu comme une curiosité spécifique à une niche de pratiquants, sa diffusion planétaire et sa présence dans les autres médias imposent de le prendre au sérieux et de ne plus le réduire à une curiosité frivole et adolescente. Au-delà des méfiances craintives qu’il a suscitées, à l’instar de toutes les nouveautés médiatiques, il interpelle désormais le monde de l’éducation, qu’elle soit scolaire ou populaire : quelle place pourrait-il y occuper ?

- Jeux vidéo

-

L’annonce d’une hypothétique pénurie d’électricité Belgique n’a pas manqué de faire couler beaucoup d’encre. Face à la situation, chaque acteur de la société communique sur ce scénario… à sa manière ! Ce texte propose d’identifier comment les acteurs de la société problématisent le phénomène afin d’en décoder leur point de vue et leurs intentions.

-

Candy Crush, le village des Schtroumpfs, Farmville… Ces jeux là vous disent certainement quelque chose ! Peut-être même faites vous partie des ces millions de joueurs qui ont succombé à ces jeux appelés « social games ». Depuis quelques années ces jeux ont su prendre leur place sur les appareils mobiles et les réseaux sociaux pour conquérir un nouveau public. Il est intéressant de comprendre que l’ensemble de ces jeux repose sur une écriture bien particulière. Celle-ci a plusieurs objectifs : étendre la communauté de joueurs et arriver à les faire payer pour un jeu initialement gratuit. Ici, l’intérêt est de comprendre comment ces jeux sont écrits pour générer un revenu estimé en 2014 à 4 milliards de dollars[[http://www.thinkmanagement.com/social-gaming-statistics-2014-revenues-purchasing-demographics/ (page consultée le 19/09/2014). ]].

- Jeux vidéo

-

Le 25 mars 2014, le géant américain Facebook annonçait le rachat de la firme « Oculus VR ». Celle-ci fabrique et commercialise un casque de réalité virtuelle appelé « Oculus Rift ». Ce casque est actuellement en développement et fera prochainement son entrée sur le marché du jeu vidéo. Et si la réelle volonté de Mark Zuckerberg était d’exploiter l’Oculus en dehors de la sphère vidéoludique ? Décryptage d’une technologie en cours de développement…

- Jeux vidéo

-

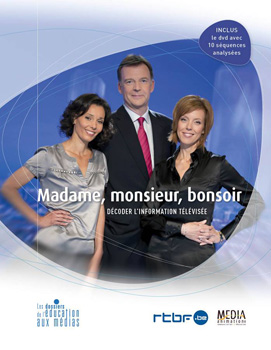

Le JT, c’est le rendez-vous médiatique par excellence, l’actualité sur un plateau d’argent. Et pourtant, le JT suscite de nombreuses questions que notre nouveau dossier veut aborder: quels sont les rapports entre info et réalité ? Comment l’information est-elle sélectionnée ? Quelles représentations véhicule-t-elle ? Quel est le rôle du public dans la réception de l’information ? La deuxième partie de ce dossier analyse dix séquences du JT, fournies sur un DVD grâce à un partenariat avec la RTBF.

- Télévision

-

Le financement participatif sur Internet, aussi appelé « crowdfunding », est une pratique qui est apparue avec l’arrivée des réseaux sociaux. Les plates-formes Internet dites de crowdfunding fonctionnent comme de petits réseaux sociaux : chaque personne peut s’y inscrire et rencontrer ses pairs par l’intermédiaire de projets. Un projet est présenté par un ou des individus qui cherchent des pistes de financement viables auprès d’autres internautes. Pourtant, un examen attentif de ce service démontre qu’il ne s’agit peut-être pas d’une grande révolution du mécénat culturel…

- Citoyenneté

-

Regarder une personne jouer aux jeux vidéo sans être soi-même impliqué est toujours particulier : entre action et inaction, contemplation et gestuelle, l’activité vidéoludique suscite une posture bien distincte d’un spectateur de cinéma ou de télévision. Une posture qui, a elle seule, en dit long sur l’esthétique du jeu vidéo. En deçà de la question des représentations et de l’imaginaire du jeu vidéo : qu’est-ce qui fait la singularité du langage du médium vidéoludique ? Pourquoi cette expérience attire-t-elle plus d’un milliard[[http://venturebeat.com/2013/11/25/more-than-1-2-billion-people-are-playing-games/ (page consultée le 05/06/2014)]] de joueurs à travers le monde ?

- Jeux vidéo

-

Outil ultime d’appropriation des jeux vidéo par leurs joueurs, voici les mods. Ce terme désigne les améliorations faites par les joueurs sur un jeu original voir même, la conception de nouveaux jeux. Concrètement, les joueurs s’inspirent d’un jeu original pour le peaufiner dans le but d’en améliorer l’expérience ludique ou sociale de la communauté de joueurs.

- Jeux vidéo

-

Ces dernières années, le public a vu ses usages modifiés par l’arrivée de nouveaux médias : tablette, smartphone et ordinateur portable. Cela a pour conséquence une consommation souvent cumulative de plusieurs écrans. Ainsi durant un programme télévisé, la chaîne peut inviter ses téléspectateurs à réagir simultanément à ses programmes : en votant, en donnant son opinion…

- Numérique

- Télévision

-

C’est un fait : les programmes télévisés se regardent de moins en moins à la télévision sur une chaîne à une certaine heure. Aujourd’hui : on regarde à la demande, en streaming, en torrent… Une réalité d’usage qui induit un manque à gagner pour les producteurs d’une série qui ne peuvent plus vendre leur programme au même prix. Pour combler ce manque, la solution du « branding » s’impose-t-elle dans la production télévisée ?

- Publicité

- Télévision

-

Dans les médias, le concept de nature s’anime autour de deux thèmes centraux: le désastre écologique et le paradis perdu. Désastre écologique très présent dans les médias d’information mais aussi dans la fiction et même la publicité. Paradis perdu sublimé à travers la représentation de la beauté des paysages et des régions supposées encore vierges.

- Environnement

-

Le JT, c’est le rendez-vous médiatique par excellence, l’actualité sur un plateau d’argent. Et pourtant, le JT suscite de nombreuses questions que notre nouveau dossier veut aborder: quels sont les rapports entre info et réalité ? Comment l’information est-elle sélectionnée ? Quelles représentations véhicule-t-elle ? Quel est le rôle du public dans la réception de l’information ? La deuxième partie de ce dossier analyse dix séquences du JT, fournies sur un DVD grâce à un partenariat avec la RTBF.

- Télévision