Nos polices ont-elles du caractère ?

Quand on crée un document dans Word, on confie souvent le choix de police de caractère au paramétrage par défaut du programme. Mais on a aussi ses routines ou on fait confiance au hasard. On se met parfois en quête d’exotisme et d’originalité pour donner du caractère à un document. Si le choix d’une typo semble anodin ou strictement esthétique, la forme que prennent nos mots et nos idées relève aussi des domaines politiques et économiques. Principal langage médiatique exploité par chacun et chacune au quotidien, l’écriture et sa mise en forme numérique peuvent s’immiscer dans une éducation critique aux médias.

Ces termes mystérieux désignent chacun une « police de caractère », qui se définit comme « un ensemble de glyphes, c’est-à-dire de représentations visuelles de caractères d’une même famille, qui regroupe tous les corps et graisses d’une même famille, dont le style est coordonné, afin de former un alphabet, ou la représentation de l’ensemble des caractères d’un langage, complet et cohérent [1] ». Sans être graphistes ou éditeurs, beaucoup d’entre nous connaissent ces dénominations pour la simple et bonne raison qu’elles apparaissent par défaut (et ce pratiquement depuis la naissance du logiciel) dans la suite Office, proposée par Microsoft. Le presque monopole de cette entreprise sur les outils quotidiens de bureautique a imposé à nos yeux certaines mises en forme esthétiques des textes, et en a invisibilisé d’autres. Qu’est-ce qui se cache derrière ces petites lettres si banales ?

À partir de 1996, Microsoft distribue gratuitement une série de fontes de base pour le Web (les « Core fonts for the Web ») qui inonderont durablement nos pages et documents. Ces typos « par défaut » ont pourtant des origines disparates. La plus connue de toutes, Times New Roman, s’était imposée en 1932 par l’entremise du journal anglais Times, qui l’a créée pour se démarquer de la concurrence. Elle sera également la typo par défaut de Microsoft (entre autres) pendant plusieurs décennies avant d’être remplacée par Calibri [2]. Bodoni, elle, a été créée en 1788 et connut un immense succès par l’entremise d’un ouvrage important, « le Manuel typographique, qui énumère les quatre principales caractéristiques des typographies réussies : régularité, limpidité (lisibilité), bon goût (sobriété) et beauté [3]. » Ces quelques adjectifs pointent d’emblée deux dimensions centrales d’un choix de typo : il doit être fait en regard d’enjeux esthétiques (la finesse du « graphiste », combinée aux tendances de son époque), eux-mêmes au service d’enjeux pragmatiques (rendre un texte bien compréhensible et « vendeur »).

Police du bon goût

Parlant de bon (ou de mauvais) goût, Twitter s’enflammait en juillet 2012 autour de deux tendances : « Comic Sans » et « Higgs boson ». Le Centre européen pour la recherche nucléaire (CERN) s’était « ridiculisé » en exploitant une typo considérée comme ringarde et enfantine pour son diapo de présentation de la théorie du « Boson de Higgs ». Deux ans plus tard, le CERN pondait un savoureux poisson d’avril, dans la lignée de ce bad buzz : « Selon nos calculs, 80 % du succès de la présentation reposait, non pas sur la découverte de la particule fondamentale qui explique le mécanisme Brout-Englert-Higgs, mais sur le choix de la fonte [4]. »

Cette anecdote qui ressemble à une « private joke » de geeks et de graphistes, révèle évidemment deux autres éléments déterminants. D’une part, la typographie choisie doit être adaptée à la nature du contenu à communiquer : la forme doit coller au fond. D’autre part, la typographie est un « branding », c’est-à-dire qu’elle est dépositaire de l’identité de l’opérateur qui communique et de ses valeurs. Signerez-vous votre nouveau contrat de travail dans une banque si les RH l’ont rédigé en lettrage graffiti ?

Cette grille de lecture convoquant les lexiques du markéting et de l’esthétique est évidemment pertinente dans la perspective d’une analyse critique des médias. Qui voudra confronter l’impact d’une pub, d’une affiche de campagne ou d’un communiqué politique pourra notamment identifier le rôle joué par sa mise en forme textuelle. Pourtant, l’institutionnalisation de certaines typos pour certains usages peut être pervertie. La typo, c’est aussi l’art du déguisement. Dans son article contant l’histoire d’une maison d’édition atypique et militante (Maspero), le sociologue Camille Joseph pointe par exemple que « François Maspero justifiait l’usage de codes éditoriaux bourgeois — typographie classique, graphisme distingué — pour publier des textes contestataires par le désir de “trahir la bourgeoisie” [5] ». On le pressent : dans nos manières d’écrire se nichent aussi les affrontements idéologiques qui animent la société.

Police politique

Il suffit de songer à l’écriture gothique pour identifier en quoi l’esthétique des lettres peut être chargée idéologiquement. Ce style ancré dans l’histoire culturelle de l’Allemagne y a été l’objet d’âpres débats politiques dans l’entre-deux guerres : est-il important de respecter la tradition et imposer ce lettrage ? ou au contraire la reléguer au passé et exploiter des typos plus modernes ?

Même si elle reviendra sur son choix, l’autorité nazie avait dans un premier temps imposé ce style dit « Fraktur », comme l’évoque le journaliste Stéphane Baillargeon : « L’écriture est (…) aussi enrôlée dans la révolution culturelle. Le gothique est célébré comme distinction graphique du peuple aryen. Les SS en pincent aussi pour l’alphabet runique. L’État militaire et totalitaire a trouvé sa police. Un décret de 1934 interdit aux éditeurs juifs d’utiliser la Fraktur. Le nombre d’ouvrages en allemand imprimés dans cette fonte passe de 5 % avant 1933 à près de 50 % en 1935. Mein Kampf, livre programmatique du Führer, est publié avec les caractères fracturés [6]. (…) Pour les nationalistes, l’Antiqua “vide et creuse” symbolisait tout ce qui était étranger [7] ». Le style « Fraktur » ne s’en est jamais remis. Et dans nos imaginaires, il sera invariablement associé au régime génocidaire.

Avec la mondialisation, une typo échappe souvent à son auteur·e. Dessinée en 1928 par Paul Renner dans la fameuse école Bauhaus, la typo Futura fut par exemple considérée comme le symbole de la modernité, exploitée par les dadaïstes et les mouvements de gauche opposés au régime hitlérien. Celui-ci se l’est pourtant appropriée dès 1936 pour sa « communication externe », notamment lors des Jeux Olympiques organisés à Berlin, ou dans ses publications à destination des populations occupées pendant la guerre. Futura innondera ensuite nos magazines et affiches publicitaires, pour devenir un « classique ». « Quelle fonte adopte la Nasa pour la plaque que laisseront sur la lune les astronautes en juillet 1969, afin de commémorer le premier alunissage de l’être humain ? Oui, vous avez deviné [8]. »

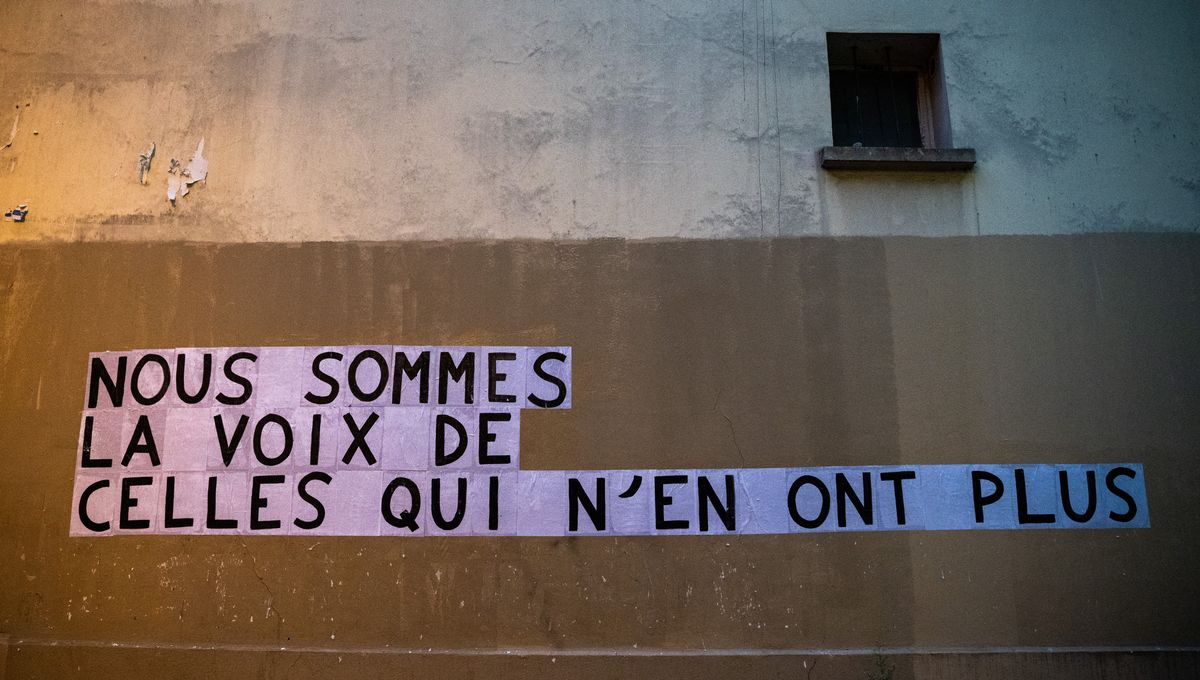

La typographie n’est qu’un outil de communication. Détournements et réappropriations se succèdent, et qui a associé un style graphique à ses idées n’est pas à l’abri d’un retour de flamme. Des groupes masculinistes avaient par exemple exploité les lettres capitales propres aux affichages muraux féministes pour diffuser un message opposé.

Selon les opportunités économiques (et touristiques), certaines accointances idéologiques encombrantes sont invisibilisées. Pour Bruxelles, l’Art Nouveau sert par exemple de carte de visite, et on préfère oublier que cette esthétique était largement exploitée dans les affiches et pamphlets de la propagande coloniale à la charnière des XIXème et XXème siècle : « Des articles ont été publiés sur le lien entre l’Art Nouveau et le Congo au point que l’Art Nouveau était même appelé « style Congo » et sa ligne graphique caractéristique “trait de fouet” [9] », référence sordide à la répression belge des populations du pays asservi. « Style Congo » n’étant aujourd’hui pas très vendeur pour attirer des city-trippers à Bruxelles, on remisera loin des yeux les affiches dérangeantes. La typographie, elle-aussi, doit être décolonisée [10].

Les polices pour assoir les normes (ou les remettre en question)

La typographie est porteuse d’identité. Celle d’un journal, d’un style musical, d’une start-up de consultance. Elle matérialise aussi un système de normes : on imagine mal nos panneaux routiers passant d’une typo à une autre au gré des envies [11]. Utilisateurs et utilisatrices, nous sommes également normés dans nos usages par les logiciels de traitement de textes et les réseaux sociaux qui monopolisent la représentation des mots. Le journal Medor, dans un souci d’indépendance, exploite des logiciels de mise en page open source, et des typos qui le sont tout autant. « Imaginer un projet qui change le rapport à la presse avait-il du sens, si on le réalisait avec des outils propriétaires ? [12] ». Le numéro 9 de ce magazine mettait d’ailleurs en évidence les enjeux que posent l’uniformisation des formes textuelles. « Chaque Medor est un conservatoire de la diversité typographique ». Face aux normes, la résistance s’organise.

Les normes sociétales sont fondamentalement ancrées dans la langue, indépendamment de la police de caractère utilisée. Le système de domination masculine qui régit nos sociétés y transparait de manière évidente. En français, le genre par défaut d’un mot est masculin, et la typographie n’est pas dotée d’outils permettant de « non-genrer » un mot, une personne, une fonction. À cet état de fait, et pour se passer du point médian disgracieux, certain·es artistes et typographes aspirent à une « révolution typographique post-binaire », en répertoriant les fontes ad hoc [13] et en valorisant leur usage. « Le français inclusif donne alors à tout un chacun, membre à part entière de la société, sa place. La typographie non-binaire s’inscrit donc dans une démarche militante [14] ».

Pour les professionnel·les de la communication ou pour les citoyen·nes qui souhaitent diffuser leurs idées, il n’est définitivement pas si anodin, ce choix d’une police de caractère.

Brieuc Guffens

[2] Studio AB, Fontologist #7 L’histoire de la Times New Roman, 27/04/2021. https://studioab.fr/fontologist-times-new-roman/

[3] Polices de caractères : histoire et faits marquants, 16/05/2018. https://www.pixartprinting.fr/blog/polices-de-caracteres/

[4] Jeanne Corriveau, Comic Sans, la police honnie par les graphistes, Montréal, Le Devoir, 31/07/2018. https://www.ledevoir.com/societe/533493/comic-sans-la-police-souffre-douleur-des-graphistes

[5] Camille Joseph, François Maspero et la typographie de l’édition politique. Mémoires du livre / Studies in Book Culture, 3(1), 2011. https://doi.org/10.7202/1007572ar

[6] Stéphane Baillargeon, Le gothique, typographie du mal, Montréal, Le Devoir, 16/08/2018. https://www.ledevoir.com/societe/534580/la-typo-gothique-n-a-pas-reussi-sa-redemption-apres-1945

[7] Idem.

[8] Patrick Rössler, La typo Futura, à l’assaut du monde, Centre Pompidou, 28/06/2022. https://www.centrepompidou.fr/fr/magazine/article/la-typo-futura-a-lassaut-du-monde

[9] Collectif (édité et designé par Sara De Bondt), Off the grid – Histories of Belgian graphic design, Gent, Occasional Papers, 2022, p 45 (traduction libre).

[10] La plateforme Decolonising design rassemble nombre de recherches sur la décolonisation des arts graphiques. http://www.decolonisingdesign.com/

[11] Les « bons usages », les normes et règlementations en tous genres sont en Belgique énoncés par le NBN. https://www.nbn.be/fr/utilisation-des-normes/que-sont-les-normes