Cécile Goffard

Bio en cours de rédaction

Bio en cours de rédaction

Publications de Cécile Goffard

-

Les contours de la « pop culture » sont flous : ils fluctuent en fonction des époques, des personnes qui tentent de les arrêter et de leurs motivations. L’intérêt qu’on lui accorde est, lui aussi, à géométrie variable. La pop culture est-elle abrutissante ou émancipatoire ? Sa dimension commerciale lui fait-elle perdre toute prétention à jouer un rôle positif dans la société ? Tenter une définition de la pop culture (de son groupe), c’est en tous cas l’occasion pour l’éducateur aux médias d’identifier son propre champ d’action.

- Éducation aux médias

-

Les médias populaires – les séries, les films, les pubs, les clips… – donnent à voir certaines répartitions de rôles, qui imprègnent nos sociétés. Cet outil d’animation vise identifier en quoi la représentation spécifique des « garçons arabes » nourrit un apriori discriminant sur ces citoyens en particulier. Il est jalonné d’extraits de films à mettre en débat et à décrypter. Il s’inspire des témoignages et commentaires recueillis pendant des animations en éducation permanente, sur cette thématique.

- Cinéma

- Diversité

-

Malgré les beaux discours sur l’égalité et la tolérance, notre société reste gangrenée par le racisme. Malgré la volonté affichée d’encourager la diversité, les rédactions des médias d’information restent majoritairement blanches. Malgré l’ouverture sur le monde que permettent les technologies contemporaines, notre regard sur les sociétés étrangères à la nôtre est partiel et partial. Malgré notre obstination à proclamer qu’« on ne voit pas les couleurs, mais les êtres humains », le cinéma distribue les rôles en fonction de stéréotypes réducteurs. Quel rôle les médias jouent-ils alors dans la reproduction des inégalités ? Permettent-ils au contraire de les réduire ?

- Cinéma

- Éducation aux médias

- Numérique

- Presse

- Publicité

- Télévision

-

Les cultures populaires, du clip vidéo au blockbuster et de la pub aux séries télé, donnent à voir des répartitions de rôles spécifiques. Elles véhiculent et entretiennent une série de représentations stéréotypées qu’il convient de mettre en débat. Rassemblées sur www.popmodeles.be, cette série de vidéos constitue un outil d’animation aux entrées multiples. Par la réflexion collective s’offre à des publics variés l’opportunité d’identifier ce que les cultures médiatiques populaires disent de nous et de considérer les effets de ces représentations.

- Cinéma

- Éducation aux médias

- Numérique

- Publicité

- Télévision

-

Comment la publicité s’y prend-elle pour rendre un objet viril ? Pourquoi, dans les fictions, ce sont toujours des hommes qui s’occupent du barbecue ? Comment les vieux héros hollywoodiens s’y prennent-ils pour rester au pouvoir ? Pourquoi, malgré leurs défauts, pardonne-t-on tout aux papas de dessin animé ? Dans ses clips, le rocker rêve-t-il vraiment d’un « autre monde » ? En quoi la figure du garçon arabe est-elle un fantasme occidental ? Ces questions, adressées à la pop culture, trouvent des pistes de réponse et de réflexion dans 6 analyses sur le site popmodeles.be.

- Cinéma

- Éducation aux médias

- Genre

- Numérique

- Publicité

- Télévision

-

L’humour est souvent invoqué pour justifier des propos discriminants. La liberté d’expression est également brandie comme étendard par celui ou celle qui est critiqué·e pour une chronique, un tweet, une blague à caractère raciste ou un costume de carnaval rappelant la propagande antisémite des nazis. Cet outil d’animation vise à questionner, grâce à différents extraits, les mécanismes de l’humour quand ils sont exploités pour représenter « l’Autre », pour entretenir les discriminations, ou au contraire lutter contre elles.

- Diversité

-

Quel est ce drôle de mécanisme qui pousse l’assemblée à pouffer quand un tonton un peu réac se lance dans sa fameuse série de blagues sur les blondes à un souper de famille ? Une norme – stéréotypée mais ancrée – dicte que la blonde est l’archétype de la bêtise et de la naïveté. Cette norme est perturbée par l’histoire en cours où tout est d’apparence normal. L’assemblée ne rira que quand le personnage sera rentré dans le rang, quand il aura retrouvé son statut normé en agissant stupidement. Par la blague d’apparence anodine, un stéréotype négatif est entretenu. Comment pourrions-nous transposer ce constat sur les blagues, comédies, ou sketchs qui représentent des personnages gays ou lesbiens ? Comment les comédiens et comédiennes issu.e.s des communautés homosexuelles[[terme choisi en regard de la faible visibilité offerte dans les médias à la communautés LGBTQI+ dans toute sa diversité]] s’emparent-ils.elles des stéréotypes dont ils.elles sont prisonniers.ères pour faire rire ? Avec quel effet ?

- Cinéma

- Éducation aux médias

- Genre

-

Notre regard sur les populations non-européennes semble encore empreint de peurs, de fantasmes, de stéréotypes mettant à mal notre capacité à vivre ensemble. Comment le cinéma grand public influence-t-il la perception occidentale de l’Afrique ? Comment, au fil de l’Histoire, la relation « Nord/Sud » a-t-elle été racontée ? Le cinéma ancre-t-il une représentation stéréotypée et hiérarchisée de cette relation ?

- Cinéma

- Diversité

- Éducation aux médias

-

Il est moins discriminant d’appartenir au groupe des hommes qu’à celui des femmes. Les mécanismes qui produisent cette inégalité sont ancrés dans nos relations interpersonnelles et entretenus par notre système politique, social et économique ainsi que dans nos représentations populaires et médiatiques. À la demande de la RTBF et avec son soutien, Média Animation s’est immergée dans cet enjeu de société majeur. Le fruit de ce travail est ressemblé dans l’étude « Sexisme, médias et société ».

- Citoyenneté

- Éducation aux médias

- Genre

- Presse

-

Les films qui traitent des migrations sont nombreux : ce sujet inspire visiblement le cinéma dans son ensemble et il semble même que les migrant.e.s aient des caractéristiques idéales pour incarner des héro.ine.s. Leur trajectoire rassemble tous les éléments classiques du récit : un événement tragique (guerre, emprisonnement, dictature, terrorisme, catastrophe climatique…) qui rompt un équilibre et pousse les héro.ines dans une quête (la migration) pour rétablir cet équilibre (retrouver un pays sûr où vivre paisiblement). Pas étonnant donc que ce sujet inspire tant les réalisateur.rice.s de documentaire et de fiction. Cependant, tous les films ne présentent pas cette quête de la même façon et le point de vue adopté a un impact dans la façon dont on perçoit les migrant.e.s et leurs histoires.

- Cinéma

- Diversité

-

Depuis quelques années, la question de la diversité et de la représentation des minorités (ethnique, sexuelle et de genre) provoque des remous à Hollywood. À l’heure où une partie du public revendique un cinéma différent, plus diversifié et qui reflèterait mieux l’évolution de la société, le cinéma populaire accuse du retard. C’est suite à de nombreux mouvements sur les réseaux sociaux tels que #OscarSoWhite, #ExpressiveAsians, le mouvement #Metoo, ou encore #Straightwashing [1], qu’Hollywood commence à prendre conscience de l’importance de représenter la diversité et de commencer à peindre un cinéma plus éclectique, à l’image de notre société.

- Cinéma

- Diversité

-

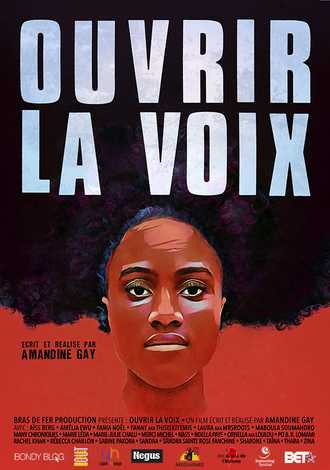

Le documentaire Ouvrir la voix nous met face à 24 jeunes femmes noires qui racontent de façon sensible et intelligente leur expérience de la différence dans l’Europe post-coloniale d’aujourd’hui. Ces histoires s’entremêlent et se répondent pour former une fresque générale sur les questions des intersections de discriminations (être femme et être noire) mais aussi sur l’art, la pluralité de leurs parcours de vies et surtout, sur la nécessité de se réapproprier la narration. Rencontre avec la réalisatrice Amandine Gay.

- Cinéma

- Diversité

-

Y a-t-il plus belle histoire qu’une histoire d’amour ? A en croire les box-office : non. D’Autant en emporte le vent à La-la-land, les grands succès sont souvent des drames amoureux et rares sont les films qui ne prévoient pas un petit bout de romance. Mais la simple attraction entre deux êtres ne suffit pas : ce sont les complications de l’amour qui dynamisent le drame. Riches et pauvres, ennemis en guerre, familles rivales, conflits de serments, choisir la mission ou l’être aimé, le vampirisme ou l’humanité : le couple ne s’unira que dans le déchirement, le sacrifice et la réprobation. Or, ces paramètres évoluent avec le temps. Désormais les différences culturelles semblent constituer le décor romantique idéal.

- Cinéma

- Diversité

-

Comment les caricatures en arrivent-elles à être perçues comme menaçantes pour les pouvoirs ou la société ? Au-delà du dessin, elles constituent un genre médiatique particulier et ancien qui mobilise un grand nombre de mécanismes de communication et d’expression qui en font un excellent support à une éducation aux médias. Cette étude et l’outil pédagogique qu l’accompagne sur les caricatures et la liberté d’expression dans la lutte contre les discriminations vise à explorer les différentes facettes qui lui confèrent aussi bien sa puissance subversive que son instabilité sémantique.

- Presse

-

Sujets osés, franc-parler et témoignages intimes… le format podcast n’a pas la langue dans sa poche ! De Arteradio, reine des podcasts insolites, à Slate.fr, en passant par France Culture ou dernièrement la RTBF, Nouvelles Ecoutes et Binge, le podcast aborde de plus en plus régulièrement les questions liées au genre et à l’anti-racisme. Mais pourquoi le format podcast est-il privilégié pour traiter ces thématiques ? Serait-il plus permissif, voire transgressif ? Ou bien serait-ce un des seuls espaces où les minorités se sentent suffisamment en confiance pour développer les sujets qui leur tiennent à cœur ?

- Audio

-

Quelle est l’image des femmes dans les médias populaires ? Cette question sert de fil rouge à « Pop Modèles » et se décline en sept clips, sept analyses … et sept questions : Comment les femmes sont-elles représentées dans la publicité ? Quel rôle jouent-elles dans le cinéma de guerre ? Quels clichés banalisent la culture du viol ? En quoi les princesses Disney témoignent-elles des rapports de genre et de leur évolution ? Quelle place Hollywood accorde-t-il aux héroïnes du cinéma ? L’usage des avatars masculins ou féminins modifie-t-il l’expérience des jeux vidéo multijoueurs ? Comment les clichés sexistes du Hip-Hop peuvent-ils être réappropriés par les artistes féminines ?

- Éducation aux médias

- Genre

-

Longtemps, l’étranger a été le seul dindon de la farce : ses grimaces, son accent et ses coutumes faisaient se bidonner le public. N’est-ce d’ailleurs pas l’éternelle figure du personnage « belge » dans le cinéma français ? Mais de nombreuses comédies échappent à ces travers et cherchent à exploiter les mécanismes de l’humour pour étendre la raillerie aux travers de la société et en particulier aux intolérances de tous ordres.

- Cinéma

- Diversité

-

Les forums de discussion en ligne des médias et les commentaires laissés par les internautes ont triste réputation. Souvent perçus comme des déversoirs de réactions sanguines, hors de sujet et agressives, ils interpellent souvent pour la teneur souvent haineuse et singulièrement xénophobe des propos qu’on peut y lire, au point d’en décourager leur usage et de remettre en cause leur existence.

- Éducation aux médias

-

Quand les médias mainstream[[Médias à large audience, médias de masse]] les ignorent, par quels moyens les mouvements sociaux développent-ils leur communication ? Le cas du féminisme, ou plutôt des féminismes, puisque ce mouvement s’est incroyablement diversifié ces dernières années, montre que les alternatives aux grands médias foisonnent quand les activistes veulent se faire entendre. De Youtube aux Tumblr[[Sorte de blog]] en passant par la photographie ou la bande dessinée, les militant.e.s féministes ont plus d’un tour dans leur sac !

- Diversité

- Genre

- Numérique

-

Le whitewashing[[À ne pas confondre avec le « greenwashing » dont nous parlions dans une précédente analyse : Yves Collard, Greenwashing, comment détecter le faux vert ?, Média Animation, décembre 2012, www.media-animation.be/Greenwashing-comment-detecter-le.html]] signifie « blanchiment » et désigne la pratique qui consiste à engager des acteurs blancs pour jouer des personnages noirs, asiatiques, mexicains, arabes – bref des personnages non-caucasiens – dans un film. Sur la toile, de plus en plus d’internautes dénoncent cette pratique qui ne date pas pourtant d’hier à Hollywood. Ces débats sont-ils le reflet d’une évolution des consciences dans une société multiculturelle ou plutôt des crispations autour de la représentation des minorités ? Quelles sont les conséquences du whitewashing pour les personnes racisées[[Nous utilisons ici le terme « racisé » pour désigner les personnes victimes de racisme, c’est-à-dire « les personnes (noires, arabes, roms, asiatiques, musulmanes, etc.) renvoyées à une appartenance (réelle ou supposée) à un groupe ayant subi un processus à la fois social et mental d’altérisation sur la base de la race. Les ‘racisé-e-s’ sont celles et ceux qui appartiennent (réellement ou non) aux groupes ayant subi un processus de ‘racisation’. » Définition issue de Rafik Chekkat. Consulté le 18 août 2016 sur http://www.etatdexception.net/ce-que-le-mot-racise-e-exprime-et-ce-quil-masque/ ]]? Et pour l’ensemble de la société ? Pourquoi l’industrie du cinéma n’inclut-elle pas plus de personnes non-blanches dans ses rôles principaux ?

- Cinéma

- Diversité

-

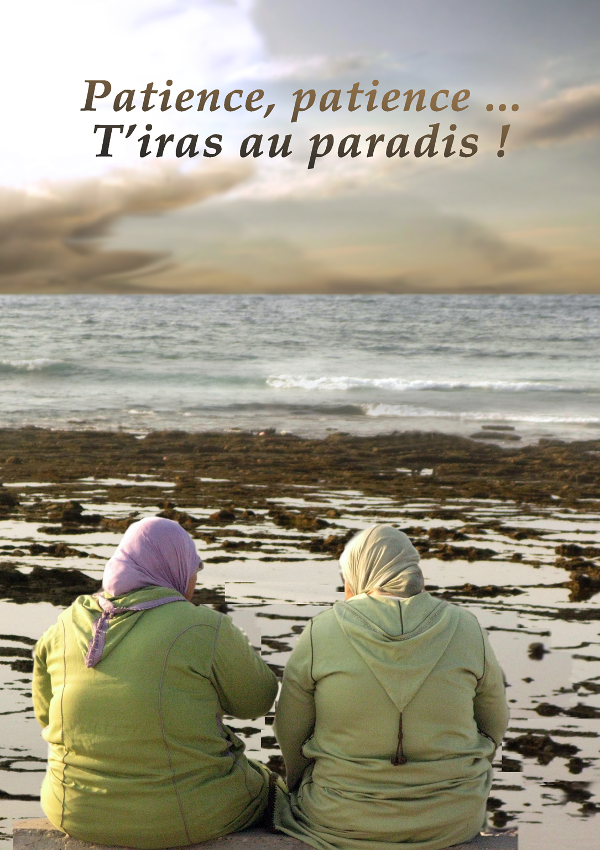

Les populations immigrées constituent une minorité dans la société belge, plus fragilisées socialement et économiquement. Mais s’il est une minorité parmi ces minorités, ce sont bien les femmes immigrées. Longtemps invisibles tant dans les médias que dans la recherche académique ou la politique, on commence lentement à reconnaitre leur rôle dans la société et à leur donner la parole – quand ce n’est pas elles qui la prennent !

- Cinéma

- Diversité

- Genre

-

Si l’industrie du cinéma maintient encore largement la femme à un rôle de faire-valoir sexy, romantique ou domestique, la filmographie qui l’érige comme véritable héroïne se charpente considérablement. Dans le domaine du cinéma social et politique, révoltées, opprimées, combattantes, les femmes sont devenues des personnages privilégiés pour souligner les difficultés contemporaines et dénoncer la puissance des forces conservatrices qui s’opposent au progrès en général et à leur émancipation en particulier. La femme à l’écran serait-elle devenue le porte-drapeau d’une lutte à caractère universel ? Sa condition transcende-t-elle les cultures ?

- Cinéma

- Diversité

- Genre

-

Ces derniers mois, aiguillonnés par la crise des réfugiés, les discours de haine xénophobes ont fortement augmenté en ligne, notamment sur les pages Facebook des médias. Face à ce phénomène, plusieurs questions se posent : les internautes ont-ils le droit de propager de tels propos sur les pages qui sont vues par des milliers de lecteurs? Jusqu’où va la limite d’expression dans le cas des commentaires racistes et xénophobes ? En tant que citoyen, que peut-on faire ? Quelle est la responsabilité des médias qui accueillent ces discours sur leur page Facebook? Faisons le point sur chacune de ces questions qui touchent à des enjeux plus larges comme la liberté d’expression ou la responsabilité légale des hébergeurs.

- Numérique

- Presse

- Réseaux sociaux

-

En 2014, la Belgique fêtait les 50 ans de l’immigration marocaine. Dans les récits et les commentaires médiatiques de ce phénomène important, les femmes ont longtemps occupé une place invisible ou anecdotique. Récemment, plusieurs initiatives ont voulu corrigé cette anomalie, à l’image des documentaires d’Hadja Lahbib.

- Cinéma

- Diversité