Brieuc Guffens

Je suis immergé dans l’éducation aux médias depuis 2005. Pendant presque 10 ans, j’ai animé des ateliers de création audiovisuelle dans le secteur jeunesse. Depuis 2019, je supervise les projets de publication au sein de Média Animation.

Mes centres d’intérêts s’étendent du cinéma populaire aux cultures visuelles et numériques, des enjeux politiques aux usages sociaux des médias.

Depuis 2014, je suis également professeur invité à l’IHECS (Communication School – Bruxelles). J’y enseigne la lecture critique des images et y anime des ateliers de création de projets et d’outils d’animation pour l’éducation aux médias.

Je suis immergé dans l’éducation aux médias depuis 2005. Pendant presque 10 ans, j’ai animé des ateliers de création audiovisuelle dans le secteur jeunesse. Depuis 2019, je supervise les projets de publication au sein de Média Animation.

Mes centres d’intérêts s’étendent du cinéma populaire aux cultures visuelles et numériques, des enjeux politiques aux usages sociaux des médias.

Depuis 2014, je suis également professeur invité à l’IHECS (Communication School – Bruxelles). J’y enseigne la lecture critique des images et y anime des ateliers de création de projets et d’outils d’animation pour l’éducation aux médias.

Publications de Brieuc Guffens

-

Comment les adolescent·es consomment en ligne ? À travers l’enquête #Génération2024 – Les jeunes et la consommation en ligne, Média Animation a interrogé plus de 350 jeunes de 15 à 19 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles. Jeux vidéo, influence, streaming, publicité… Nous avons donné la parole aux élèves du secondaire pour qu’ils et elles s’expriment à […]

- Jeux vidéo

- Numérique

- Parentalité

- Publicité

- Réseaux sociaux

-

Une interminable collection de gangsters et mafieux pimente la pop culture de violence et de vice. Du Parrain à Breaking Bad en passant par Narcos ou Peaky Blinders, films et séries explorent cinquante nuances du Mal et autant de turpitudes morales. Les figures de bandits, tantôt romanesques, tantôt terrifiantes, nourrissent nos imaginaires et entrent en dialogue avec la criminalité relatée par les Journaux Télévisés ou rendue glamour par les clips de rap. Ces bad guys fictionnels banalisent-ils le crime et l’argent facile aux yeux du public ? Ces personnages qui défient la morale ne servent peut-être que de paratonnerre à des frustrations ancrées, notamment chez les jeunes de nos « quartiers populaires ».

- Cinéma

-

Les réseaux sociaux ont fondé leur réputation sur l’opportunité qu’ils offrent à chacun et chacune d’exprimer son point de vue, et de faciliter l’échange. Avec en filigrane, l’ambition utopique qui accompagne toute innovation médiatique : qu’elle œuvre au rapprochement entre les peuples et facilite la compréhension mutuelle. 20 ans après leur naissance, les réseaux sociaux sont à l’inverse incriminés pour l’enfermement idéologique qu’ils faciliteraient, la promotion de contenus toxiques et la « polarisation des débats » qu’ils encourageraient. Sans les réseaux sociaux, nos sociétés redeviendraient-elles des havres de nuance ? Ou les tensions disparaitraient-elles juste de notre champ de vision ?

- Presse

- Réseaux sociaux

-

Depuis 2022, les intelligences artificielles génératives s’imposent à la planète numérique et nous troublent : l’expression artistique que l’on pensait si humaine serait-elle réductible à une équation informatique ? Est-ce la fin de l’art ? Les machines vont-elles nous remplacer ? En animant les unes des journaux et les débats en ligne, ces fantasmes dystopiques masquent la leçon la plus spectaculaire que nous donne l’IA : notre culture est profondément inégalitaire et structurée autour de représentations biaisées, construites par l’histoire et les dominations. Si les IA génératives d’images traduisent et amplifient ces discriminations sociales, c’est principalement à cause des préjugés qui structurent les données d’entrainement des algorithmes. Mais l’inégalité se situe aussi dans l’usage de ces technologies en apparence élémentaire.

- Intelligence Artificielle

- Numérique

-

Comment permettre aux personnes handicapées de s’approprier de manière critique les récits et représentations médiatiques qui les concernent ? C’est à cette question que cet outil propose de répondre. S’appuyant sur une variété d’extraits et supports médiatiques, il permet de mener une activité de réflexion collective sur les questions que pose la médiatisation du handicap.

- Cinéma

- Citoyenneté

- Numérique

- Publicité

- Télévision

-

Le monde mis en scène par les médias belges francophones est pratiquement exempt de personnes en situation de handicap qui représentent pourtant 15 % de la population. Seuls 0,47 % des contenus visibilisent des personnes handicapées. Et quand elles apparaissent, c’est principalement pour « inspirer » les publics valides. S’appuyant sur l’expérience des personnes concernées, cette publication identifie en quoi les industries médiatiques participent à leur marginalisation. Elle espère contribuer à situer la manière dont l’environnement médiatique pourrait œuvrer à leur inclusion authentique et rencontrer leur revendication : « Rien sur nous, sans nous ! ».

- Cinéma

- Citoyenneté

- Éducation aux médias

- Numérique

- Presse

- Publicité

- Télévision

-

Ces dernières années, un enjeu d’éducation aux médias a mobilisé énormément d’attention : la lutte contre les fake news. De nombreux opérateurs institutionnels, scolaires, médiatiques ou associatifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’en sont emparé. À travers des articles, des outils ou des campagnes grand public, la lutte contre les fausses informations a pris forme et s’est vue « problématisée » de différentes manières. À quoi ressemblent les campagnes contre la désinformation ? Qu’est-ce-que ces représentations disent du phénomène ? Et quelles sont les problématiques qui restent dans l’ombre ?

- Numérique

- Presse

- Réseaux sociaux

-

Connecté·es sur les réseaux sociaux et plateformes multijoueur, les garçons et les filles ont-ils et elles une expérience identique ? C’est la question à laquelle Chill&Play : Quand les ados font genre se propose de répondre. Elle révèle les inégalités et usages toxiques qui se nichent dans leurs loisirs numériques, mais aussi les opportunités éducatives et défis à relever pour que chacun·e jouisse des mêmes droits une fois « en ligne ».

- Genre

- Jeux vidéo

- Numérique

- Réseaux sociaux

-

À Films Ouverts est un rendez-vous incontournable pour une myriade de partenaires associatifs. Ils mobilisent leurs publics pour relever un défi improbable : réaliser un film dans un timing serré pour participer au concours de courts-métrages contre le racisme, le tout avec un minimum de matériel, et peu ou pas de connaissances des langages audiovisuels. Le résultat : une collection de films qui ont « les qualités de leurs défauts ». Car au formatage des histoires et à la dimension artificielle des productions professionnelles, les films amateurs répondent par l’ingéniosité et l’audace pour imposer leur propre genre et porter un message d’ouverture. Charlotte Pansieri est prof de Français Langues Étrangères dans une structure d’Éducation Permanente. Après avoir fini le tournage de son court-métrage, son groupe avait déjà envie de se lancer dans un « long ».

- Cinéma

- Diversité

-

Huit jeunes gens sont morts des suites d’une intervention policière en Belgique au cours de l’année 2023. Tous·tes ou presque sont issu·es de la diversité. Mais aucun policier ou service n’a subi de condamnation significative au risque d’instaurer un sentiment d’impunité et d’accréditer un racisme structurel ancré dans nos institutions. Loin de la médiatisation des meurtres de George Floyd ou de Tyre Nichols aux États-Unis, le phénomène mobilise peu l’opinion publique. La faute au cinéma ? Si des films américains abordent aujourd’hui le racisme systémique sans tabou, la thématique est beaucoup plus discrète et ambigüe dans le cinéma franco-belge.

- Cinéma

- Diversité

-

À travers ses ateliers MédiaExpression et en compagnie du musicien et réalisateur Pierre Chemin, Média Animation a déployé ces dernières années une vaste réflexion sur la transmission orale, main dans la main avec les publics de l’Éducation Permanente. Le tournage du film Toutes ces histoires qui nous racontent synthétise une quantité de portes d’entrée dans cette thématique. Le film et l’outil qui l’accompagne encouragent tout·e animateur·rice de groupe d’adultes à explorer collectivement les contes, légendes, histoires et chansons qui façonnent nos regards sur le monde.

- Citoyenneté

- Diversité

- Éducation aux médias

-

Quand on crée un document dans Word, on confie souvent le choix de police de caractère au paramétrage par défaut du programme. Mais on a aussi ses routines ou on fait confiance au hasard. On se met parfois en quête d’exotisme et d’originalité pour donner du caractère à un document. Si le choix d’une typo semble anodin ou strictement esthétique, la forme que prennent nos mots et nos idées relève aussi des domaines politiques et économiques. Principal langage médiatique exploité par chacun et chacune au quotidien, l’écriture et sa mise en forme numérique peuvent s’immiscer dans une éducation critique aux médias.

- Numérique

- Presse

-

Les mèmes sont des images agrémentées de texte, massivement partagées sur les réseaux sociaux. Tantôt humoristiques, tantôt militants, ils font partie intégrante de la culture du Web. Loin d’être anodines, les références convoquées sont porteuses de sens informationnel (c’est un message) et social (ils participent aux échanges en ligne). Le mème n’est pas une image si anodine qu’il y parait : il cristallise les spécificités du numérique. L’éducation aux médias peut donc s’en saisir pour questionner la manière dont il y structure des échanges humains.

- Numérique

- Réseaux sociaux

-

Le projet CLAP ! vise à développer les compétences audiovisuelles d’animateur·rices de groupes d’adultes vulnérables, afin qu’ils et elles puissent concrétiser un projet de film collectif sur la thématique du racisme et de l’interculturalité. Vous encadrez un groupe d’adultes et souhaitez l’embarquer dans un projet de réalisation vidéo ? Vous ne savez pas comment aborder l’étape d’écriture et la mise sur pied du projet ? Ces deux outils d’apprentissage en ligne sont faits pour vous !

- Cinéma

- Citoyenneté

-

Les algorithmes de recommandations jouent un rôle prépondérant dans notre vie connectée. Ils nous facilitent souvent la vie, mais mettent aussi à mal notre libre arbitre. Issu du projet de recherche Alg-Opinion et développé pour l’Éducation Permanente, cet outil s’appuie sur la plateforme ALVEHO. En offrant la possibilité à l’utilisateur·rice d’agir sur certains critères qui régissent la hiérarchisation de l’information sur le site, ALVEHO rend davantage visible les effets potentiels d’un algorithme de recommandation sur l’accès à l’information.

- Numérique

- Réseaux sociaux

-

Avec Toutes ces histoires qui nous racontent, Pierre Chemin et Laura Dachelet proposent une réflexion sur l’oralité et la place qu’elle occupe dans nos sociétés. L’omniprésence des technologies numériques nous fait-elle oublier l’importance de la transmission « in real life » des récits familiaux et des contes traditionnels ? Ces derniers contribuent pourtant à ancrer une culture et à l’ouvrir au dialogue avec les autres. Mais les récits merveilleux n’ont pas pour autant disparu des radars : ils inspirent le cinéma populaire, quitte parfois à être vidés de leur sens premier pour satisfaire aux exigences de production.

- Cinéma

- Diversité

-

Ces dernières années ont vu de nombreux films mettant en scène des personnages LGBTQIA+ couronnés dans les grands festivals. Si ces films « événement » et la couverture médiatique qui les accompagne permettent de braquer les projecteurs sur les problématiques vécues par les communautés LGBTQIA+, ils peinent parfois à convaincre les personnes concernées. Dramatisation excessive, érotisation déplacée ou manque de réalisme : les industries du cinéma simplifient-elles les vécus LGBTQIA+ pour les rendre accessible à un « grand public » entendu comme hétéro ? Avec quelles conséquences sur les communautés concernées ?

- Cinéma

- Genre

-

Dans la foulée de l’assassinat de JFK et de l’affaire du Watergate, le cinéma hollywoodien des années 70 s’est passionné pour les complots : de nombreux films ont ainsi confronté un anti héros à des documents médiatiques nimbés de mystères, et sensés détenir une vérité cachée à la population. 50 ans plus tard, l’omniprésence d’Internet et la multiplication des documents diffusées sur YouTube impose au cinéma de réinventer l’enquête : la vidéo amateur, plus que jamais, peut se transformer en « preuve », interprétée et commentée par une foule d’internautes. Que nous dévoile le cinéma sur notre rapport au doute et notre quête perpétuelle de « vérité » ?

- Cinéma

- Numérique

-

Les personnes qui s’identifient au spectre LGBTQIA+ doivent-elles se réjouir d’être représentées dans les médias ou craindre d’y être caricaturées ? À travers l’info, la fiction, la publicité ou le divertissement, les médias ont l’opportunité d’œuvrer à plus d’inclusion et de contribuer aux évolutions de la société. Mais ils engendrent aussi de la souffrance quand ils entretiennent les facteurs de la discrimination. Cette brochure propose aux industries médiatiques de questionner leurs habitudes éditoriales et offre des pistes pour que les identités de chacun·e soient respectées.

- Cinéma

- Éducation aux médias

- Genre

- Numérique

- Publicité

- Télévision

-

Si l’accès à des outils connectés reste largement conditionné par la situation socio-économique d’une famille, il se généralise chez les jeunes. L’enquête #Génération2020 dévoile qu’en Fédération Wallonie Bruxelles, 94% d’entre eux et elles possèdent un smartphone. Mais l’exploitation qui est faite du numérique est-elle similaire dans toutes les couches de notre démographie ? De nouvelles fractures se dessinent, et poussent l’éducation aux médias à déployer des démarches spécifiques « d’inclusion numérique », en évitant l’écueil de la stigmatisation.

- Citoyenneté

- Numérique

-

Mis sur pause en 2021, le concours de courts métrages À Films Ouverts reprend ses droits. Son ambition est d’encourager la réflexion et la prise de position sur l’interculturalité et le racisme grâce à la création cinématographique. Aux quatre coins de la Fédération Wallonie Bruxelles, associations et écoles ont mobilisé leurs publics pour proposer un film. Dans le contexte qui fut celui des années 2020 et 2021, comment ces structures sont-elles parvenues à fédérer les énergies et relever le défi ?

- Cinéma

- Citoyenneté

- Diversité

- Éducation aux médias

-

Une des spécificités du festival À Films Ouverts est d’être itinérant : une multitude d’associations organisent des projections en leurs murs, hors des lieux traditionnellement dédiés au cinéma. Ce n’est alors plus le public qui va vers le film, mais le film qui va vers lui. L’ASBL Sima et EmpreinteS font partie des acteurs qui misent sur ce type d’événement culturel pour favoriser l’inclusion de publics fragilisés. Comment s’y prendre pour rendre le cinéma « tout-terrains » ?

- Cinéma

- Citoyenneté

- Diversité

-

Les médias populaires – les séries, les films, les pubs, les clips… – donnent à voir certaines répartitions de rôles, qui imprègnent nos sociétés. Cet outil d’animation vise identifier en quoi la représentation spécifique des « garçons arabes » nourrit un apriori discriminant sur ces citoyens en particulier. Il est jalonné d’extraits de films à mettre en débat et à décrypter. Il s’inspire des témoignages et commentaires recueillis pendant des animations en éducation permanente, sur cette thématique.

- Cinéma

- Diversité

-

De nombreux acteurs de l’éducation, de l’information et de la défense des libertés individuelles ont dénoncé la malice avec laquelle les algorithmes collectent nos données numériques et permettent à leurs programmateurs de les exploiter. La réponse éducative à apporter à cet enjeu à la fois technique, social et politique reste pourtant balbutiante. Confronter les algorithmes de recommandation au modèle des « 6 thématiques de l’éducation aux médias » permet d’élargir l’horizon pédagogique.

- Numérique

- Réseaux sociaux

-

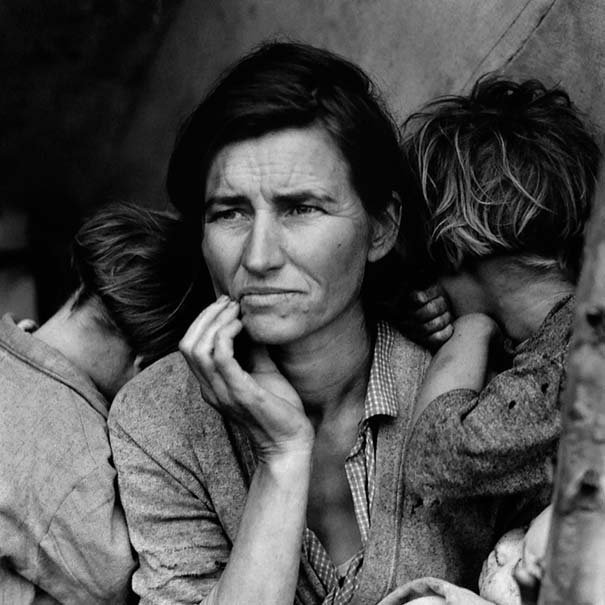

Le ou la sans-abri est l’incarnation la plus visible et frappante de la précarité, conférant à ce profil de personnage des caractéristiques motivant une dramaturgie singulière. Pour Margot Baldassi et Philippe Gargov, « le cinéma offre un double niveau de lecture, à la fois littérale (représentation visuelle des personnes de la rue) et figurative (fonction symbolique jouée par les sans-abri dans la trame narrative du film) ». En saisissant cette opportunité, le cinéma endosse une responsabilité : donner à voir aux publics une réalité sinistre, visibiliser le drame vécu par des citoyens et citoyennes poussés dans les cordes de la société. Quels impacts ces représentations du sans-abrisme ont-elles sur nos propres visions du « problème » ? Le cinéma joue-t-il un rôle mobilisateur ou stigmatisant, quand le nombre de SDF ne cesse de grandir dans la cité contemporaine ?

- Cinéma

- Citoyenneté

-

Dans le film de fiction Hiver 54 (Denis Amar, 1989), l’abbé Pierre exhortait un journaliste souhaitant promouvoir sa démarche d’aide aux sans-abris : « L’autre jour on m’a dit quelque chose qui m’a beaucoup touché. On m’a dit que j’étais la voix de tous ces hommes sans voix. Alors toi, il faut que tu sois les yeux. Des yeux pour tous ceux qui se payent le luxe d’être aveugles ». Dans quelle mesure le monde de l’information est-il parvenu à relever ce défi ? Deux tendances se dégagent. Elles dépendent du support communicationnel choisi : l’exposition de l’histoire intime sur les réseaux sociaux répond au dévoilement de froides statistiques dans les médias traditionnels.

- Numérique

- Presse

-

Quand on évoque le numérique dans le quotidien des plus jeunes, c’est souvent pour en pointer les risques : perte de temps ou entrave supposée à la sociabilité, crainte des mauvaises rencontres ou futilité des activités connectées. Mais les écrans peuvent également être exploités pour les opportunités éducatives qu’ils permettent. Un dialogue étroit entre les jeunes et les adultes, articulé autour d’activités numériques partagées, ouvre la voie à une appropriation plus autonome de ces outils. Comment les secteurs associatifs qui encadrent des jeunes peuvent-ils déployer des démarches spécifiques d’éducation aux médias numériques ?

- Éducation aux médias

- Numérique

-

Ce nouveau « dossiers de l’éducation aux médias » présente l’ensemble des résultats de l’enquête #Génération2020, enrichis d’une réflexion critique sur les données récoltées. Il compile également les interventions d’experts et expertes en éducation aux médias sur les pratiques numériques des jeunes. Pour les secteurs éducatifs, cet ouvrage ouvre à une multitude de pistes pour contribuer à une éducation aux médias numériques pertinente et novatrice. Il encourage à ouvrir un dialogue étroit avec les enfants et les ados sur les usages qu’ils et elles font de leurs écrans numériques.

- Numérique

- Réseaux sociaux

-

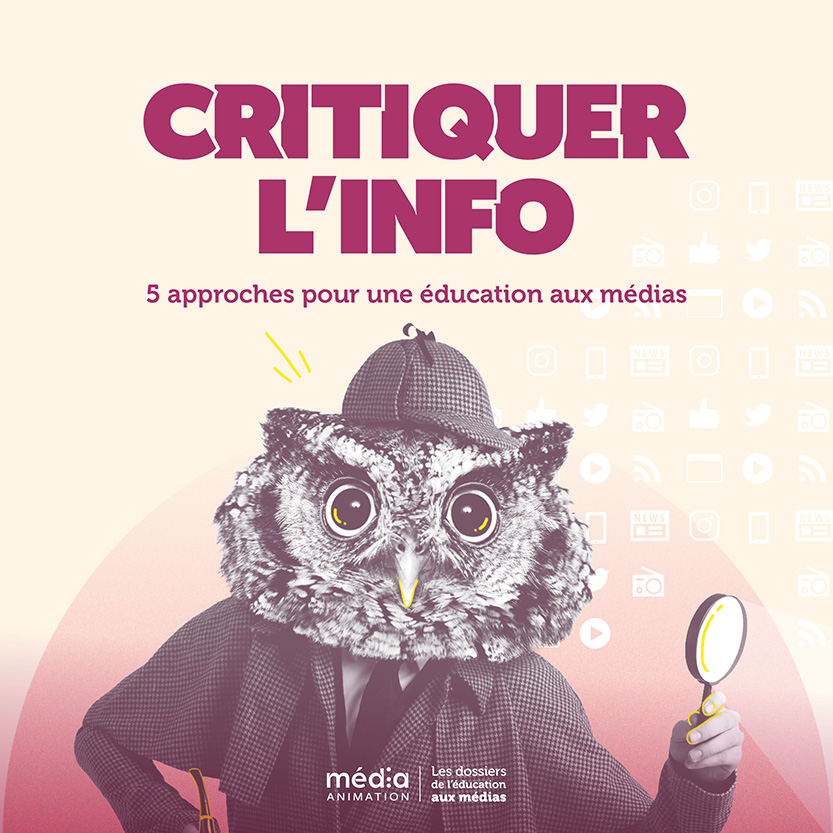

Les citoyens et citoyennes doivent faire preuve d’esprit critique face à l’information ! Depuis quelques années, hommes et femmes politiques, responsables éducatifs, journalistes… tous appellent de leur vœu à promouvoir cette démarche d’éducation aux médias. Il s’agirait désormais d’un enjeu public majeur pour garantir le bon fonctionnement d’une société où l’information a pris une place centrale. Mais de quelle démarche parle-t-on ? Cette étude propose d’identifier cinq angles d’analyse pour mettre en perspective l’information médiatique et son rôle social. Des fiches d’animation, des vidéos éducatives et un parcours de formation en ligne permettent d’approfondir la réflexion, seul·e ou en groupe.

- Éducation aux médias

- Numérique

- Presse

- Télévision

-

Malgré les beaux discours sur l’égalité et la tolérance, notre société reste gangrenée par le racisme. Malgré la volonté affichée d’encourager la diversité, les rédactions des médias d’information restent majoritairement blanches. Malgré l’ouverture sur le monde que permettent les technologies contemporaines, notre regard sur les sociétés étrangères à la nôtre est partiel et partial. Malgré notre obstination à proclamer qu’« on ne voit pas les couleurs, mais les êtres humains », le cinéma distribue les rôles en fonction de stéréotypes réducteurs. Quel rôle les médias jouent-ils alors dans la reproduction des inégalités ? Permettent-ils au contraire de les réduire ?

- Cinéma

- Éducation aux médias

- Numérique

- Presse

- Publicité

- Télévision

-

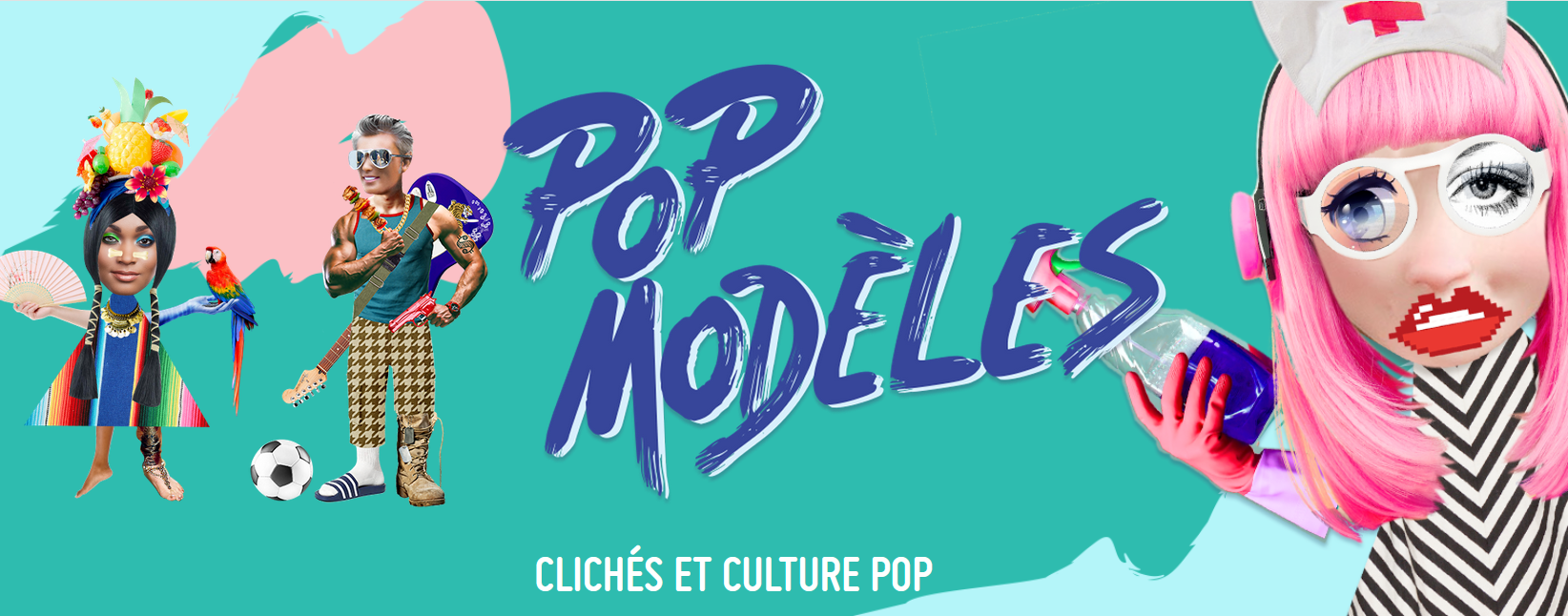

Les cultures populaires, du clip vidéo au blockbuster et de la pub aux séries télé, donnent à voir des répartitions de rôles spécifiques. Elles véhiculent et entretiennent une série de représentations stéréotypées qu’il convient de mettre en débat. Rassemblées sur www.popmodeles.be, cette série de vidéos constitue un outil d’animation aux entrées multiples. Par la réflexion collective s’offre à des publics variés l’opportunité d’identifier ce que les cultures médiatiques populaires disent de nous et de considérer les effets de ces représentations.

- Cinéma

- Éducation aux médias

- Numérique

- Publicité

- Télévision

-

L’étude CRITIQUER L’INFO – 5 approches pour une éducation aux médias propose d’identifier cinq approches pour mettre en perspective l’information médiatique et son rôle social. Les dix fiches d’animation qui l’accompagnent permettent de concrétiser des activités d’animation afin de mettre l’info en débat, collectivement.

- Éducation aux médias

- Presse

-

Comment la publicité s’y prend-elle pour rendre un objet viril ? Pourquoi, dans les fictions, ce sont toujours des hommes qui s’occupent du barbecue ? Comment les vieux héros hollywoodiens s’y prennent-ils pour rester au pouvoir ? Pourquoi, malgré leurs défauts, pardonne-t-on tout aux papas de dessin animé ? Dans ses clips, le rocker rêve-t-il vraiment d’un « autre monde » ? En quoi la figure du garçon arabe est-elle un fantasme occidental ? Ces questions, adressées à la pop culture, trouvent des pistes de réponse et de réflexion dans 6 analyses sur le site popmodeles.be.

- Cinéma

- Éducation aux médias

- Genre

- Numérique

- Publicité

- Télévision

-

Chaque année, en Belgique, de nombreux acteurs et actrices du secteur socio-éducatif s’inscrivent au programme de formation « MediaCoach ». Il vise, en 11 journées, à initier les animateur·rices, enseignant·es et formateur·rices aux méthodes de l’éducation aux médias. La fin du processus propose à chacun·e d’imaginer et expérimenter un projet d’éducation aux médias (d’analyse, de production médiatique) adapté à son public. Rassemblés dans un seul livret, ces projets constituent autant de pistes pour inspirer de nouveaux projets d’éducation aux médias.

- Éducation aux médias

-

#Génération2020 est la première enquête d’envergure sur les pratiques numériques des enfants et adolescent∙es menée en Fédération Wallonie- Bruxelles. En 2019 et 2020, plus de 2000 élèves de l’enseignement primaire et secondaire ont répondu à un questionnaire abordant différents aspects de leur vie connectée. Ces données statistiques ont été complétées par des entretiens individuels et des débats en groupe.

- Numérique

- Réseaux sociaux

-

Question d’actualité et enjeu de société, la radicalisation islamiste provoque la peur et l’interrogation. Sa dimension violente et « sous-terraine », les émotions qu’elle convoque en font un sujet attrayant pour le cinéma. Il s’en est emparé pour nous offrir des points de vue plus ou moins nuancés sur la question. Au centre de ces fictions et au cœur de cette problématique se situent des protagonistes aux prises avec des évènements qui les dépassent. Quel est le point de vue choisi pour les aborder ? Quel regard ces films posent-ils sur ces « radicalisé·es », sur le moteur qui les anime ou sur la communauté musulmane dans son ensemble ? Offrent-ils des pistes pour sortir d’un extrémisme violent ou contribuent-ils à renforcer les peurs ?

- Cinéma

- Diversité

-

L’accent joue un rôle certain quand il s’agit de caractériser une personne en regard de sa communauté d’origine ou d’appartenance. Nous identifions aisément l’accent à adopter pour camper un personnage asiatique, africain, arabe, un banlieusard ou un aristocrate. La pop culture nourrit cette définition de caractéristiques langagières, notamment celles des communautés issues de l’immigration ou des classes les plus populaires. Celles-ci conditionnent un jugement de valeur : il y aurait une « bonne » manière de parler… et une « mauvaise », déclenchant le rire, mais aussi la méfiance. Comment le cinéma exploite-t-il ces différentes expressions d’une même langue ? Le film peut-il questionner cette forme de ségrégation ?

- Cinéma

- Diversité

-

L’humour est souvent invoqué pour justifier des propos discriminants. La liberté d’expression est également brandie comme étendard par celui ou celle qui est critiqué·e pour une chronique, un tweet, une blague à caractère raciste ou un costume de carnaval rappelant la propagande antisémite des nazis. Cet outil d’animation vise à questionner, grâce à différents extraits, les mécanismes de l’humour quand ils sont exploités pour représenter « l’Autre », pour entretenir les discriminations, ou au contraire lutter contre elles.

- Diversité

-

Quel est ce drôle de mécanisme qui pousse l’assemblée à pouffer quand un tonton un peu réac se lance dans sa fameuse série de blagues sur les blondes à un souper de famille ? Une norme – stéréotypée mais ancrée – dicte que la blonde est l’archétype de la bêtise et de la naïveté. Cette norme est perturbée par l’histoire en cours où tout est d’apparence normal. L’assemblée ne rira que quand le personnage sera rentré dans le rang, quand il aura retrouvé son statut normé en agissant stupidement. Par la blague d’apparence anodine, un stéréotype négatif est entretenu. Comment pourrions-nous transposer ce constat sur les blagues, comédies, ou sketchs qui représentent des personnages gays ou lesbiens ? Comment les comédiens et comédiennes issu.e.s des communautés homosexuelles[[terme choisi en regard de la faible visibilité offerte dans les médias à la communautés LGBTQI+ dans toute sa diversité]] s’emparent-ils.elles des stéréotypes dont ils.elles sont prisonniers.ères pour faire rire ? Avec quel effet ?

- Cinéma

- Éducation aux médias

- Genre

-

« L’autre et moi » est un outil pédagogique imaginé par les membres de Yambi Développement, avec l’encadrement de l’équipe du Sycomore (un service de Média Animation). Celui-ci se donne pour ambition d’identifier les injustices et discriminations subies par les migrant·es, puis d’imaginer des leviers d’action pour les combattre. Pour chaque participant·e, le processus créatif ayant permis de concrétiser cet outil aura permis de partager des expériences, de confronter les points de vue sur un enjeu de société majeur et se rassembler autour d’une même volonté d’action.

- Citoyenneté

- Diversité

-

Notre regard sur les populations non-européennes semble encore empreint de peurs, de fantasmes, de stéréotypes mettant à mal notre capacité à vivre ensemble. Comment le cinéma grand public influence-t-il la perception occidentale de l’Afrique ? Comment, au fil de l’Histoire, la relation « Nord/Sud » a-t-elle été racontée ? Le cinéma ancre-t-il une représentation stéréotypée et hiérarchisée de cette relation ?

- Cinéma

- Diversité

- Éducation aux médias

-

Une création audiovisuelle n’est plus un film… c’est une vidéo youtube. L’outil est omniprésent et les chiffres montrent un presque monopole de ce réseau social dans la diffusion de vidéos[[https://www.webrankinfo.com/dossiers/youtube/chiffres-statistiques]] sur Internet. En quelques années à peine, nos habitudes de consommation audiovisuelle se sont vu totalement bouleversées. L’influence et l’audience des youtubeurs (terme entré au Petit Robert en 2016[[http://www.leparisien.fr/societe/les-youtubeurs-et-la-twittosphere-arrivent-dans-le-dico-12-05-2016-5788229.php]]) et youtubeuses croît de manière exponentielle. Aujourd’hui, Youtube permet-il de débrider notre créativité ? Ou ce réseau social nous enferme-t-il dans des standards communicationnels et artistiques ? Qui « a la main » dans la définition des limites créatives des productions audiovisuelles sur Internet ?

- Éducation aux médias

- Numérique

-

On associe plus volontiers Peter Jackson à la Terre du Milieu (du Seigneur des Anneaux) qu’aux champs de bataille de 14-18. Ce réalisateur néo-zélandais sortait pourtant en 2018 « Pour les soldats tombés » : film documentaire construit sur base des archives visuelles de l’Imperial War Museum de Londres et des archives sonores de la BBC. Il représente une occasion d’ausculter le travail d’un réalisateur de fiction digérant des tonnes d’archives pour les transformer en « documentaire grand public ».

- Cinéma

- Éducation aux médias

-

« Ozali Malamu ? » est un documentaire co-réalisé en 2018 et 2019 par les résidentes et résidents du centre Fedasil de Jodoigne (Centre pour demandeur d’asile en Brabant Wallon – Belgique), accompagnés par Média-animation (Thomas Gilson). Le projet a été mené dans le cadre des ateliers d’éducation permanente « média-expression ». Le film offre un espace de parole libre aux résident.e.s, nous permettant de questionner l’ensemble des discours médiatiques sur la migration.

- Diversité

- Éducation aux médias