Derrière la posture de l’A.I. (Artiste Inspiré), on trouve plus souvent un système collectif, parfois quasi mécanique. Rares sont les œuvres, au cours de l’histoire, qui ont été créées d’une seule main, à partir d’un seul cerveau. Elles se fabriquent dans le tumulte des ateliers, organisés en hiérarchies et délégations de tâches. L’artiste ne peint pas toujours lui-même. Il reçoit la commande (au Moyen-Âge, d’un pouvoir ecclésiastique ou économique), organise le travail et prescrit l’œuvre finale. Celle-ci est l’aboutissement d’exécutions multiples au service d’une vision centrale. Le cinéma en offre une illustration contemporaine : dans l’industrie cinématographique, le générique de fin des films rend visible la multitude de métiers au service de l’œuvre.

En amont de celle-ci, les courants artistiques offrent des matrices créatives et génèrent des modèles dans lesquels les artistes s’engouffrent : il n’y a qu’à lorgner du côté des ordres grecs anciens en architecture ou des courants picturaux modernes (fauvisme, pointillisme, cubisme, surréalisme…) pour s’en convaincre.

Le mécanisme qui consiste à formuler des règles pour que d’autres les matérialisent trouve un écho évident dans les logiques de l’intelligence artificielle. Là où l’apprenti transposait hier les indications du maître, l’algorithme, nourri par un prompt, matérialise aujourd’hui un projet. Vue ainsi, l’histoire de l’art apparaît comme une préhistoire de l’IA : une longue genèse où l’humain apprend à déléguer son regard à la machine. Une variation collective sur un même thème précédant de loin l’invention de ChatGPT.

La préhistoire : corps interchangeables et têtes mobiles

Dès les sociétés préhistoriques, une étonnante plasticité des images se manifeste. Certaines Vénus néolithiques, comme celle du temple de Tarxien à Malte, ont un corps généreux mais celui-ci est dépourvu de tête, et percé de trous d’attache. Tout suggère que des têtes amovibles pouvaient s’y adapter selon les besoins du rituel, faisant varier l’identité de la statue à partir du modèle de base. À Çatalhöyük, en Anatolie, il y a près de dix mille ans, des figurines à tête détachable confirment cette logique de permutation, première tentative de customisation de l’histoire, plusieurs millénaires avant les filtres Instagram, et cela sans 5G.

Changer le visage et garder le corps : le modèle demeure, l’identité fluctue. L’œuvre est une combinaison d’éléments. Une logique qui anticipe celle des systèmes algorithmiques : un prompt fixe génère des variations multiples. Les images produites par une IA matérialisent des résultats différents à partir d’un même cadre. Le « face swap », banal sur les réseaux sociaux, procède de la même idée : un invariant accueille une infinité de possibles. Loin d’être anecdotique, le détail archéologique révèle combien la logique du prompt plonge ses racines dans des pratiques immémoriales.

L’Antiquité : la matrice et le geste collectif

Dans l’Antiquité, les célèbres bronzes grecs, tels que le Discobole de Myron ou l’Apollon Sauroctone attribué à Praxitèle, n’ont survécu que grâce aux copies romaines. Ces statues étaient conçues comme des prototypes reproductibles. Chaque exemplaire pouvait varier légèrement selon la commande, dont la taille, mais la posture et la structure générales demeuraient, tout comme certains détails comme les drapés. La sculpture romaine obéit à la même logique : les copies en marbre des chefs-d’œuvre grecs étaient souvent produites en série dans des ateliers spécialisés, où les ouvriers se partageaient la taille du bloc, le lissage et la finition sous la supervision d’un maître.

La peinture suit le même schéma : à Pompéi ou à Rome, les fresques et mosaïques étaient réalisées à partir de cartons préparatoires. Les mosaïques romaines, avec leurs panneaux géométriques ou figuratifs, permettent de bien se figurer le modèle matriciel : un dessin initial, des mains multiples exécutant selon un code commun.

L’atelier médiéval : la fabrique de l’anonyme

Avançons dans le temps. Au Moyen Âge, l’art s’inscrit dans une perspective religieuse. Il faut fournir aux croyant·es beaucoup d’images de dévotion, ce qui entraîne une rationalisation de la production, déjà proche d’une forme de série. C’est aussi l’époque des moines copistes. Derrière chaque œuvre se déployait un réseau de disciples prenant en charge certaines parties du travail sous la direction du maître. On voit ainsi se multiplier les variations sur le même thème. Le Triptyque des Sept Sacrements d’Anvers ou le Triptyque de la Rédemption à Madrid, attribués à Rogier van der Weyde se ressemblent comme deux gouttes d’huile. La main du maître ne touchait pas toutes les surfaces : certains éléments étaient confiés aux assistants[1] qui obéissaient à des consignes précises, ce qui confère à ces œuvres bien des similarités. Les analyses récentes ont confirmé l’intervention de Rogier dans les parties clés comme les visages et les mains, tandis que d’autres zones montraient les interventions subordonnées. Dès cette époque, l’art apparaît comme une production distribuée, presque industrielle, et liée aux impératifs du marché. Une intelligence collective avant l’heure. La logique de production est proche de celle des plateformes numériques : un travail partagé où la valeur finale ne vient pas d’un seul mais d’une multitude.

Les retables fournissent de nombreuses illustrations de ce modèle. Leur compartimentage méthodique traduit la délégation systématisée du travail : le créateur conçoit la structure globale et fixe les règles, d’autres exécutent le canevas. À l’aune de nos préoccupations contemporaines, on peut voir ce fonctionnement comme un précurseur de la production générative : un cadre central régi par des règles précises permet d’accueillir des motifs variés tout en conservant la cohérence globale. Le célèbre polyptyque de l’Adoration de l’Agneau mystique, commencé par Hubert Van Eyck et achevé par son frère Jean en 1432, permet une autre lecture plus audacieuse du mécanisme artistique, davantage orienté sur la réception. Au centre de l’œuvre, l’agneau sacrificiel condense et active tout le système de lecture. Il joue le rôle de « mot-clé », comme une indication qui déclenche la compréhension des scènes environnantes et organise tout l’arrière-plan théologique. Un peu à la manière d’une IA, ce motif simple (comme le serait le mot d’un prompt) suscite une interprétation cohérente tandis que les autres détails visuels, périphériques, viennent décorer la scène sans en modifier le sens générique. Le retable n’est pas un simple objet : il est conçu pour provoquer chez le public une série d’émotions spirituelles. Il guide les regards de la communauté des croyants pour générer une expérience mystique vécue collectivement. Les deux dispositifs reposent sur une culture partagée : pour que cela fonctionne, il faut un vocabulaire et une grammaire partagés, un répertoire commun.

Renaissance et âge d’or des ateliers

À la Renaissance, l’art sort des églises. Il se répand dans les demeures de la haute bourgeoisie. Comme des posters qui décorent les chambres des ados, chacun veut la même peinture que son voisin. L’artiste reste central, mais derrière lui s’active un réseau collectif. Léonard de Vinci, Michel-Ange ou Raphaël incarnent cette tension entre inspiration individuelle et travail d’atelier. Dans les grandes compositions, le maître se réserve l’essentiel, là où se concentre l’émotion et la virtuosité, bref le « génie ». Tout le reste est confié à une armée d’assistants suivant des indications précises ou des esquisses préparatoires. Chez Raphaël, le dispositif atteint son apogée : cinquante collaborateurs travaillent sous sa supervision. Les œuvres pleinement « signées » par Raphaël sont rares, témoignages ponctuels d’une main qui dirige plus qu’elle n’exécute.

Raphaël connaît lui-même les contraintes du système où l’assistant doit se conformer aux indications du maître. Mais il choisit une voie différente : il s’entoure d’artistes compétents pour leur permettre de développer une voix propre tout en respectant l’unité de l’ensemble. Penni et Romano sont ses principaux collaborateurs. Penni met au net les compositions, Romano réalise certaines œuvres presque intégralement. L’atelier est une machine de production aux talents multiples, orchestrée par un personnage central. Le résultat préfigure la logique de systèmes où conception et réalisation sont déléguées mais coordonnées, ce qui sera observé plus tard dans les studios de BD.

En Flandres, cette organisation prend une tournure quasi industrielle. Rubens, superstar de son temps, multiplie les commandes et se retrouve souvent sold-out. Pour répondre à l’afflux de travail, il élabore un système automatisé : une esquisse rapide sert de modèle, les assistants agrandissent et complètent. Le maître finalise par des retouches sur l’expression et la lumière. Sa « touche » devient sa marque de fabrique, une signature apposée sur une toile presque achevée, à la façon d’un dialogue entre l’intelligence artificielle et son usager·ère. Chaque toile devient un système modulable, dans lequel le maître n’intervient que pour ajuster le travail. Comme avec un algorithme, c’est la combinaison de directives et d’exécutions multiples qui produit le résultat final.

Pieter Brueghel l’Ancien applique une logique similaire pour ses scènes paysannes. Dans son atelier, la production était si intense et codifiée qu’elle ne laissait place qu’à de petites variations, parfois incongrues. Il fournit à ses collaborateurs des indications écrites sur les thèmes à représenter, ce qui laisse place à l’interprétation. Les copies réalisées par son fils Pieter Brueghel le Jeune respectaient la composition générale, mais pouvaient intégrer des détails différents, et comportaient parfois des bugs de lecture. Une anecdote célèbre mais non attestée, évoque la confusion entre « paardje » (petit cheval) et « paarje » (petit couple) dans l’une de ces copies. Ce glissement lexical illustre à merveille la logique de l’atelier. Celui-ci devient un système génératif analogue aux IA : un même cadre, une infinité de variantes générées par des prompts, semblables mais jamais identiques. Les ateliers produisent ainsi des œuvres en série comportant, pour chacune d’elles des approximations, voire des erreurs induites par un processus de reproduction presque mécanisé.

Une autre discipline éclaire cette logique prescriptive : la musique écrite. La partition n’est pas la musique elle-même mais un langage codifié permettant à l’interprète de donner vie à l’œuvre. Cette partition fonctionne déjà comme un prompt analogique : elle oriente l’exécution tout en laissant place à l’interprétation du musicien. L’écriture musicale illustre ainsi, bien avant l’ordinateur, la dissociation entre conception et matérialisation.

L’essor de la photographie au XIXᵉ siècle confirme cette logique. Poser devant l’objectif, choisir un cadrage, une lumière, un décor, revient à formuler un prompt visuel. Chaque détail constitue une instruction implicite adressée à la machine, qui fixe ensuite l’image.

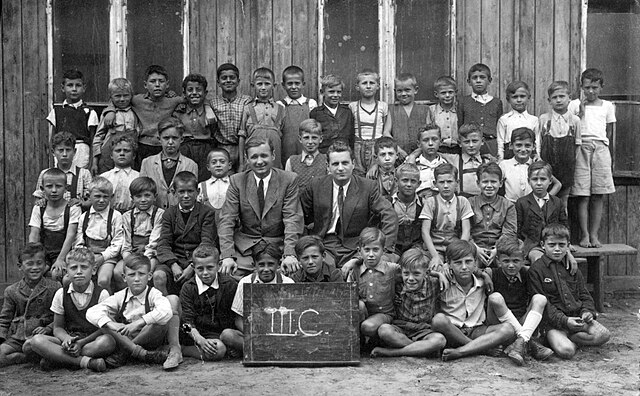

Le portrait photographique repose sur des plans et des décors systématisés : la bibliothèque pour le savant, le bureau pour le notable, la mappemonde ou la carte pour l’explorateur. Ces scénographies codifiées rejouent des archétypes sociaux et transforment chaque individu en variante d’un modèle. Le portrait devient ainsi un exercice de conformité visuelle, une fabrique d’identités normées où la singularité se mesure à l’intérieur d’un cadre reproductible.

Comme la partition musicale, la photographie devient une interface entre une intention humaine et sa matérialisation technique. Elle révèle combien les arts, depuis longtemps, reposent sur des dispositifs codifiés, où l’artiste conçoit les conditions de l’apparition de l’œuvre plutôt que l’objet lui-même.

L’artiste comme auteur de règles : de la modernité au conceptuel

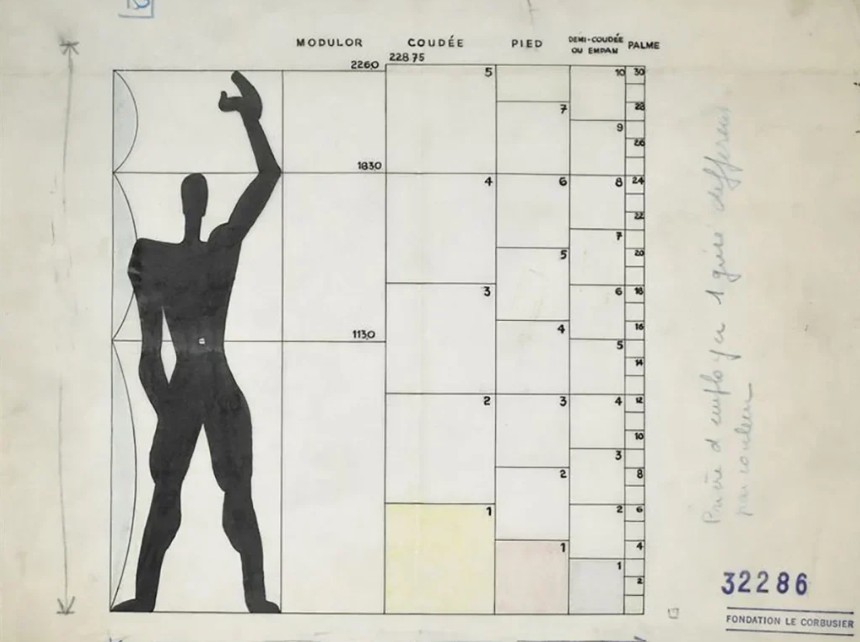

En architecture, Le Corbusier, avec son Modulor, incarne une bascule. Le Modulor définit un code qui oriente l’action d’autrui à grande échelle. Il fonctionne déjà comme une sorte de code source : il décrit des proportions universelles qui peuvent être appliquées à une infinité de bâtiments, sans que l’architecte en personne ne pose la moindre brique. On retrouve ici la logique des modèles d’IA qui, une fois entraînés, génèrent d’innombrables résultats à partir d’une même base de règles.

Duchamp radicalise cette logique. Il affirme que l’art ne réside plus dans l’exécution matérielle. L’objet industriel devient œuvre dès que l’artiste le recontextualise. Le geste créatif ressemble à notre interaction avec une IA : nous ne dessinons pas chaque pixel, mais nous orientons et validons le résultat final. L’artiste agit comme un opérateur symbolique, un « éditeur responsable » d’objets ou d’images, qui transforme la matière existante en création artistique, orchestrant l’apparition du produit final plutôt que sa fabrication.

Sol LeWitt pousse la logique plus loin. Ses Wall Drawings sont des suites d’instructions textuelles : « tracez une ligne horizontale, ajoutez des cercles de telle dimension… ». Par exemple, Wall Drawing #122 (1972), décrit toutes les combinaisons de lignes droites, courbes et brisées, générant 150 variations possibles sur les murs. L’œuvre existe sous forme de protocole, un algorithme humain que d’autres exécutent. LeWitt anticipe ici le fonctionnement de l’intelligence artificielle générative : l’artiste fournit une séquence d’instructions, un prompt avant la lettre, et une autre entité, humaine ou machine, réalise l’exécution.

Un pas de plus est franchi avec l’art dit performatif, dont Tino Sehgal est une figure emblématique. Sehgal ne produit aucun objet : ses œuvres sont des « situations construites », confiées à des interprètes humain·es qui en assurent la mise en acte. Par exemple, le public entre dans un musée et se voit interpellé par un gardien qui entame un chant, une danse, ou une conversation déconcertante. Rien n’est improvisé, tout est régi par des consignes orales, transmises de bouche à oreille, car Sehgal interdit toute trace écrite, photo ou vidéo de son travail. Pour « Cet objectif de cet objet » (2004), le public est confronté à cinq personnes qui lui tournent le dos. Ces cinq personnes scandent : « L’objectif de cette œuvre est de faire l’objet d’une discussion », et si l’audience ne répond pas, elles s’effondrent lentement. L’œuvre n’existe qu’à travers son exécution par d’autres.

Ce dispositif pousse à son comble la logique prescriptive à l’œuvre chez LeWitt : l’artiste n’exécute pas, il programme une série de comportements. L’analogie avec l’intelligence artificielle saute aux yeux : dans un cas, un ensemble d’instructions active des corps humains, dans l’autre, des lignes de code mobilisent la machine. La valeur de l’œuvre réside moins dans sa matérialité que dans l’actualisation d’une règle initiale. L’art et la création se définissent de plus en plus par la prescription, le protocole et la règle, et de moins en moins par l’exécution matérielle explicite.

L’IA comme atelier contemporain

Le parallèle avec l’intelligence artificielle devient évident. L’IA est un atelier dématérialisé. Elle exécute des instructions, produit des variantes, accomplit des tâches à partir d’un prompt. Le rôle de l’usager·ère n’est plus d’exécuter mais de concevoir la consigne et d’affiner le prompt.

Qui signe ? L’élève, le maître, l’algorithme ? La question de l’auteur·e se pose, un débat ancien : déjà, au XVIe siècle, on discutait pour savoir si un tableau peint par un élève était encore « un Raphaël ». L’IA ne fait que réactualiser ce vieux problème.

Autre enjeu : la sérialité. Les ateliers produisaient des Madones à la chaîne comme aujourd’hui on peut acheter en ligne des posters des œuvres de Magritte, Folon, Keith Harings ou Andy Warhol, produits de manière industrielle. Les IA génèrent des images en séries jumelles. Rien de neuf, sinon l’échelle et la vitesse.

De la Vénus à tête amovible aux multiples Brueghel, des ateliers médiévaux aux Wall Drawings, l’histoire de l’art se révèle comme une histoire de délégation. L’artiste n’a jamais été seulement une main inspirée : il ou elle est prescripteur·trice et organise les processus. L’intelligence artificielle s’inscrit dans cette continuité. Elle prolonge un geste ancien : focaliser l’attention et l’énergie sur l’idée créative, et en déléguer l’exécution. La machine est un prolongement du geste créateur, sans jamais prétendre à se substituer à l’imagination humaine.

Yves Collard

Image à la une : « ChatGPT, Pourrais-tu me générer une image photoréaliste d’un artiste au travail »

[1] Comme vous l’avez remarqué, nous renonçons souvent dans ce texte à l’écriture inclusive. Non par oubli, mais par lucidité. Dans l’histoire de l’art, les femmes sont tragiquement rares dans les ateliers. Employer le féminin reviendrait à travestir une réalité inégalitaire, à dissimuler l’absence plutôt que la nommer.